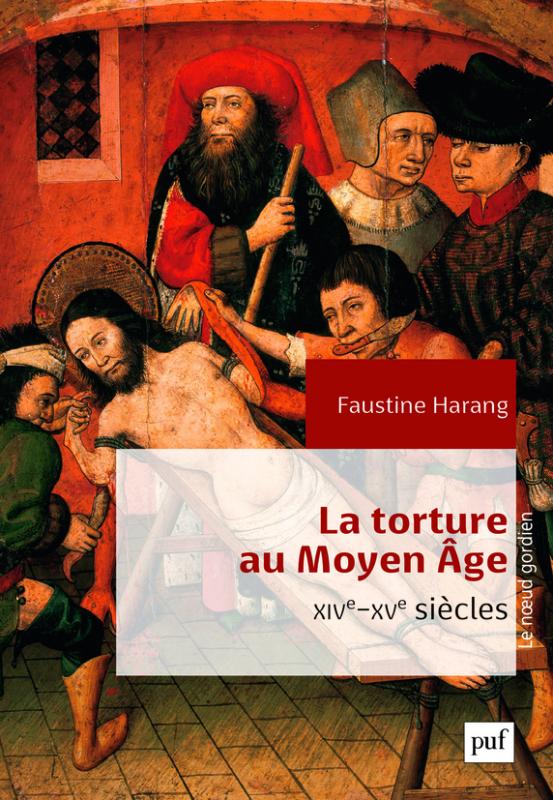

La couverture intègre une peinture du milieu du XVe siècle du peintre aragonais Arnaut de Castelnou de Navalles, exposant « Le martyre de saint Barthélémy ». Elle montre une scène de supplices infligés au saint chrétien par deux bourreaux qui s’acharnent à ôter la peau des bras de la victime, sous les yeux de trois hommes à l’air indifférent. Le choix d’une telle « illustration », probablement imposé par l’éditeur, risque bien de raviver une idée reçue sur le Moyen Age trop souvent conçu comme une époque barbare, marquée par les pires cruautés, dont la torture, quand bien même cette pratique s’observe dans toutes les sociétés de l’Antiquité à nos jours. Plus grave, il va largement à l’encontre de la démonstration de l’auteure quant aux usages et objectifs de la torture dans le royaume de France aux deux derniers siècles du Moyen Âge.

Cette pratique s’intègre en effet dans une procédure judiciaire extrêmement codifiée, qui ne peut être déclenchée que dans des circonstances précises : elle ne concerne que les crimes relevant de la haute justice ; elle ne doit intervenir qu’en dernière instance lorsque que tous les recours permis par l’enquête ont été épuisés ; elle doit être pratiquée avec retenue et n’utiliser que les moyens licites, à savoir la torture par l’eau, par l’étirement du corps et la compression des membres ; elle ne doit pas engendrer de mutilations sur le corps de l’accusé et encore moins le faire mourir dans la souffrance ; enfin elle ne vise qu’à obtenir la vérité par l’aveu de l’accusé…Autant dire que le tableau placé en exergue contredit la réalité de la torture judiciaire telle que pratiquée en France aux XIVe et XVe siècles : ce n’est pas un supplice de mise à mort, encore moins une occasion de martyre, et les sévices infligés ne relèvent pas de la mise en scène de l’horreur. Les victimes de la géhenne, autre mot utilisé en référence à l’enfer et ses supplices, recensées par Faustine Harang sont des criminels, le plus souvent des marginaux, à qui la justice du royaume veut faire avouer un crime, en l’absence de preuves matérielles ou de témoignages concordants. C’est là que le titre donné à l’ouvrage aurait mérité une plus grande précision. Dan sa thèse intitulée « Savoir la vérité par sa bouche » : la torture judiciaire au Parlement de Paris, XIVe-XVe siècles, il faut attendre la page intérieure pour trouver une référence au Parlement de Paris comme source de l’enquête. Autrement dit, l’auteure intègre uniquement dans son analyse les cas de torture relevant des justices laïques, qu’elles soient seigneuriales, urbaines ou royales. La majorité des exemples utilisés proviennent de la moitié nord du royaume de France (hormis les duchés de Bourgogne et de Bretagne), même si quelques affaire concernent le Languedoc. Plus fondamentalement, l’ouvrage ne prend pas en considération la torture infligée dans le cadre de la justice ecclésiastique, en particulier par l’Inquisition, pour laquelle la torture devient une arme de guerre dans sa lutte contre les hérétiques à partir du milieu du XIIIe siècle. Enfin ultime critique éditoriale, on aurait aimé bénéficier d’index des lieux et des personnes, mais aussi d’un index thématique, tant le champ d’analyse sur le sujet de la torture judiciaire ouvre de larges perspectives d’histoire sociale, politique et anthropologique.

Malgré ses restrictions dans l’ampleur du sujet et dans la réalisation éditoriale, l’ouvrage opère une démonstration claire et rigoureuse des enjeux de la torture dans la procédure judiciaire criminelle, en dix chapitres denses alternant analyses générales et cas précis, permettant au lecteur de se figurer la réalité de cette pratique fortement contrôlée et normalisée. Le chapitre initiale analyse le lexique de la torture (Les mots de la torture). Le terme latin questio s’impose comme dénomination judiciaire, mais il peut être trompeur car « questionner » revêt un autre sens, celui d’enquêter, c’est-à-dire qu’il désigne un mode de procédure au sens large. Dès lors, que le terme question est associé aux « tourments » (tormenta), le doute sur la réalité de la torture n’est plus permis : il renvoie à la souffrance du corps infligée selon des degrés variables. Pour autant, c’est le terme « géhinne » qui s’impose dans le langage courant au cours de ces deux siècles, malgré sa connotation religieuse, peut-être parce qu’il fait « le pont entre la justice de Dieu et des hommes (p. 29) et qu’il désigne aussi les instruments matériels infligeant les tourments ; quant au mot de « torture », il n’apparaît qu’à la toute fin du XVe siècle. En terme juridique, la « procédure extraordinaire » devient synonyme de question, dans le but est bien d’obtenir l’aveu de l’accusé.

Dans « Le corps comme champ d’investigation » (chapitre 2), l’auteure s’aventure avec bonheur sur le territoire de l’anthropologie historique du Moyen Âge, afin d’éclairer les liens existants entre la torture et l’ordalie d’une part, la confession d’autre part. Ces deux dernières pratiques ont en commun d’avoir fait l’objet d’un canon lors du concile de Latran IV en 1215. La législation pontificale interdit désormais le recours à l’ordalie, quelle soit bilatérale (le duel) ou unilatérale (comme la noyade). Pour autant, le passage de l’épreuve ordalique à la procédure inquisitoriale ne se fait que progressivement au cours du XIIIe siècle, favorisant le développement de la torture judiciaire désormais cautionnée par l’Église. Mais des éléments de continuité s’observent entre les deux épreuves, que ce soit la conception d’un jugement divin ou l’usage privilégié de l’eau et du feu dans la question au XIIIe siècle. Quant à la confessio, elle est imposée individuellement à chaque fidèle au moins une fois l’an. Ce sacrement d’aveu des péchés entretient des rapports intimes avec l’aveu des crimes sous la torture, car « seule la vérité confessée ouvre les voies de la miséricorde » (p. 50), celle du roi comme celle de Dieu. Dans la conception des médiévaux, la souffrance est l’instrument privilégié de la pénitence : ainsi, « la torture physique peut être comprise comme un élément de connexion non seulement entre corps et âme, mais aussi entre l’ici-bas et l’au-delà » (p. 55), afin de garantir le salut individuel et collectif. Où quand une justice tortionnaire se met au service du plan divin.

Puis, l’auteure entre dans le détail de la procédure pénale, afin d’y mettre la torture à sa juste place (chapitre 3 « La question, une étape ultime de la procédure pénale »). Et disons d’emblée que cette place est très réduite, aussi bien dans le processus de jugement que quantitativement. D’abord, la torture ne peut se pratiquer que dans le cadre de la « procédure extraordinaire », c’est-à-dire une minorité de procès criminels ; ensuite, cette procédure ne signifie pas automatiquement passage à la question, loin de là : tout dépend de l’attitude du prévenu. Bien évidemment, la nature du crime influe aussi sur le choix par le juge de la torture ou de l’enquête : les « crimes énormes » sont plus susceptibles de conduire à la géhenne, mais les cas les plus fréquemment examinés en appel par la Parlement de Paris (tableau n. 1, page 70) concernent des meurtres, des vols, des abus de justice, loin devant les viols ou les violences sur les enfants, tandis que les affaires de sorcellerie sont logiquement peu présentes, puisqu’elles sont laissées à la charge des justices d’Église ou aux tribunaux de première instance. Mais la torture n’a de raison d’être qu’en l’absence de preuves, en particulier de témoignages concordants sur le crime commis et son auteur. Cependant un dernier point intervient dans le choix du juge et il est capitale à l’époque : c’est la réputation (fama) du prévenu, étant entendu qu’un récidiviste, déjà marqué sur le corps pour un précédent crime, a toutes les chances de passer à la question sans aveu préalable !

En effet, comme le montre le chapitre 4 (« La torture judiciaire, marque d’intégration ou d’exclusion »), les victimes de la torture judiciaire sont en grande partie des personnes désignées comme marginaux, parmi lesquels il faut intégrer les lépreux, communauté particulièrement visée en 1321 suite à la rumeur de l’empoissonnement des puits. A contrario, des catégories sont largement épargnées, d’abord parce que certaines bénéficient de privilèges de protection : les bourgeois de certaines villes, les nobles, les clercs jugés par l’officialité. Des critères d’âge sont aussi pris en considération : les moins de quinze ans et les septuagénaires sont épargnés, de même que les femmes enceintes ou les personnes infirmes. Au besoin, les juges en viennent à créer la mauvaise renommée de ces marginaux, par exemple en torturant des témoins pour qu’ils accusent un tiers… au risque de susciter un faux témoignage ! Ainsi, la destruction de la fama devient un préalable à la torture. En somme, l’individu torturé l’est moins pour ce qu’il fait, que pour ce qu’il est.

Il faut donc attendre le chapitre 5 intitulé « Le cadre de la procédure » pour (enfin ?) entrer dans la salle de torture, au moins dans celle du Châtelet à Paris. Encore un peu de patience néanmoins. Car la décision de torturer prise par un juge doit être validée par une délibération en conseil décidée à l’unanimité des juristes, qui doivent être sept au Parlement de Toulouse. Les lieux de torture se fixent progressivement : partout, on torture d’abord dans la geôle, avant qu’une salle de la Question ne soit dédiée à cette activité au Châtelet et à la Conciergerie (plans, p. 124 et 126). Dans les juridictions inférieures, l’exécuteur des œuvres est tout simplement le bourreau, appelé « putier », à moins que ce ne soit le geôlier ou le sergent, même si on observe une tendance à la professionnalisation de la fonction vers la fin du XVe siècle, déjà visible à Paris au début du siècle avec la présence du « questionneur ». De toute façon, il n’est jamais seul en présence de la victime: il est aidé d’exécutants, il est dirigé par des juges et conseillers qui posent les questions, un clerc relevant la déposition tandis qu’un médecin n’est jamais très loin, afin de vérifier l’état de santé du supplicié.

Pour se représenter une séance de torture judiciaire (chapitre 6. « De la sentence de question à l’aveu : les formes variées de la contrainte »), il n’existe pas d’images de la fin du Moyen Age au sens strict, mais deux illustrations de 1510 (p. 161) montrent deux hommes soumis à l’estrapade : le bourreau tire sur la corde pour étirer le prévenu, pendant que le juge cherche à recueillir les aveux. C’est avec pertinence que l’auteure a choisi une autre gravure postérieure, du milieu du XVIe siècle (p. 156), pour illustrer les techniques de la torture en usage à la fin du Moyen Âge. Cet arrêt sur image est en effet révélateur des modes de torture dominants : ici, la victime est allongée nue et ficelée sur un tréteau, tandis que le questionneur lui fait ingérer de grandes quantités d’eau. Il est secondé par un adjoint, tandis qu’un greffier attend de noter la déposition, en présence de trois hommes placés en arrière-plan. Mais certains prévenus n’en arrivaient jamais à ce stade, car ils préféraient passer à l’aveu au vu des instruments de sévices. En effet, la procédure était conçue selon une gradation des pressions et des souffrances à infliger, afin d’inciter à avouer à chaque étape de la procédure. Le second temps nécessitait une confirmation de l’aveu hors de la chambre de torture, dans un délai de quelques jours, non sans avoir été réconforté auparavant. Mais en cas de refus d’aveu, la torture pouvait être renouvelée jusqu’à trois ou quatre fois. Il est facile d’imaginer l’usure psychologique de ces prisonniers enfermés dans des conditions exécrables, parfois soumis au « pain et à l’eau ».

Dans ces conditions, peut-on au moins considérer que la torture est un moyen efficace d’obtenir la vérité (chapitre 7. « Une efficacité relative ») ? En tout cas, « si l’on s’en tient au Registre criminel du Châtelet, 90 % des individus exposés à la question font des aveux » (p. 169). Mais pour avouer quoi ? Les juges sont à la recherche de la vérité pleine et entière, mais ils en viennent à utiliser la question à des fins de renseignements, de la même manière que la torture de guerre est censée apporter des informations précises sur l’ennemi. Bien que la dénonciation de complices sous la torture soit interdite en droit, elle est pratiquée par la justice séculière, à l’imitation de l’Inquisition. Le paradoxe de la procédure consiste dans le fait que celui qui résiste à la torture peut espérer être relaxé, alors même que le silence des sorcières est au même moment considéré comme une preuve de leur culpabilité et de leur soumission au démon. L’autre paradoxe, c’est que la vérité obtenue par la torture devient suspecte, car elle est productrice de mensonges. Comme le disait Michel Foucault dans Surveiller et punir, 1975, (p. 48), la torture « était capable de faire dire la vérité en l’absence de l’accusé », c’est-à-dire de construire une vérité. Nouveau paradoxe : alors même que la validité de la torture pose question pour certains praticiens et juristes, y compris les inquisiteurs, elle n’est jamais remise en cause par principe à la fin du Moyen Age ! Il faut attendre l’époque moderne pour que son usage soit interrogé et qu’apparaisse un mouvement abolitionniste, dont les effets se feront sentir au XVIIIe siècle, puisqu’en France la torture est interdite en 1788…

Pour en revenir à la fin du Moyen Âge, face à la menace de la torture, la seule solution possible pour les justiciables est de faire appel auprès du Parlement de Paris (cartes p. 201-202), soit avant le passage à la question, soit après les tourments (chapitre 8. « La torture en appel au Parlement de Paris »). En effet, certains officiers de justice se laissent aller à des « abus, excès et attentats », autrement dit à des formes de torture arbitraire, tels que l’usage du feu ou la technique de l’ouverture forcée de la bouche pour l’ingestion de l’eau, plus largement toute forme de torture qui entraîne des séquelles physiques. Mais l’auteure en vient à nuancer l’importance quantitative de ces dérèglements de la justice, qui ne constituent que « des dérives inévitables » (p. 211), formule provocatrice dans sa formulation, dont on en sait si elle émane de l’historienne ou de la pensée des médiévaux. Cet usage criminel de la torture par des agents de l’Etat royal est suscité par la haine, dont le moteur est sans surprise l’honneur et l’argent, à moins qu’elle ne soit le fruit de pulsions de toute-puissance.

Il est du rôle du Parlement de Paris de veiller au bon usage de la torture judiciaire (chapitre 9. « Le rôle régulateur du Parlement de Paris »). Si certains juges sont punis pour des excès de torture, le Parlement s’en remet de plus en plus à des enquêtes de terrain menées par les baillis et sénéchaux ; il compte aussi sur la morale et le serment prêté devant Dieu pour faire respecter le droit et la norme. C’est dans les années 1370 que le Parlement met en place une norme de la torture judiciaire, fondée sur les coutumes et les ordonnances royales, visant à contenir l’extension du champ de la torture. Mais les manuels de procédure accordent peu de place à la torture au cours du XVe siècle. Il reviendra à l’ordonnance Blois de 1499 de mettre par écrit, donc à fixer dans une procédure stable, le déroulement des séances de torture, tandis que les manuels de pratique se développent au XVIe siècle. Il est vrai que l’usage de la torture judiciaire dans les juridictions laïques est resté faible quantitativement durant les XIVe-XVe siècles : la torture reste une procédure exceptionnelle, d’autant plus que le Parlement de Paris donne l’exemple en faisant preuve de beaucoup de modération dans son usage. À moins qu’il n’ait à intervenir dans une affaire d’État, dans le cadre du crime de lèse-majesté.

Les procès politiques, caractérisés par un usage immodéré de la torture, ont beaucoup marqué les contemporains, et sont parvenus jusqu’à nous par les récits des chroniqueurs : procès des Templiers (1307-1314) par Philippe IV le Bel, affaire Jacques Cœur en 1451 sous Charles VII, procès de Charles de Melun en 1468 et de Jacques de Brézé en 1477 par Louis XI (chapitre 10. « Torture judiciaire et affermissement de la justice d’État »). Dans chacun de ces procès pour trahison, la torture à des fins politiques se justifie par le crime de lèse-majesté, au même titre que les procès pour sorcellerie. Elle se met au service du renseignement, comme il en est à l’époque contemporaine en temps de conflit, toujours au nom de la raison d’État. Elle devient un espace de théâtralisation de la justice souveraine, à l’instar des exécutions capitales publiques : située à la confluence du politique et du sacré, sa « dimension sacrificielle vise à ramener l’ordre dans la communauté souillée par la faute » (p. 268). Car la torture légale doit rétablir un ordre bafoué, au bénéfice du criminel qui reconnait sa faute et peut espérer la rédemption, au bénéfice de la société qui tolère la question d’autant plus facilement qu’elle est rarement utilisée. En somme, la torture serait « un mal nécessaire collectivement consenti » (p. 277) par l’opinion publique française de la fin du Moyen Âge. Où quand une justice tortionnaire se met au service du projet régalien de l’État monarchique, … au terme d’un consensus fondé sur un usage raisonné et minimal de la violence physique judiciaire.

Faustine Harang conclut ce bel ouvrage par une idée forcément dérangeante, à savoir que si « les fondements juridiques de la torture se sont écroulés » (p. 287), en revanche ses ressorts politiques continuent à être régulièrement activés au nom de la raison d’Etat, y compris démocratique.