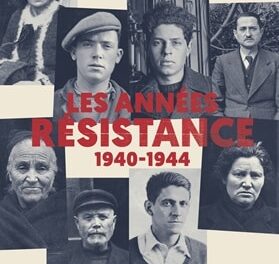

Membre de l’Institut universitaire de France, rédacteur en chef de la revue XXe Siècle, professeur des Universités à l’École normale supérieure de Cachan, Olivier Wieviorka est un historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de la France sous l’Occupation et de la résistance française. Il est l’auteur d’une Histoire du Débarquement en Normandie (Le Seuil, 2007), d’une histoire du mouvement de résistance « Défense de la France » (Une certaine idée de la Résistance. Défense de la France, Le Seuil, 1995, réédit. 2010) et d’une histoire politique de la mémoire française de l’Occupation (La Mémoire désunie. Le souvenir politique français des années sombres, de la Libération à nos jours, Le Seuil, 2010).

Il publie aujourd’hui la première synthèse de l’histoire de la résistance en France, entreprise si difficile et démesurée que nul historien jusqu’à ce jour n’avait osé l’entreprendre à lui seul. Il expose clairement son ambition dans l’introduction : « L’ouvrage entend principalement proposer une lecture globale de la résistance intérieure française en synthétisant la masse considérable de travaux qui l’ont, depuis plus d’un demi-siècle, éclairée.» La réussite est à la hauteur de l’ambition, et l’on sort admiratif de la lecture de ce gros ouvrage, complet, bien écrit, qui révèle une étonnante capacité de synthèse et une connaissance exhaustive du sujet (les 1600 notes qui sont presque autant de références sont là pour le prouver).

Distanciation, historisation, démythification

L’auteur « propose au lecteur de comprendre un phénomène assurément complexe, en récusant la part de la légende et les simplifications abusives, quitte à porter un regard éthiquement distancié sur une page mythique, pour ne pas dire mythifiée, de l’histoire nationale ». Sans reprendre les débats et les réflexions sur les relations difficiles et nécessaires entre l’historien et le témoin, il se situe très clairement dans une démarche d’historien qui considère la résistance comme un phénomène historique qui doit être étudié avec les méthodes de l’historien, sans aucune forme d’autocensure et en dehors de tout pathos : « Le discours de l’historien (…) doit en effet expliquer et non émouvoir. À la différence du romancier ou du cinéaste, il s’interdit de jouer sur le registre des sentiments. Or la résistance décourage le regard froid. L’engagement de si nobles figures suscite respect et admiration, la torture ou la mort qu’endurèrent héros connus ou anonymes ne peuvent laisser indifférent. L’historien doit pourtant s’abstenir d’y céder. Il verserait, sinon, dans l’hagiographie et abdiquerait le sens critique qui fonde sa discipline ». Dans ces conditions, il reconnaît avoir été conduit à « écorner les légendes », « sans que la plume ne tremble ».

Définition

L’auteur se refuse à développer longuement le thème de la définition de la résistance mais il entend « avancer quelques critères qui dessinent les contours de la résistance intérieure française ». Il estime que la résistance exige une action qui vise concrètement à combattre l’occupant allemand ou son allié vichyste, qu’elle doit traduire le choix d’un engagement volontaire et qu’elle postule la transgression. Il opte donc très clairement pour une conception restrictive de la résistance : après avoir rappelé la distinction établie par l’historien François Marcot entre « la résistance-organisation » (celle des organisations structurées) et la « résistance-mouvement » (celle des hommes et des femmes qui apportèrent leur aide, ponctuellement ou de façon plus assidue), il annonce que son ouvrage traitera de la résistance-organisation. Il n’adhère pas à la conception très large d’une résistance civile diffuse dans toute la société et il refuse de confondre les actions de résistance avec l’ensemble des actions ponctuelles d’aide et de sympathie à la résistance : « On ne saurait confondre le registre de la complicité et le registre de l’action, l’apport limité d’une aide ponctuelle et le déploiement dans la durée de l’engagement, la volonté de minimiser les risques et l’acceptation des sacrifices les plus hauts (…) Le ravitaillement offert aux maquis par un paysan des Glières, ne s’inscrit pas dans les mêmes cadres que l’action impulsée par Tom Morel (le chef du maquis). Les faux papiers délivrés à une ou deux reprises par un fonctionnaire compatissant ne se situent pas au même niveau que le sabotage entrepris par un André Jarrot (parachuté de Londres pour de difficiles misions de sabotage). Dans un cas, l’engagement ponctuel et discontinu, moins transgressif, fut évidemment moins dangereux ; dans l’autre, l’engagement entier et répété comportait des risques sérieux dont le résistant mesurait pleinement la hauteur ». Cette conception de la résistance lui permet d’utiliser des sources administratives qui autorisent un chiffrage, alors que souvent les historiens s’y refusent : « on peut considérer que l’armée des ombres a au total rassemblé de 300 000 à 500 000 hommes et femmes. »

Structure

L’ouvrage est construit en 18 chapitres qui suivent un plan à la fois chronologique et thématique. Les trois premiers chapitres (1. « L’Appel » ; 2. « Partis et syndicats : une avant-garde de la résistance ? » 3. « La naissance des mouvements ») traitent des conditions et des modalités de naissance de la résistance intérieure. Les chapitres 5 (« Nouvelles donnes »), 6 (« Synergies et ralliements ») et 7 (« Deux résistances pour un même combat ? De la mobilisation des Français au choc du STO ») traitent de la période qui sépare l’invasion de l’URSS en juin 1941 du débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942 : relations de la France libre avec « la France captive », développement des mouvements et des réseaux, naissance et développement des maquis. Les chapitres 9 (« 1943 : les développements de la résistance intérieure »),10 (« Les longs chemins de l’unité ») et 11 (« Une succession sans héritage. Caluire et ses suites ») traitent de l’année 1943 : montée en puissance des organisations de résistance, débats et divisions politiques et idéologiques, unification difficile sous l’autorité du général de Gaulle, arrestation de Jean Moulin. Les chapitres 12 (« Les jeux d’Alger et leurs conséquences »),13 (« En ordre de bataille ») et 14 (« Formez vos bataillons ! ») traitent de la période qui sépare l’arrivée du général de Gaulle à Alger au printemps 1943 de la libération du territoire en 1944 : opposition entre gaullistes et giraudistes, libération de la Corse, difficile succession de Jean Moulin, préparation politique et stratégique de la libération, constitution et attaque des grands maquis (Les Glières, Saint-Marcel, le Vercors).

Six chapitres thématiques s’incorporent dans le récit pour traiter de l’engagement (chapitre 4), de la résistance face à la persécution antisémite (chapitre 8), de la sociologie de la résistance (chapitre 15), de la répression (chapitre 16), de l’impuissance de la résistance à rénover la vie politique en France (chapitre 17), enfin de la mémoire de la résistance (chapitre 18). Une quarantaine de pages de notes, une chronologie, une solide bibliographie sélective et un index complètent cet ouvrage qui n’est pas illustré mais qui propose trois cartes (les régions militaires de la résistance, les réseaux de la section F du SOE, les structures de la résistance au printemps 1944).

On trouvera exposés dans ce livre tous les acquis de la recherche historique sur la résistance française, qu’ils aient été publiés dans des thèses, dans des articles ou dans des actes de colloques. Il arrive même que ces recherches n’aient pas encore été publiées, comme c’est le cas pour trois thèses que l’auteur a récemment dirigées sur les réactions des Français face au Service du travail obligatoire, sur le maquis des Glières et sur les délégués militaires régionaux, hauts responsables de la résistance envoyée par Londres dans les régions françaises pour y préparer les structures de la libération du territoire.

Ce compte rendu ne cherchera donc pas à résumer un ouvrage aussi complet, mais il voudrait attirer l’attention sur quelques-unes des informations qui seront les plus nouvelles pour qui n’est pas un spécialiste informé de l’évolution historiographique du sujet. On constatera qu’elles changent les perspectives, qu’elles remettent en cause des vérités admises et rassurantes, qu’elles écornent effectivement les légendes.

L’appel du 18 juin n’a pas fondé la résistance

La résistance intérieure est née indépendamment de la France libre londonienne. De Gaulle n’est pas le créateur, ni même l’inspirateur de la résistance intérieure dont l’intérêt lui échappa longtemps. « Il n’imagina ni de mobiliser la population de la France captive en forgeant les termes d’une résistance civile, ni de tracer les contours d’une lutte armée développant, par exemple, une forme de guérilla ». De Gaulle chercha à influencer l’opinion publique en intervenant à la radio britannique et créa des services secrets (le BCRA) qui encouragèrent le développement de la lutte clandestine mais qui manquèrent cruellement de moyens en hommes et en logistique.

Ni les partis politiques, ni les syndicats, pas plus que l’Armée ou les Églises ne furent aux avant-postes de la lutte clandestine contre l’occupant nazi ou le régime de Vichy. « La résistance fut donc, dans ses origines, un processus endogène émanant de la France captive. »

Un type original d’organisation, le mouvement de résistance

La société civile dut trouver en son sein les ressources nécessaires pour mener le combat, elle dut en inventer les termes et les formes, sans pouvoir s’appuyer sur des précédents historiques. La résistance inventa un type original d’organisation, le mouvement de résistance. Beaucoup de mouvements optèrent pour une stratégie civile « qui résultait autant de l’impossibilité de prendre les armes que d’un choix positif pleinement assumé ». Tandis que les réseaux de résistance, formés depuis Londres par le BCRA ou par les Anglais, ont un objectif militaire (renseignement, évasion et sabotage), les mouvements ont pour objectif « de préserver l’identité d’une France menacée dans ses valeurs tout en protégeant la population des rigueurs de l’occupation ». Dès leur origine ou presque, les mouvements entendent aussi réfléchir à la reconstruction d’une France nouvelle après la libération.

Le mouvement se structure à partir d’un journal puis diversifie ses actions vers la fabrication de faux papiers, le recueil de renseignements, le sabotage. « Couvrant l’ensemble du spectre idéologique (…), les mouvements pouvaient donc prétendre représenter le pays réel en offrant à une opinion publique bâillonnée les moyens de s’exprimer ». Longtemps les mouvements furent méfiants à l’égard du Général de Gaulle, les formations de gauche se défiant d’un militaire inconnu qui taisait ses orientations politiques et dont les partisans avaient quitté la métropole.

Connivences idéologiques

Toute la résistance ne rejeta pas d’emblée l’antisémitisme. Quelques mouvements se montrèrent même ouvertement antisémites. La résistance, émanation de la société, reflète parfois ses préjugés. « Cette conception (…) conduisit la résistance à se désintéresser de la persécution antisémite qui ne constitua jamais une priorité dans l’échelle de ses urgences ». Si quelques mouvements identifièrent d’emblée l’État français à un ennemi, d’autres adoptèrent « une position plus circonspecte ». Le maréchal inspirait le respect à beaucoup et les réformes entreprises par son régime séduisirent une partie des mouvements, dont quelques-uns croyaient ou voulaient croire que Vichy jouait un double jeu. Mais, et ce « mais » est essentiel, « les mouvements ne se méprirent jamais sur la hiérarchie des urgences. Luttant contre l’occupant, ils affirmèrent avec constance que le redressement intérieur ne pourrait s’opérer sous la botte (…) Leurs connivences idéologiques ne les détournèrent jamais de leur mission première : résister. Là réside sans doute l’opposition qui sépare ces résistants vichystes des vichysto-résistants ».

Les stratégies complexes du parti communiste français

Jusqu’en août 1939 le parti communiste français a défendu une position patriotique et belliciste ; la signature du pacte germano-soviétique provoqua donc la stupeur mais l’appareil resta en place. Les dirigeants du Parti s’efforcèrent d’instrumentaliser les bonnes relations qui unissaient Berlin à Moscou : ils négocièrent la reparution officielle de L’Humanité et encouragèrent les militants à agir à visage découvert pour reprendre possession des mairies et des locaux syndicaux. Cette démarche suicidaire permit à la police française de multiplier les arrestations. Évitant d’attaquer de front l’occupant, le parti pourfendit sans relâche le régime pétainiste tout en ne manifestant aucune sympathie à l’égard du mouvement gaulliste. « Le PCF privilégia donc jusqu’au printemps 1941 le combat contre le régime vichyste par rapport à la guerre contre l’occupant (…) Il est au total difficile de considérer que le parti communiste ait, dès 1940, basculé dans une résistance résolue à l’occupant quoiqu’il ait prétendu après la guerre. Sa stratégie s’est avant tout adaptée aux méandres de la diplomatie soviétique dont elle ne s’est guère démarquée. » C’est d’ailleurs l’évolution des relations germano-soviétiques et leur dégradation qui conduisit à la constitution par le parti communiste du Front National qui devint un grand mouvement de résistance.

Le ralliement du parti communiste au général de Gaulle en janvier 1943, à une époque où les Alliés soutenaient le général Giraud contre de Gaulle, renforça considérablement le prestige national et international de ce dernier. Néanmoins « la sincérité de l’adhésion du parti communiste français à la France combattante (…) demeurait énigmatique ». Le PCF, en se présentant comme le seul vrai partenaire de la France libre, essayait de monopoliser la représentation de la résistance métropolitaine qu’il cherchera toujours à contrôler, tout en affectant de tenir la balance égale entre les deux généraux et en envoyant un délégué auprès du général Giraud. Il entretint à l’égard des autres formations résistantes, des relations complexes à dominante hostile et le Front National ambitionna de diriger l’action clandestine en France. Olivier Wieviorka revient sur la présence de certains responsables communistes au sein du mouvement Libération-Sud. Il affirme qu’ils restèrent en contact avec le Parti, en dépit de leurs dénégations durant comme après la guerre et estime que « certains historiens minorent l’incidence » de ce fait.

À partir de juin 1943 et jusqu’à la Libération, le parti communiste mène parallèlement deux stratégies : l’une, d’union de la résistance intérieure pour la libération nationale l’autre, qui « s’avance masquée », de rupture et de prise du pouvoir. C’est ainsi que le Parti tenta de transformer le Conseil national de la Résistance en organe directeur de la résistance intérieure, s’efforça de freiner la constitution des comités départementaux de libération, puis chercha à les contrôler, encouragea la formation de Milices patriotiques. De Gaulle « sut limiter l’hégémonie rouge en bornant les prérogatives de la résistance intérieure et en intégrant les communistes au coeur de l’appareil d’État ».

À propos du STO : les faits démentent le mythe

Les Français se sont forgés une image lyrique de la classe ouvrière pendant la Seconde Guerre mondiale, image entretenue par le parti communiste, qui présente une classe ouvrière unanime dans la lutte. Il faut pourtant observer « que le monde ouvrier montra dans l’ensemble une combativité limitée », que les réquisitions de travailleurs ne provoquèrent pas instantanément la révolte, et que 450 000 Français prirent le chemin du Reich entre octobre 1942 et mars 1943. Les trois premières actions de réquisition de travailleurs furent honorées à 92 %. Ce n’est qu’à partir de l’été 1943 que les réfractaires se firent plus nombreux et ce n’est qu’en 1944 qu’ils constituèrent l’énorme majorité. Encore faut-il remarquer que tous les réfractaires au Service du travail obligatoire ne basculèrent pas dans la résistance, loin s’en faut. Beaucoup se firent exempter légalement en s’inscrivant à l’université ou en s’engageant dans des métiers protégés. D’autres acceptèrent de travailler pour le Reich, mais en France. Les réfractaires au sens strict ne furent donc qu’une minorité des hommes recensés (de 200 000 à 350 000 personnes), et les résistants ne furent qu’une minorité des réfractaires : les trois quarts d’entre eux se réfugièrent dans des fermes ou se cachèrent à leur domicile ou chez des proches, un quart seulement rejoignit la résistance.

La résistance face à la persécution antisémite

« La résistance organisée ne s’engagea pas, à de très rares exceptions près, dans la bataille contre l’antisémitisme. » Elle se montra prudente pour des raisons stratégiques, elle évitat de prendre les Français à rebrousse-poil, elle craignit de valider la propagande nazie qui stigmatisait une guerre juive, elle ne perçut ni la singularité ni la gravité de la menace. Ce furent des voix communistes (la revue L’Université libre) et des voix chrétiennes qui s’élevèrent pour rejeter la persécution antisémite : le journal clandestin Témoignage chrétien en première ligne. « Ni la BBC, ni la presse clandestine ne placèrent la lutte contre la déportation raciale au faîte de leurs priorités (…) La déportation en vint progressivement à désigner la transplantation des travailleurs requis par le STO. À partir de 1943, le sort des juifs disparut progressivement des médias, communistes inclus, et l’intérêt se polarisa sur le Service du travail obligatoire. »

« Force est de constater que la résistance se tut alors même que se perpétrait un génocide d’une ampleur inédite dont les signes, pourtant, se multipliaient, réduisant d’autant le champ de l’ignorance. » Ce furent les prélats de zone Sud qui élevèrent la voix pour rejeter la persécution, leur voix porta fort mais resta isolée. « Les gloires montantes ou consacrées de l’intelligentsia optèrent pour le mutisme, d’André Gide à Paul Claudel en passant par Jean-Paul Sartre. Et les caciques de la République ne brillèrent en la matière ni par leur courage ni par leur lucidité. Ce fut donc d’une église, pourtant discréditée par son compagnonnage vichyste, que provint les seuls cris audibles appelant à lutter contre la persécution. ».

« Avec ou sans la résistance, les alliés auraient débarqué et remporté la victoire »

La résistance participa pleinement aux combats de l’été 1944. Elle exécuta les plans préparés à Londres qui avaient pour objectif de paralyser les liaisons ferroviaires, routières et téléphoniques, afin de compliquer l’envoi de renforts vers la Normandie puis la retraite de la Wehrmacht. Elle bénéficia de moyens conséquents en argent, en armes parachutées, et en formateurs militaires alliés envoyés pour l’encadrer. Elle sabota le réseau ferré, multiplia les actes de guérilla et guida les troupes anglo-américaines. Les stratèges militaires alliés furent très satisfaits des résultats obtenus en juin 1944.

Il faut cependant « savoir raison garder » et ne pas oublier de constater que la retraite allemande s’accomplit en bon ordre et que 300 000 hommes au moins en provenance de l’Ouest réussirent à franchir la Seine en août 1944. La Wehrmacht perdit le gros de son matériel mais parvint à rapatrier l’essentiel de ses forces, ce qui explique qu’elle ait pu résister ensuite, près d’une année durant, aux forces alliées qui la combattaient sur deux fronts. L’apport militaire de la résistance ne doit donc pas être surestimé

Le programme du Conseil national de la Résistance relativisé

En 1945 le pouvoir provisoire issu de la résistance entendit rebâtir le pays sur de nouvelles bases. Il engagea une politique de nationalisation, de planification et instaura un système de sécurité sociale. « Ces mesures constituaient à bien des égards une révolution (…) Rompant avec la logique libérale, l’État acceptait d’intervenir dans la vie économique de la nation (…) Cette révolution, pourtant ne saurait être imputée au seul crédit de la résistance. Certes, le programme du Conseil national de la Résistance, entériné le 15 mars 1944, avait dans une large mesure exigé l’adoption de ces mesures. Mais il ne prévoyait en rien les moyens de les appliquer. De fait, les nationalisations furent portées à l’Assemblée par les partis politiques, des formations qui appliquaient leur programme sans chercher à exécuter les projets que la résistance avait conçus (…) Les réformes structurelles de la Libération s’inspirèrent donc pour beaucoup des solutions esquissées dans les années 1930 ainsi que des projets conçus par les hommes passés, pour un temps, par Vichy (…) La résistance et ses projets ne tinrent par conséquent qu’une place marginale dans ce grand dessein qui reçut, par surcroît, l’assentiment de tous. » L’auteur affirme donc que la résistance ne peut être considérée comme la seule inspiratrice des réformes impulsées à la libération, mais que celle-ci durent beaucoup à l’esprit des années 1930.

Trois petites réserves

Les débuts de la résistance, de l’automne 1940 à la fin de 1941 font l’objet d’une analyse moins approfondie que les périodes ultérieures, en particulier celle qui court de l’été 1943, après l’arrestation de Jean Moulin, à la Libération. Ce que l’historien Julien Blanc appelle la proto-résistance aurait pu faire l’objet d’une présentation plus conséquente alors que l’étude de l’évolution compliquée de l’organigramme de la résistance intérieure et des conflits entre les états-majors londoniens et ceux des FFI de l’intérieur aurait peut-être gagnée à être simplifiée.

Le rôle historique de Jean Moulin semble minimisé. Son passé n’est pas présenté, les immenses difficultés qu’il a dû surmonter dans la clandestinité sont à peine évoquées et Olivier Wieviorka affirme que si de Gaulle lui attribua « de grandes responsabilités », « on ne saurait pour autant attribuer à l’ancien préfet un rôle décisif dans la nouvelle approche suivie par la France libre » à l’automne 1941. Mais sans doute l’auteur de ce compte-rendu est-il lui-même victime des représentations mythifiées !

Un chapitre, même court, consacré aux aspects les plus concrets de la vie des résistants et des résistantes aurait été le bienvenu, même s’ils sont évoqués au court du récit. On y aurait trouvé, exposés de manière plus approfondie, les diverses activités de résistance et les divers types de résistants : les sabotages, les liaisons et les agents de liaison, les réceptions de parachutage, les émissions radio, la vie des maquisards, y compris dans les centaines de petits maquis, la relation avec les populations locales et ce qu’il est convenu d’appeler les résistants sédentaires etc.

Cette Histoire de la Résistance est un ouvrage fondamental, complet et synthétique, désormais indispensable aux étudiants et aux professeurs. Un plus large public ne doit cependant pas craindre de s’y plonger car sa structure explicite, la rigueur de la composition et la clarté de l’expression en rendent la lecture abordable et agréable.