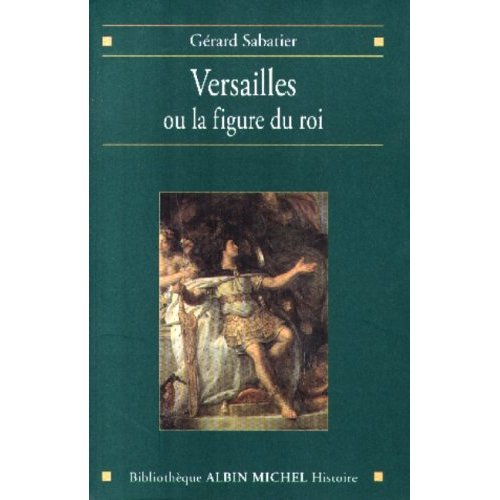

Louis XIV est le Roi-Soleil et Versailles la manifestation éclatante de son absolutisme : voilà des topoi que l’on trouve immanquablement dans tous les manuels d’histoire du secondaire. La mythologie apollinienne fut pourtant très tôt abandonnée par les concepteurs de Versailles ; la révolution intellectuelle accomplie par le siècle de Descartes et l’avènement de la pensée critique et rationnelle ne s’accommodaient plus de l’exercice de la représentation symbolique. En 582 pages de texte et 184 illustrations, la thèse d’Etat de Gérard Sabatier apporte un regard totalement neuf sur l’encomiastique versaillaise et le hiatus entre l’effort des artistes et intellectuels d’Etat et sa réception par un public dubitatif.

Versailles : plus qu’un simple instrument de gouvernement, une expression achevée de l’imaginaire de l’absolutisme. Pourtant, probablement le chef d’œuvre le plus visité mais aussi le plus méconnu du génie classique français, le plus sujet à l’imaginaire contradictoire des Français.

L’auteur commence par rappeler que l’histoire du musée elle-même traduit cette méconnaissance de son propre objet. Devenu musée sous Louis-Philippe en 1837, Versailles livre d’abord à ses visiteurs l’histoire assez banale de la vie à la Cour de Louis XIV ; il n’est pas encore étudié pour lui-même.

Pourtant, les idées reçues ne manquent pas : palais mystique pour une littérature initiatique où tout a un sens et qui recèle les ressorts secrets de la monarchie absolue, palais maudit pour une Europe protestante, bientôt rejointe par une tradition républicaine hostile à tout ce qui rappelle l’Ancien Régime monarchique.

C’est avec ténacité que Versailles impose son histoire imaginaire aux représentations collectives. La résurrection esthétique dans le patrimoine national ne commence qu’avec la revalorisation de Le Brun, « peintre officiel », en 1888 par Henry Jouin et la promotion du château en tant que symbole de l’art français grâce au travail érudit de son conservateur inspiré, Pierre de Nolhac entre 1892 et 1920. Mais il ne s’agit encore que d’une promotion décorative : malgré la fondation de la Société des amis de Versailles en 1907, la fonction proclamative des décors louis-quatorziens n’est pas encore prise en compte.

A partir de 1911, la monumentale Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu’à la Révolution dirigée par Ernest Lavisse impose dans tous les manuels de l’enseignement primaire une vision négative du palais de Versailles, l’historien officiel de la IIIe République, « instituteur de la nation », n’y voyant que l’orgueilleux caprice du prince, dont la construction tua des hommes par milliers. Une telle exécration expliquant finalement le fait que » Versailles en tant que tel n’est pas objet d’histoire » et que les historiens l’abandonnent aux spécialistes de l’histoire de l’art (p. 29).

Parmi les nombreuses études produites, seul le Versailles de P. Verlet (1961, Paris, rééd. 1985), peut apparaître comme un monument d’érudition, malheureusement sans notes ni références ni illustrations… Le Versailles de J.-F. Solnon ( 1997 ) étant relégué au rang d’une » modeste présentation d’une histoire maintenant bien connue » (p. 33).

Dans les années 1960, sous l’impulsion de Malraux, le public découvre une peinture du XVIIe siècle encore largement méconnue : après l’exposition Poussin au Louvre, c’est au tour des œuvres de Le Brun de connaître une résurrection passagère à Versailles en 1963, pour un peintre qui attend encore sa grande rétrospective (p. 34).

Mais la consécration de Versailles en tant qu’objet d’étude universitaire est venue de l’impulsion décisive des historiens américains (colloque international Versailles, 1985). Grâce à l’école cérémonialiste américaine, les rituels de la monarchie sont désormais mieux connus : les funérailles (R.A. Giesey), le sacre (R.A. Jackson), les entrées parisiennes (L.M. Bryant) annoncent un tournant historiographique en direction de l’anthropologie : ce qui était auparavant considéré comme insignifiant et superflu acquiert un nouveau statut épistémologique et est désormais appréhendé aussi pour sa valeur anthropologique de signe et son efficacité en tant qu’outil stratégique (Bourdieu, Elias).

Après celle de la cour comme formation sociale (N. Elias, 1933), les études à venir seront donc celles des espaces cérémoniels où se déploient les rituels royaux (p. 36).

Dans cette optique, l’étude de l’espace versaillais doit être celle de sa fonction dans la « stratégie de pouvoir de la monarchie […] en prenant en compte tous les acteurs en présence : le roi, les concepteurs, les réalisateurs, les destinataires »(p. 39).

S’inspirant de Roger Chartier, Gérard Sabatier préfère cependant à une explication univoque la notion plus dynamique et complexe de significations plurielles, dans le dialogue et la rencontre entre « proposition » et « réception » : « les créateurs […] aspirent toujours à fixer le sens […] Mais toujours, aussi, la réception invente, déplace, distord » (Chartier).

Dans cette étude des processus de production de sens, dans un va-et-vient permanent entre l’image et l’écrit normatif destiné au public, l’auteur nous invite à découvrir successivement les trois programmes de la construction versaillaise comme « figure du roi » : après le programme apollinien des origines (pp. 47-240), l’imagerie versaillaise s’emploie à représenter l’histoire du roi, de 1661 à la Guerre de Hollande (pp. 243-429) avant de chercher à représenter le roi parfait, figure de l’Etat. La dernière partie de l’ouvrage, intitulée « l’impossible fantasme de l’absolutisme » (pp. 433-582), éclaire le dysfonctionnement entre les énoncés iconographiques et leur réception : au moment où Versailles peut apparaître comme la formulation la plus achevée du fantasme de l’absolutisme, se produit un déclin des images symboliques, une cassure qui préfigure la crise même du concept d’absolutisme. (p. 43).

La thématique apollinienne apparaît vers 1654, après la victoire royale sur la Fronde : le 23 février 1653, dans le Ballet royal de la Nuit, grand ballet baroque qui remporta un grand succès à la cour, Louis XIV apparaît pour la première fois en Apollon.

Dorénavant, ce thème structure toutes les fêtes monarchiques et constitue la pierre angulaire de l’iconographie versaillaise qui se met en place entre 1664 (Plaisirs de l’Isle enchantée) et 1668. En accord avec ce choix du mythe solaire, les jardins créés par Le Nôtre sont d’abord fortement chargés de sens, comme l’axe est-ouest de la perspective centrale censé matérialiser la course diurne de l’astre. (p. 52).

Devant le château, il rencontrait un axe nord-sud sur lequel devaient s’ordonner les épisodes de la naissance et de l’enfance d’Apollon. Jusqu’au milieu des années 1670, tout ce premier Versailles sous influence italienne est sous le signe de l’eau et du soleil, dans un spectacle mythique au service du roi qui en est plus spectateur que partie prenante.

Mais à partir de 1678, le roi victorieux à Nimègue décide de préparer Versailles pour accueillir la cour et le gouvernement et en faire le centre du royaume : la construction de l’aile nord du château entraîne la destruction des hauts lieux de la symbolique solaire construits la décennie précédente (ex. la grotte et son groupe d’Apollon).

Du vivant même de Louis XIV, à partir de 1704, le parc voit se succéder les remplacements des créations de la période précédente(p. 62). Sans programme, la statuaire connaît alors un développement considérable dans les extérieurs de Versailles, accumulant les copies romaines avec un boulimique appétit de collectionneur. Voulant surpasser les somptueuses collections romaines, Versailles ambitionne alors de devenir le plus grand musée de la sculpture classique, pour le plus grand prestige d’une école française de sculpture alors à son zénith.

Ce goût pour le style classique des statues antiques expliquerait le rejet viscéral de la statue équestre de Louis XIV exécutée par Le Bernin à Rome entre 1671 et 1677, trop baroque sans doute.

En fin de compte, l’historique de l’aménagement des jardins de Versailles débouche sur un constat de grande hétérogénéité (p. 71).

Dans cette analyse conduite avec la rigueur de l’historien, on appréciera les mises en garde de l’auteur contre les abus d’une lecture politique et événementielle des œuvres.

Il est également vain de chercher dans le programme architectural de Versailles le programme politique ou diplomatique de son règne ; par exemple, le double palais, avec la gémellité des ailes nord et sud relève bien d’une tradition aristocratique et princière depuis le XIVe siècle et non du désir de représenter une double monarchie au moment de la revendication des droits de la reine sur la Flandre espagnole (thèse de K.O. Johnson, 1981).

Même si la représentation de la Fronde connut de beaux jours dans la décennie qui suivit le triomphe de la monarchie, l’auteur plaide pour une utilisation modérée de l’interprétation allégorique. Arguant du silence des textes de l’époque sur une lecture politique des constructions, Gérard Sabatier préfère s’en tenir à l’unité d’une thématique apollinienne d’abord exclusive : dans ce Versailles des années 1670 où triomphe l’inspiration mythologique (H.-J. Martin a bien mis en évidence le succès des Métamorphoses d’Ovide), le seul message politique, « très général, très traditionnel et très banal [est celui] du roi, soleil de la France et du monde » (p. 88).

La même cohérence iconographique se retrouve dans les décors des appartements du roi aux Tuileries réalisés par la Petite Académie (fondée en 1663, son rôle est l’élaboration des inscriptions) et Le Brun entre 1666 et 1671, à la différence que ceux-ci ne furent pas abandonnés par la suite : pour l’auteur, ce sont bien plutôt les Tuileries qui mériteraient d’être appelées le « Palais du Soleil » (p. 111 ; 116).

Au passage, l’auteur souligne que le symbolisme solaire du roi n’a rien à voir avec le soleil et les astres des astrologues et que si les prophéties de Campanella avaient connu une grande faveur en France au moment de la naissance de Louis XIV (voir Jean Meyer, La naissance de Louis XIV, Paris, 1989), le recours officiel à l’astrologie, en vogue à la cour de Marie de Médicis, cesse avec le règne personnel du roi (nous avons remarqué qu’une telle défiance s’exprimait déjà dans la Gazette de Renaudot dès les années 1640) (p. 107).

En revanche, c’est bien l’astronomie, science en plein essor, qui inspire la distribution de l’appartement royal sur le modèle des sept pièces et sept planètes du palais Pitti à Florence…

Mais cet emprunt de Le Brun à Pierre de Cortone s’est fait librement, sans se conformer à la vieille cosmogonie ptolémaïque (Cassini n’accepte le système de Copernic qu’en 1693) ; seule compte la position centrale d’Apollon : les planètes qui gravitent autour de lui constituent une cour céleste, vision laïcisée du topos médiéval de la cour divine, archétype de la cour terrestre : le dispositif radiant du carrousel de 1662 donné pour la naissance du Dauphin témoigne bien de cette pensée symbolique et de cet imaginaire de centralisation des débuts du règne louis-quatorzien (p. 109).

Mais après une décennie de travaux, la Petite Académie semble prendre conscience des limites d’une programmation apollinienne, somme toute banale et générique, qui ne dit rien de véritablement neuf et s’applique à tout prince de l’Occident depuis plus de deux siècles.

Pour mettre en lumière l’unicité du roi, il faut travailler à son histoire, une évolution qui apparaît dans le décor du grand appartement royal à Versailles. Les divinités et héros antiques représentés sur les plafonds énoncent les vertus générales du souverain : aimant et aimé (Vénus), chasseur et navigateur – notamment le commerce lointain – (Diane), victorieux et pacifique (Mars), protecteur des arts et sciences (Mercure), magnifique – bâtisseur – et magnanime (Apollon), justicier et pieux – nourricier – (Jupiter), économe et secret (Saturne) : en somme, des énoncés bien généraux et traditionnels du bon gouvernement applicables à n’importe quel prince, mais que les figures et épisodes de l’histoire de la Rome antique permettent de rattacher étroitement à la personne de Louis XIV : un exemple parmi d’autres, dans le salon de Jupiter, Alexandre Sévère distribue du blé dans Rome pendant une terrible disette, allusion à celle de pain au peuple pendant la famine de 1662, thème récurrent de la propagande royale (p. 142).

Mais à lui seul, le roi est la somme et le dépassement de tous ces héros antiques : ce qu’ils ont fait à 15, le roi le fait seul ; non des modèles, mais des préfigurations, ils ne sont que des hérauts qui annoncent la venue du monarque accompli.

La même thématique apollinienne se retrouve dans le décor à jamais perdu de l’escalier dit des Ambassadeurs ou grand escalier du château, décoré par Le Brun entre 1676 et 1680. Emprunté à un autre modèle italien, la Sala Regia du Palais du Quirinal, l’escalier fut détruit en 1752. En plus de la thématique solaire, on y trouve des représentations des sièges et batailles de la Guerre de Hollande, ainsi que des premières victoires politiques et diplomatiques du début du règne d’un roi victorieux (pp. 152-177). Le style est à la romaine, la seconde conquête de la Franche-Comté, acquise définitivement à la France après les traités de Nimègue, ayant fait de Louis XIV un nouveau Trajan. De 1670 à 1672, le sculpteur Raon travailla même à une réplique de la colonne Trajane édifiée à Rome en l’honneur de la victoire contre les Daces, projet sans suite. Le projet de Claude Perrault d’un arc de triomphe avec reliefs à l’antique, commencé en 1670, fut également abandonné et pour finir détruit en 1716 (p. 180).

En fait, la célébration de la gloire royale ne pouvait plus se satisfaire des procédés traditionnels et cherchait un nouveau mode d’expression : d’après Sabatier, elle le trouva en partie dans ce décor à l’antique de l’escalier des ambassadeurs qui représente une véritable entrée royale. On sait que l’usage, si fréquent au XVIe siècle (cf. celles de Charles IX et Catherine de Médicis) s’en était perdu depuis celle du 26 août 1660 accueillant triomphalement le jeune couple royal à Paris : le décor de l’escalier devait éterniser ce moment éphémère (p. 185).

Le programme de la Galerie des Glaces, lieu de pouvoir de premier ordre, vitrine internationale du prestige royal, est à la fois en continuité et en rupture avec ceux qui précèdent (p. 192). Trois projets furent successivement réalisés par Le Brun entre 1679 et 1680 : un programme apollinien, un projet Hercule, plus politique, daté de 1679 en référence aux succès des guerres extérieures, et un programme, plus réaliste, représentant les grands événements du règne.

Sabatier avance une hypothèse inédite et séduisante de l’abandon de la thématique apollinienne à Versailles : la réalisation par Mignard, grand rival de Le Brun, de la galerie d’Apollon à Saint-Cloud, dans le château de Monsieur aurait été l’occasion, non seulement d’égaler, voire de surpasser Le Brun, mais aussi, et surtout, d’exprimer la double compétition entre les deux artistes et entre les deux frères royaux.

De retour victorieux de la bataille du Mont Cassel en Flandre contre Guillaume d’Orange, le 11 avril 1677, Philippe d’Orléans aurait voulu, sous le voile de la fable, dénoncer l’adultère royal (sous couvert d’un Apollon vertueux dénonçant le crime) et en même temps revendiquer son hétérosexualité… (p. 214).

Achevée en octobre 1678, la galerie et sa leçon de vertu aurait d’ailleurs incité Louis XIV à ne plus donner de commandement militaire à son frère.

Les éloges de la Cour à la réalisation de Mignard, les victoires de la Guerre de Hollande rendent alors Apollon hors de saison.

La thématique d’Hercule était apparue à la cour de Bourgogne au XIVe siècle et s’était répandue en Espagne au XVIe siècle pendant le règne de Charles Quint ; il faut dire qu’après avoir battu Géryon, roi d’Ibérie et capturé ses bœufs, Hercule avait installé son fils Hispalies sur le trône et apparaissait comme l’ancêtre mythique de la monarchie espagnole. Le décor du Buen Retiro réalisé dans les années 1630 reproduit le cycle de ses travaux. En France, le thème connaît une faveur particulière avec Henri IV, soucieux de concurrencer sa rivale, et se retrouve dans les entrées royales de Lyon (1595) de Rouen (1596), d’Avignon (1600), dans le château de Richelieu en Poitou, à Fontainebleau, et au Louvre.

A la fin des années 1670, le thème est à nouveau d’actualité à Versailles ; Le Brun en avait presque achevé le projet lorsque, coup de théâtre, le Conseil secret du roi (Le Tellier, Louvois, Colbert, Croissy) lui demanda d’abandonner le langage mythologique pour une peinture d’histoire politiquement plus explicite représentant Sa Majesté en conquérant héroïque : l’activité diplomatique de la France (traités de Nimègue) impose en effet de montrer, parallèlement à la représentation de l’abaissement de l’Empire, un roi garant du nouvel ordre européen. L’auteur suppose qu’en l’occurrence, Louvois et Jules-Hardouin-Mansart sont parvenus à infléchir l’encomiastique louis-quatorzienne dans un sens plus « historiciste », contre le programme mythologique de Colbert et Le Brun. Hypothèse corroborée par le programme iconographique des Invalides, voulu par Louvois et réalisé dans les années 1680, révélateur de ce tournant dans le style réaliste de Van der Meulen avec la représentation des grandes victoires du règne (p. 230).

Proposé par les érudits lettrés de la Petite Académie (Perrault, Charpentier, Quinault et Tallemant), décidé en Conseil secret, le programme de la Galerie des Glaces est réalisé par Le Brun de 1680 à 1686, assisté de l’abbé Tallemant pour la documentation, dans un contexte de rivalité exacerbée avec Mignard qui, après avoir achevé la galerie de Saint-Cloud (1680), obtient, après la mort de Colbert, la décoration de la Petite Galerie de Versailles ; celle-ci est effectivement réalisée dans un temps record, de 1684 à 1686.

Après cette séduisante explication du choix iconographique de la grande Galerie, l’analyse politique du décor réserve moins de surprises (pp. 243-429) ; 10 tableaux seulement concernent l’ordre intérieur (on notera le quasi-silence sur le problème des protestants) ; le reste est une sorte de rétrospective réaliste des grandes victoires militaires et diplomatiques du règne – des événements dont la célébration fut souvent sans commune mesure avec l’importance réelle – ; de cette grande « bande dessinée » d’une trentaine de tableaux, ressortent les grandes affirmations d’une encomiastique bien connue de l’idéologie absolutiste.

Le Brun a puisé dans les corpus traditionnels de la mythologie et représenté la monarchie d’après le langage héroïque de la littérature du temps. L’analyse du système allégorique est fouillée, un peu lassante même et sans commune mesure avec son résultat scientifique : affirmer la suprématie de la France en Europe, magnifier son rôle de rempart de la chrétienté et de protecteur des libertés germaniques au détriment de l’empereur sont des topoi que nous avons déjà amplement rencontrés dans le développement de l’information périodique.

L’auteur s’égare même dans le vieux débat des prétentions impériales des rois de France… pour finir dans les pas de Gaston Zeller, dont les conclusions remontent à 1934…

L’approche synthétique de la représentation royale ne réserve pas non plus de grande surprise (« Ce que c’est qu’un roi », pp. 409-429). Pas de divinisation, contrairement à la Renaissance, et choix de l’apparence humaine de l’imperator à la romaine.

Toujours surélevé, habillé comme un empereur romain du Ier siècle, tête nue ou ceinte de la couronne de laurier ou d’un casque, un objet en main lié à la fonction de gouverner, le roi ne tire pas sa majesté des regalia mais de la manière dont son corps est représenté : immobilité, sur le modèle hiératique de la cour d’Espagne, gestuelle ritualisée comme la longa manus qui évoque la prise de possession, tranquillité, impassibilité du visage, centralité, tel Dieu au centre de l’Univers.

La dernière partie, Versailles, l’impossible fantasme de l’absolutisme (pp. 432-582) constitue la partie la plus intéressante de l’ouvrage, dont le propos démonstratif est alors très attendu. Visiblement influencé par Chartier, l’auteur se pose la question, essentielle, de l’efficace de cette encomiastique versaillaise.

Suivant une approche semblable à celle de Peter Burke (The Fabrication of Louis XIV, 1992), les images constituent-elles réellement un média à visée propagandiste ?

Certes, la foule, nombreuse, qui se pressa de tout temps à Versailles, n’était pas hermétique au vocabulaire allégorique et héroïque de l’iconologie : ce dernier appartenait pleinement à la culture de l’époque, relayée par une très abondante littérature de circonstance. Mais reprenant l’analyse de Paul Veyne à propos de la colonne Trajane, l’auteur concède que le décor versaillais compte probablement moins par le détail de son imagerie que par sa puissance proclamative, le recours à l’écrit, essentiel, venant appuyer sa fonction informative à l’usage d’un public érudit (p. 441).

Certes, au XVIe siècle, l’imaginaire aristocratique avait érigé la description du palais ou du jardin en genre littéraire nouveau (Cf. André Chastel) ; au XVIIe siècle, cette fonction fantasmatique du monument est magnifiée par une littérature romanesque et héroïque en plein essor (cf. les descriptions figurant dans la Clélie de Madeleine de Scudéry).

Plus pédagogiques et politiques, les intellectuels d’Etat comme l’indispensable André Félibien (1619-1695), Charles Perrault (1628-1703), François Charpentier (1620-1702), Pierre Rainssant (1640-1689), Paul Tallemant (1642-1712), l’abbé Morelet, Jean Donneau de Visé et son Mercure Galant, etc., en délivraient au public les descriptions et explications officielles. Une assignation de sens qui n’est pas sans poser le problème de la discordance entre le réalisé et le décrit…

A ce niveau de la démonstration, on regrettera que la piste ait été moins explorée que l’énumération fastidieuse des thuriféraires du décor versaillais dont les emprunts par l’auteur sont parfois excessifs.

Un « parcours officiel », institué à partir de 1687, devait amener ses visiteurs à découvrir le fonctionnement de la Galerie de Versailles conçue comme une coupole dans laquelle le roi pantocrator occupe la place centrale, induisant un cheminement du centre vers la périphérie, parabole de l’idéal absolutiste de gouvernement.

Pourtant, l’analyse des guides de la Galerie fait finalement ressortir la perte quasi-immédiate de sens de l’encomiastique versaillaise, dès 1684. L’auteur aboutit à ce constat accablant : « Pas un guide qui reprenne le Mercure et sa seule explication légitime. On peut dire que pratiquement jamais la galerie de Versailles n’a été parcourue correctement, à l’exception de ceux, rares sans doute, qui l’ont fait Mercure en main » (p. 511).

Au delà des rivalités, l’auteur postule la non-adéquation entre la création et son fonctionnement : signe du génie de Le Brun, le décor de la galerie devait s’articuler avec le parcours quotidien du roi : les modifications survenues dans la distribution de la circulation dans la galerie en rendirent le dispositif caduc ».

Une quinzaine d’années après son achèvement, l’œuvre de Le Brun ne fonctionnait plus que comme décor » (p. 512). Au regard du simple spectateur, Le Brun avait créé une galerie impraticable, au fonctionnement radio-concentrique incompatible avec la simple logique du lieu (p. 513).

Quitte à décevoir les adeptes de la pensée mystique, l’auteur règle ensuite la question du parcours soi-disant initiatique des jardins de Versailles. On sait que cette lecture du jardin comme représentation du monde, issue de l’humanisme, a donné lieu à une abondante littérature. La thèse la plus sérieuse est celle d’Emanuela Kretzulesco-Quaranta, qui voit dans Le songe de Poliphile le schéma directeur de l’organisation des jardins.

Certes, l’influence de Poliphile est indéniable dans la culture française du XVIIe siècle et préside à l’organisation de bien des jardins. Mais tous les textes contemporains qui proposent des circuits plus ou moins officiels en infirment l’hypothèse, ignorant totalement mythe solaire ou quête de Poliphile.

Leur lecture a convaincu l’auteur que « le parcours du roi n’est pas une initiation, et le jardin de Versailles n’est pas un jardin des mystères. C’est un jardin à la française et le roi en use très exactement comme tel (p. 527).

Quintessence de l’organisation baroque de l’espace, sa déambulation est essentiellement motivée par le plaisir de découvrir des perspectives sans celle nouvelles.

La thématique apollinienne comme métaphore du pouvoir louis-quatorzien apparaît également dans la construction de Marly (1679-1684) par Jules Hardouin-Mansart. Mais le programme de cette résidence de plaisir était bien plus culturel que politique (p. 538).

De même, le projet de construction d’un grand pavillon d’apollon à Versailles par Nicodème Tessin en 1712 se voulait d’abord un hommage aux réalisations intellectuelles et artistiques du règne et non plus une expression du pouvoir du prince (p. 545).

En somme, la dernière partie du règne louis-quatorzien illustre la « faillite de l’entreprise de la Petite Académie et des créateurs du Versailles de Louis XIV » (p. 546).

En fait, au moment où la mode des coloristes flamands et vénitiens (Rubens, Titien) l’emporte peu à peu sur le dessin (Poussin), les décors relevaient d’une conception vieillissante de la peinture. Au tournant du siècle, la peinture allégorique, œuvre d’imagination et de virtuosité, est désormais frappée d’un implacable discrédit (p. 549) : les tableaux de la galerie des glaces sont devenus ennuyeux et les guides de Versailles les laissent dans l’oubli.

Versailles constitue donc bien le point d’achèvement de l’encomiastique louis-quatorzienne : le même récitatif héroïque et triomphal se retrouve dans les autres œuvres proclamatives : statue de Louis XIV de la place des Victoires à Paris (1686), ballet des travaux d’Hercule dansé au collège Louis-Le-Grand (1686), actions de grâces pour la guérison du roi en 1687, l’année de la fistule, gravure par Coysevox de la statue de Louis XIV placée dans la cour de l’hôtel de ville de Paris (1689). Le credo monarchique perd ensuite de sa pertinence et ne réapparaît plus que dans le décor des funérailles en 1715.

En conclusion, l’auteur reprend la théorie du désenchantement du monde de Michel Foucault et son analyse de l’évolution fondamentale du processus cognitif en Occident avec les mutations de la modernité (p. 550).

La manière même de penser le Politique en modifie la représentation symbolique. Au savoir fondé sur la ressemblance et l’analogie (d’où le succès de la représentation métaphorique, des portraits à identification) succède la nouvelle rationalité de Descartes, Galilée, Locke, Newton. Dorénavant, la critique cartésienne « exclut la ressemblance comme expérience fondamentale et forme première du savoir », une mise en ordre qui amène à penser le monde » non comme un système d’analogies, mais selon le principe d’une mécanique ». Cette révolution intellectuelle aurait alors appelé la « fin des mythologies royales » (p. 558).

La nouvelle rationalité condamnait les pratiques astrologiques ainsi que toute spéculation sur l’analogie entre le roi et le soleil ; naturellement, tout le système de représentation louis-quatorzien s’en trouvait affecté et la thématique apollinienne vidée de son sens.

Lieu et moment de la crise, Versailles propose alors une image fantasmée de l’absolutisme à travers les représentations du visage, du corps de Louis XIV, quintessence de l’autorité, de l’ordre, de la souveraineté.

Pascal produit la plus radicale critique de ce fantasme, distinguant l’homme et le portrait de roi qui seul fait le roi. Mais si Dieu autorise cet appareil de la puissance pour mieux abuser le peuple, la posture intellectuelle impose de ne pas s’en laisser accroire (p. 568). La crise de la conscience européenne et l’avènement de la pensée rationnelle condamnent définitivement l’exercice de la représentation symbolique du pouvoir…

Au total, un travail universitaire totalement neuf sur l’iconographie versaillaise, dont l’étude de la Galerie des Glaces occupe la place principale : incontestablement une référenceobligée avant toute visite de Versailles.

L’auteur évolue avec aisance dans l’historique des différentes constructions de l’espace versaillais, des jardins aux bâtiments ; sa verve descriptive de l’iconographie symbolique, parfois très longuement empruntée aux textes des observateurs du temps (la description de la Galerie des Glaces puise abondamment dans l’œuvre de Charpentier, publiée en 1684), et ses appréciations artistiques marquent un penchant prononcé pour l’histoire de l’art : on en regrettera parfois la gratuité des descriptions et l’absence de charge démonstrative. Les développements sont souvent longs et superfétatoires ; les nombreux emprunts aux textes des contemporains, mal dégagés des propos de l’auteur ne permettent pas toujours d’en clarifier le propos.

Mais cette passion descriptive est servie par une abondante illustration (184 planches) dans laquelle on peut puiser d’inépuisables travaux en classe. Autre leçon, primordiale, de l’ouvrage, dont les manuels scolaires feraient bien de s’inspirer : il y a loin de l’affirmation triomphale de l’absolutisme et des modalités de sa réception : le XVIIe siècle a vu grandir l’esprit de résistance et l’exercice de la raison. L’étude des pouvoirs a plus de chances d’offrir des représentations caduques si elle n’est tempérée par les apports, de plus en plus nombreux ces dernières années, d’une histoire culturelle en plein renouvellement (cf. les travaux sur le livre et l’imprimé autour de Roger Chartier et H.-J. Martin).