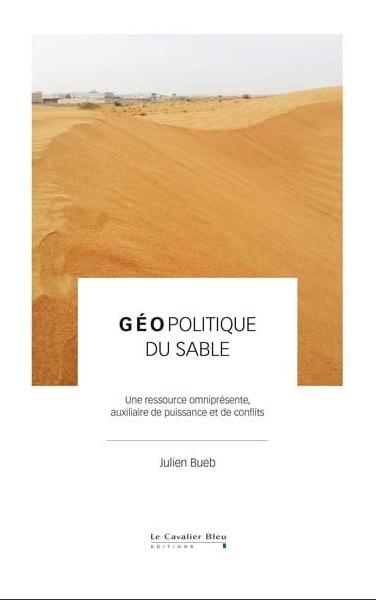

Il est présent partout dans notre quotidien : maison, téléphone portable ou encore ballast routier sans qu’on en ait toujours conscience. C’est également un élément social puisque les plages disent beaucoup d’une société. Bref, vous l’aurez compris, Julien Bueb entraine le lecteur à découvrir et mieux comprendre l’importance du sable. Il serait la deuxième ressource extraite et commercialisée après l’eau.

Comment le sable est devenu une ressource rare

L’auteur définit d’abord le sable à travers sa nature, sa forme et sa granulométrie. Le premier usage du sable, et de loin, est à destination de la construction et des infrastructures. Il faut par exemple 30 000 tonnes pour un seul kilomètre d’autoroute ! Etant donné sa nature minérale variée, le sable peut contenir des minéraux stratégiques comme le silicium ou le thorium. La variété la plus abondante est le sable éolien mais c’est le moins exploitable. Depuis 2003, la Chine absorbe tous les trois ans autant de sable que les Etats-Unis au XXème siècle. Le sable a ce paradoxe d’être à la fois une ressource abondante et limitée. La compétition pour son accaparement s’intensifie.

Un grain de sable dans les rouages géobiophysiques et sociaux

Le sable est exploité de trois manières : prélèvement dans les lits des rivières, sur terre dans d’anciens bassins sédimentaires ou encore en mer. Par ailleurs, l’affaissement des plages et plus largement l’érosion littorale sont amplifiés par le changement climatique. Les infrastructures liées au tourisme sont particulièrement vulnérables à l’extraction de sable. Le Maroc a développé son offre touristique mais il l’a fait en prélevant du sable de ses côtes qui sont pourtant un élément de son attrait touristique. Julien Bueb développe le cas du Cap-Vert car, sous un visage paradisiaque, on constate qu’en fait des femmes périssent en puisant le sable.

Le sable, un auxiliaire géopolitique

Si le sable est utilisé pour se positionner sur l’échiquier géopolitique, il n’a jamais déclenché un conflit ouvert. Le sable peut être exploité pour mettre une pression sur le voisin comme le montre le cas de la Chine dans ses rapports avec Taïwan. Le contrôle chinois s’exerce par la poldérisation des récifs afin de les transformer en postes avancés, doté de bases aériennes ou navales. Entre Taïwan et la mer de Chine méridionale, la Chine joue sur les deux tableaux : elle grignote le sable de ses voisins et poldérise. Singapour dépend du sable car son territoire a augmenté de 26 % depuis 1965. Le sable peut servir à ériger un mur comme le montre le cas du Maroc. L’auteur s’arrête ensuite sur les Maldives. Sa politique illustre une stratégie socio-économique basée sur le sable, quitte à participer à la montée des eaux qui pourrait faire disparaitre à moyen terme ces îles.

L’avenir du sable, miroir de celui de l’humanité

Trois trajectoires de la consommation de sable semblent se dessiner. La première nous conduit dans le mur, la seconde imagine un avenir fait d’un capitalisme vert et la dernière, plus équilibrée, envisage une autre manière d’habiter la Terre. L’importance des ressources en sable au Groenland est restée méconnue jusqu’à récemment. L’avenir du marché du sable se précise donc comme pour les autres ressources : une hausse des prix, des tensions croissantes et une réorganisation nécessaire de la filière. L’usage du sable peut être substitué par plusieurs solutions organiques. De nombreuses limites se posent encore au recyclage du sable. Les bas prix des matières premières de la décennie 1980 ont pu conduire à oublier la tangibilité physique de notre voracité en matières premières, dont le sable.

En conclusion, Julien Bueb souligne que l’économie contemporaine repose sur une exploitation non soutenable des ressources. Mêler géopolitique du sable et des récits conduit à s’interroger sur l’extractivisme. Cet ouvrage éclaire donc de façon convaincante cette ressource qu’est le sable, si utilisé et pourtant parfois si oublié.