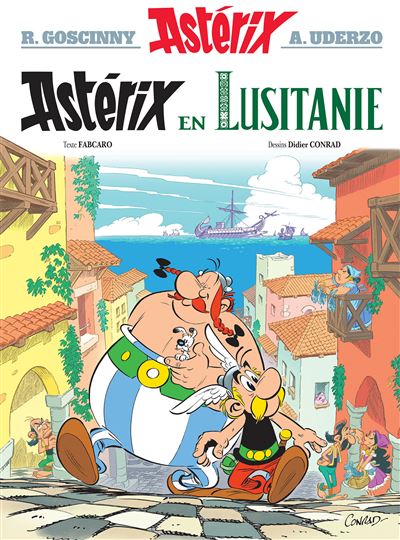

Le dernier album d’Astérix, Astérix en Lusitanie, vient de paraître aux éditions Albert René. Le scénario est signé Fabcaro et le dessin réalisé par Didier Convard, dans la continuité du style « goscinnien » et « uderzien » qui a fait le succès de la série. L’histoire suit Astérix, Obélix et Idéfix dans une aventure en Lusitanie, mêlant enquête, humour et découverte culturelle, alors qu’ils viennent en aide à un petit producteur de garum accusé à tort.

Cet album peut constituer, pour les enseignants d’histoire-géographie et d’EMC ainsi que pour les parents qui veulent transmettre cet « héritage », un support riche et ludique. Il peut servir à traiter des notions historiques, comme la figure de Viriate et la résistance des peuples face à la domination romaine, des aspects économiques liés au commerce romain avec les cités comme Olissipo (Lisbonne) ainsi que des problématiques contemporaines telles que la mondialisation et le développement durable.

Certes, cet album est déjà critiqué par certains pour son classicisme, tandis que d’autres y voient un énième ouvrage à visée commerciale. Certains regrettent également que le pirate Baba ait perdu son accent africain, y percevant la trace d’un supposé « wokisme » dans la société actuelle, ou que sais-je encore ? (pour ma part, je dois avouer que je déteste les aplats de violet en arrière-plan).

Cela n’enlève rien à la richesse culturelle et humoristique de l’album, qui favorise l’ouverture à la diversité et l’esprit critique des élèves, tout en préservant le plaisir de lecture propre à la série Astérix.

Un voyage en Lusitanie romaine

L’album se déroule en Lusitanie, territoire correspondant aujourd’hui en grande partie au Portugal, que les Gaulois visitent pour la première fois. Boulquiès, un ancien esclave lusitanien déjà aperçu dans Le Domaine des Dieux, vient solliciter l’aide des Gaulois pour sauver un proche victime d’une accusation injuste. Nos deux héros, accompagnés de leur fidèle compagnon Idéfix, embarquent alors pour la Lusitanie. Sur place, ils découvrent un pays sous emprise romaine, mais riche en culture et traditions lusitaniennes. L’intrigue mêle enquête et aventure : il s’agit de prouver l’innocence de Mavubès, un petit producteur de garum accusé d’avoir empoisonné César, et de déjouer un complot fomenté par le gouverneur Pluvalus et son cousin Crésus Lupus, dont les traits s’inspirent de Silvio Berlusconi, qui tente de prendre le contrôle de la production de garum en Lusitanie.

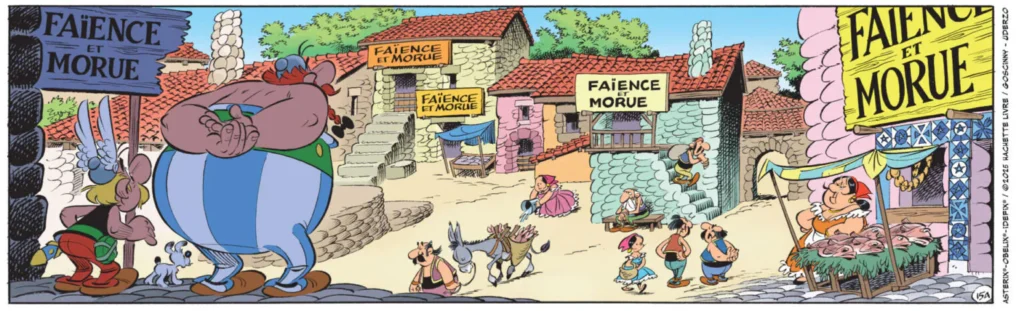

Les auteurs nous proposent une immersion dans la culture lusitanienne : les Gaulois découvrent la saudade portugaise (mélancolie), les ruelles pavées typiques, l’artisanat (faïence, taille de pierre…), le Fado qu’Obélix a l’erreur de danser comme un flamenco espagnol, et même l’ancêtre du célèbre tram jaune lisboète.

Cet album, dessiné par Didier Convard et scénarisé par Fabcaro, s’inscrit dans la lignée « goscinnienne » et « uderzienne » : des dessins ronds, fidèles aux traits des deux maîtres, et une histoire traditionnelle où Astérix, Obélix et Idéfix voyagent, soutiennent un peuple opprimé (« les ennemis de nos ennemis sont nos amis ») et terminent par un banquet pour fêter leur retour en Armorique. Le ton est léger, les dessins expressifs renforcent les situations cocasses et les bons mots.

Astérix en Lusitanie.©Éditions Albert René

En histoire : la figure du héros et la construction du récit national

Chaque nation, au fil de son histoire, a construit son propre récit national, mettant en avant des figures historiques emblématiques. Dans cet album apparaît une figure de l’histoire portugaise : le guerrier Viriate.

Viriate était un chef guerrier lusitanien du IIᵉ siècle av. J.-C., célèbre pour sa résistance contre l’expansion romaine en Lusitanie, région correspondant aujourd’hui au Portugal central et à l’ouest de l’Espagne. Issu d’un milieu modeste, il devint le leader des Lusitaniens et organisa une guérilla efficace contre les légions romaines, infligeant plusieurs défaites grâce à sa connaissance du terrain et à ses alliances tribales.

Malgré ses succès militaires, Rome parvint à le neutraliser par la ruse. En 139 av. J.-C., Viriate fut trahi et assassiné par trois de ses compagnons corrompus par les Romains. Sa mort mit fin à la résistance organisée des Lusitaniens, mais il demeure un symbole de courage et de défense de la liberté. Aujourd’hui, il est célébré comme héros national au Portugal, représentant la lutte d’un petit peuple face à un empire puissant. Les historiens rappellent toutefois que les récits antiques mêlent souvent faits réels et légendes, faisant de Viriate à la fois une figure historique et un symbole mythique. A noter, que c’est Jules César qui vint à bout des Lusitaniens en 60 avant J.-C … il en fera de même en Gaule dix ans plus tard !

Astérix en Lusitanie.©Éditions Albert René

A noter que la figure d’Astérix contribue à notre propre récit national : le Gaulois résistant à l’envahisseur reflète l’image véhiculée par Ernest Lavisse à la fin du XIXᵉ siècle. Astérix trouve même sa place dans la très récente Nouvelle Histoire de la France dirigée par Éric Anceau, dans un article de Dominique Garcia (p.740).

Pour aller plus loin : Jaime Alvar et María Martín de Vidales, Historiographie d’un ennemi idéalisé. Viriate, modèle de vertu, Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, 2014, pp. 267-284, site Persée.fr

En histoire : le commerce romain : une première mondialisation ?

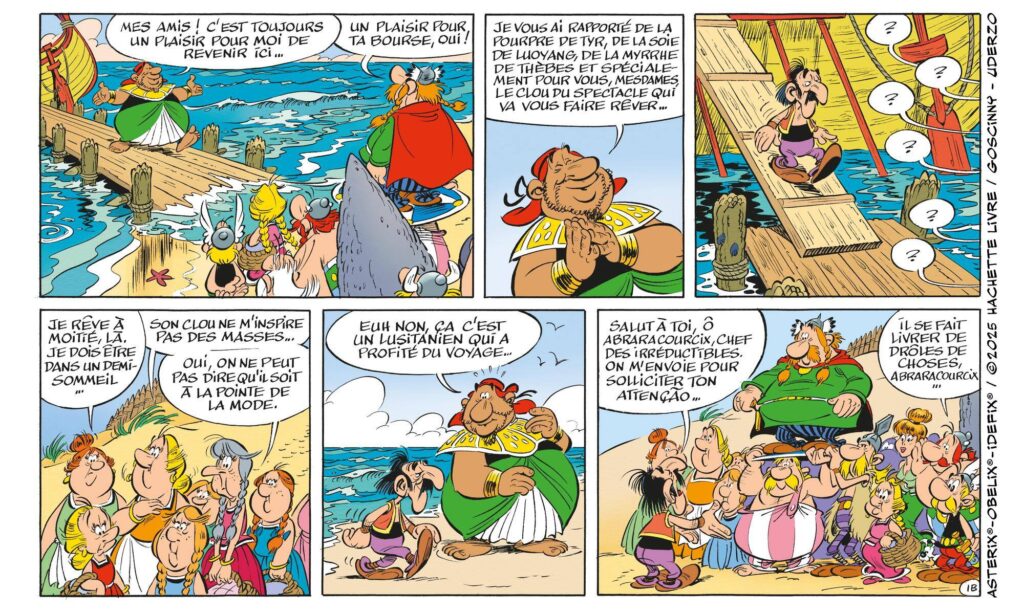

Dans cet album, le thème du commerce romain est omniprésent, incarné par le personnage récurrent Épidemaïs, marchand phénicien.

Autour du Ier siècle, Rome dispose déjà d’un vaste réseau commercial reliant les provinces méditerranéennes et au-delà. Ce commerce repose sur des routes pavées, des ports animés comme Gadès, Ostie, Puteoli ou Alexandrie et des navires capables de transporter des marchandises diverses. Les principales régions productrices et leurs exportations comprennent : l’Égypte avec le blé, le papyrus, le lin et le verre ; l’Hispanie avec l’huile d’olive, le garum et la céramique ; l’Italie avec le vin, la céramique sigillée et l’huile d’olive ; l’Afrique du Nord avec la céramique et l’huile d’olive ; la Provence avec la céramique sigillée et la vaisselle fine ; l’Asie Mineure et l’Égée avec la céramique, les textiles et les vins ; ainsi que l’Inde et la Chine avec les épices, la soie et les pierres précieuses.

Astérix en Lusitanie.©Éditions Albert René

Mais attention, s’il existe une réelle dynamique économique et commerciale grâce à l’unification progressive de la Méditerranée sous l’autorité romaine, « c’est cependant une mondialisation très différente de celle qui s’est construite à partir du XIXe siècle, dans la mesure où les différents systèmes économiques régionaux sont beaucoup moins interdépendants et où ce processus se limite, de fait, à une toute petite partie de la planète » (Fiche 33 « La dynamique économique et commerciale : une mondialisation romaine ? » – Petit Atlas historique – L’Antiquité romaine, Yannick Clavé et Eric Teyssier, Armand Colin, 2024).

La Lusitanie, province romaine de l’ouest de la péninsule Ibérique, occupait une position stratégique. Dans cet album, l’histoire se déroule à Olisipo (Lisbonne), qui faisait partie de la nouvelle province de Lusitanie nouvellement conquise. Elle demeurait très autonome vis-à-vis du gouvernement basé à Augusta Emerita (Mérida), contrairement aux autres localités. Augusta Emerita était un centre administratif et économique important.

Astérix en Lusitanie met particulièrement en valeur les amphores lusitaniennes utilisées pour transporter produits et garum. Les amphores de type Dressel 14b transportaient sauces et salaisons de poisson vers Rome et Ostie, et les régions de la vallée du Tage et du Sado concentraient leur production sur des sites comme Porto dos Cacos et Alcácer do Sal. Ces amphores étaient adaptées au transport de gros poissons comme le thon. L’archéologie, par l’étude des amphores retrouvées dans les fonds marins, apporte de précieux éléments sur ces échanges, même si beaucoup reste à découvrir.

Pour aller plus loin : Robert Étienne et Françoise Mayet, La place de la Lusitanie dans le commerce méditerranéen, Conimbriga XXXII-XXXIII (1993-1994), pp. 201-218

En géographie et EMC : mondialisation et développement durable

Pour éviter tout anachronisme, il faut donc considérer cet album comme un reflet de la mondialisation actuelle et non de l’époque romaine. Fabcaro, de manière légère et ponctuelle, souligne certains aspects qui ne sont pas sans rappeler la structure du dernier atlas de la mondialisation de Laurent Carroué : 1- La mondialisation : un système géohistorique, géoéconomique, géopolitique et géostratégique ; 2- Le nouveau système productif mondial ; 3- Les territoires dans la mondialisation ; 4- Les enjeux d’avenir en débat.

- La mondialisation contemporaine a profondément transformé l’agriculture, affectant les structures agricoles, l’environnement et l’économie. Les petites exploitations disparaissent au profit de productions standardisées, contrôlées par de grandes entreprises agro-industrielles, souvent étrangères, qui imposent leurs normes et marginalisent les petits producteurs. Dans cet album, certaines multinationales figurent même au CAC XL … le Cercle des As du Commerce !

- La circulation mondiale des produits agricoles et les circuits d’échanges internationaux renforcent cette dynamique : les denrées voyagent à l’échelle planétaire, favorisant les exportations de masse mais rendant les économies locales dépendantes des marchés mondiaux.

- Les impacts environnementaux s’accentuent, notamment la pollution amplifiée par le transport et l’intensification de la production. Face à ces enjeux, le commerce équitable, l’agriculture biologique et les modèles paysans offrent des alternatives durables, plus résilientes et respectueuses de l’environnement.

Pour aller plus loin : Laurent Carroué, Atlas de la mondialisation, Autrement, 2025

Un album plaisant, qui peut servir de porte d’entrée ou de support pour aborder certains thèmes liés à nos disciplines, en histoire, en géographie comme en EMC. Il permet de conjuguer plaisir de lecture et réflexion sur des sujets variés, de la résistance des peuples à la mondialisation contemporaine. Que ce soit comme support pédagogique ou simplement pour enrichir les CDI, il offre aux élèves l’occasion de découvrir un univers amusant tout en développant leur curiosité intellectuelle et leur esprit critique.