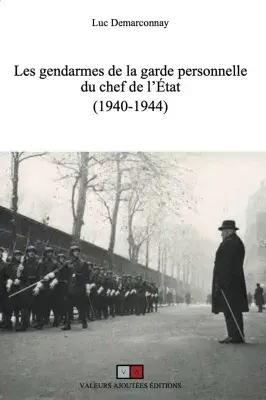

Sous l’Occupation, dans le cadre de l’État français et de la dictature de Vichy, une unité d’élite de la gendarmerie, incluant un peloton d’escorte motocycliste et une Musique, la Garde personnelle du chef de l’État , avait pour mission de veiller jour et nuit sur la personne du maréchal Pétain, à Vichy et au cours de ses nombreux déplacements. Cette formation unique, née de la défaite, « mais portée par l’obsession du prestige » n’avait pas encore fait l’objet d’une étude historique fondée sur l’analyse des sources primaires.

Historien de la gendarmerie, spécialiste de l’histoire de la gendarmerie sous l’Occupation, s’inscrivant dans le cadre d’une historiographie renouvelée, Luc DemarconnayLuc Demarconnay est aujourd’hui chef de la section correspondances de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale. En 2022, il a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Commander une force de l’Ordre sous l’Occupation : la direction de la Gendarmerie en France de 1940 à 1944., propose avec cet ouvrage une étude rigoureuse de cette unité d’élite, fondée sur des archives inédites. Il démontre qu’elle « incarne à la fois l’héritage de la tradition militaire et l’instrumentalisation politique d’un régime autoritaire ». La mission de ces gendarmes dépassait largement la simple protection, « derrière ses uniformes impeccables, cette garde, à l’image du régime qu’elle sert, oscille entre prestige, propagande et compromis moral » Elle est le bras armé qui protège le maréchal, mais elle est aussi un outil de communication au service de la Révolution nationale. Il propose une approche politique, sociale et culturelle de cette unité.

L’ouvrage est structurée en quatre parties de deux ou trois chapitres chacune, qui correspondent à quatre angles d’étude : la structure de l’unité et son évolution de 1940 à 1944 ; les gardes eux-mêmes : leur formation, leurs missions et leur équipement ; leur condition de vie et l’impact de la Révolution nationale sur celles-ci ; la Musique de la Garde personnelle. Repères chronologiques, index, sources et bibliographie, ainsi qu’une cinquantaine de photographies issues des archives, complètent le texte. Plus de 400 notes infrapaginales indiquent en permanence les sources primaires et bibliographiques.

Une unité aux effectifs croissants, au service du maréchal et de la Révolution nationale

Suite à la défaite de 1940, la Garde républicaine mobile est démilitarisée. Placée sous l’autorité du préfet de police de Paris, elle devient la Garde de Paris et ses missions ne relèvent plus que de l’ordre public. Il faut donc créer une nouvelle unité chargée de la sécurité du chef de l’État, qui permettra de sauver une partie des effectifs de la Garde républicaine, et plus globalement de la gendarmerie, menacée de disparition par l’occupant, et dont l’existence légitimera un régime prétendument souverain. La gendarmerie inquiète les Allemands « qui la perçoivent comme une force militaire structurée, donc potentiellement hostile ». Mais la dissoudre serait se priver d’une force de maintien de l’ordre public, d’autant plus que Vichy va vite s’engager dans la voie de la collaboration.

Créée en octobre 1940, la Garde personnelle du chef de l’État est chargée de protéger le maréchal Pétain, mais aussi d’affirmer la souveraineté du régime tout en n’éveillant pas l’intérêt de l’occupant. Les gendarmes devront « incarner les heures glorieuses de la France pour faire oublier l’occupation du territoire, la déroute militaire et le régime politique qui y a conduit ». Son effectif initial est fixé à 190 hommes, répartis entre quatre pelotons à pied et un peloton motocycliste. L’armement est limité au pistolet et au mousqueton. Elle est conçue comme un corps d’élite : une taille minimale de 1m 75 (c’est beaucoup à cette époque) et la possession de la Croix de guerre sont exigées. Les effectifs s’étoffent au cours des années jusqu’à atteindre 634 hommes au printemps 1944. Elle est alors une Légion, structurée sur le modèle des unités militaires. Si sa fidélité à Pétain a été permanente et absolue, la fréquentation dans les archives de beaucoup de correspondances, permet à l’auteur d’affirmer que « loin d’être monolithique, l’unité est traversée par des sentiments ambivalents. Si l’idéal patriotique est constamment mis en avant, une certaine hostilité envers l’occupant allemand transparaît dans les conversations ». La loyauté au maréchal s’explique par « un profond sens du devoir et de l’obéissance hiérarchique », par une adhésion culturelle aux valeurs de la Révolution nationale, et aussi par le fait que cette unité offre à ses membres « un havre de sécurité dans un pays en crise ».

Le 20 août 1944, conformément aux ordres reçus, les gendarmes de la Garde personnelle n’opposent aucune résistance aux militaires allemands qui pénètrent de force dans l’hôtel du Parc où réside Pétain. Avant de partir pour Belfort puis Sigmaringen, Pétain passe en revue sa Garde personnelle et salue la foule. Les motards de l’unité motocycliste l’escortent dans son voyage. Quelques gendarmes peu nombreux avaient déjà gagné les maquis, mais c’est après le 20 août que les désertions se multiplient. Les maquis apprécient l’apport de ces militaires, d’autant plus qu’ils arrivent avec leur matériel.

Le 9 septembre, le GPRF dissout la Garde personnelle, alors forte de 419 hommes. Officiers et sous-officiers sont réaffectés en gendarmerie départementale sans être inquiétés par l’épuration. Les musiciens rejoignent la Garde républicaine de Paris reconstituée. Le colonel Barré, chef de l’unité, est arrêté par les FFI le 11 septembre 1944, accusé de non remise de documents politiques appartenant à Pétain, et donc d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, et emprisonné. Libéré le 23 février 1945, il bénéficie d’un non-lieu peu après, et est mis à la retraite d’office.

Une élite triée sur le volet

« En représentation permanente, les gardes doivent être irréprochables, ce qui suppose des qualités physiques et une discipline sans faille. » La sélection repose sur trois critères fondamentaux : l’apparence physique, les états de service et la moralité. Il faut être jeune (moyenne d’âge : 31 ans), grand (il fallut abaisser la taille minimale à 1m 70), en bonne santé (sélection médicale exigeante), discipliné, fidèle et irréprochable, tant sur le plan militaire que « moral » : la Garde n’admet ni les Juifs, ni les communistes, ni les francs-maçons, ni les étrangers. Les autorités hiérarchiques les surveillent étroitement, recourant si nécessaire à des filatures et à des contrôles de correspondance.

Tous les gendarmes membres de la Garde ne sont pas volontaires, nombreux sont les affectés d’office. Le profil des candidats évolue au fil du temps : avec la dissolution de l’armée d’Armistice à la fin de l’année 1942, de nombreux militaires se tournent vers la gendarmerie où ils sont volontiers accueillis car ils auraient pu aller grossir les rangs de la Résistance ; d’autre part avec l’instauration du STO (lois de septembre 1942 et surtout février 1943), la gendarmerie est perçue comme un refuge qui permet d’y échapper.

La Garde « constitue un outil de propagande et un vecteur de la Révolution nationale. » Elle est mobilisée pour les commémorations patriotiques, comme le 14 juillet et le 11 novembre, qui sont interdites en zone occupée. Elle apparaît en grande tenue de gala lors des cérémonies diplomatiques qui assurent le prestige du régime : « elle participe au travail de mise en scène permanente du pouvoir ». Le serment de fidélité que doivent prêter les gardes marque une allégeance totale : « Je fais le don de ma personne au maréchal Pétain comme il a fait don de la sienne à la France. Je m’engage à servir avec discipline et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre ».

Les gardes : formation, missions et équipement

« La formation du personnel est une priorité du commandement. Elle contribue à donner un savoir-faire et un savoir-être, permettant l’apprentissage de la discipline. » La formation est tournée vers l’instruction militaire (en particulier apprendre à défiler et manœuvrer au pas cadencé et en « ordre serré »), le sport (marche, endurance, développement de l’esprit de groupe), la morale (patriotisme, culte du chef, obéissance sans réserve). L’obéissance est due à Pétain en tant que chef militaire, mais également en tant que père, ce qu’il veut être pour ses hommes. Il est plus surprenant de voir l’importance accordée à l’apprentissage des techniques de combat. La formation varie selon qu’elle s’adresse à d’anciens gendarmes, à d’anciens militaires ou à d’anciens civils. Des épreuves écrites sanctionnent la fin de la formation, et vient ensuite la cérémonie solennelle de prestation de serment.

La mission première de la Garde est la protection des lieux officiels du pouvoir, à Vichy et dans les résidences de Pétain, qui varient au gré de ses humeurs et des saisons. L’hôtel du Parc est un lieu stratégique sous haute surveillance, qui nécessite la présence permanente de plusieurs dizaines de gardes. L’épouse du maréchal réside dans un hôtel proche qui doit être surveillé. A 800 m de l’hôtel du Parc, le pavillon Sévigné accueille des services administratifs et des réceptions officielles. Les déplacements du maréchal qui réside parfois en 1941 au château de Bost à Bellerive-sur-Allier, puis en été à partir de 1942 au château de Charmeil, à une dizaine de kilomètres de Vichy, imposent une logistique rigoureuse (une colonne de 150 hommes, armés et équipés, est mobilisée pour assurer sa protection).

Un peloton motocycliste est créé le 1er novembre 1940 et rattaché à la Garde. Il comprend alors un officier, cinq gradés et 38 gendarmes. Sa mission est d’assurer la sécurité des déplacements du maréchal ; il encadre les trajets, assure une présence dissuasive et le contrôle des routes, tout en remplissant un rôle de prestige et de communication. Les voyages sont nombreux et « s’inscrivent dans une stratégie de propagande visant à asseoir son image de père protecteur de la nation », puis à montrer sa compassion à l’égard des populations bombardées. Le peloton motocycliste précède et encadre le convoi officiel, mettant bien en évidence la voiture du maréchal, « en incarnant la discipline et la force, il contribue à la diffusion du culte du Chef, renforçant l’image d’un Pétain proche du peuple ». Les motos doivent être puissantes, maniables à faible allure, capables d’accélération rapide en cas d’alerte. Le peloton est équipe de neuf motos avec side-car et de 68 motos, des 750 cm3 fabriquées par Gnôme et Rhône.

L’étude des tenues vestimentaires montre leur normalisation progressive vers une tenue qui devient elle aussi « un élément de propagande, un symbole de discipline et d’ordre, destiné à incarner la renaissance de l’État français ». La Garde reçoit un insigne et une devise « Toujours fidèle ». Elle dispose de son propre armement, « qui constitue un véritable arsenal au regard du pistolet et aux neuf cartouches autorisées par les Allemands ». Le commandement s’efforce de dissimuler l’importance de l’armement et constitue plusieurs dépôts clandestins ; mais l’auteur ne peut déterminer qui en a été l’instigateur, ni qu’elle en était la destination.

Les gardes : la vie quotidienne

Les conditions de vie sont précaires, mais elles sont meilleures que celles de la moyenne de la population sous l’Occupation. Dans les premiers mois les compagnies sont dispersées dans Vichy, dans des logements mal chauffés. A partir de 1942, la Garde dispose de trois cantonnements, où ils doivent cohabiter avec des civils Les rations alimentaires sont « un luxe comparé à la population civile », et meilleures que celles des gendarmes départementaux. Il leur faut néanmoins recourir au jardinage, et au système « D », qui sort parfois de la légalité !

Pétain porte la plus grande attention à la famille ! Le garde est le plus souvent marié avec un enfant. Un secours pécuniaire encourage les naissances, et elles augmentent. Les aléas de la vie des gendarmes et de leurs familles font l’objet d’une attention particulière, qui renforce l’adhésion des bénéficiaires à Pétain. « L’ordre moral dans le cadre de la Révolution nationale encadre le couple de façon très stricte. L’abandon du foyer et l’adultère sont sévèrement pénalisés (…) La vie privée est donc une donnée toute relative pour les gendarmes de la Garde. »

Musique et représentation du pouvoir

La Musique de la Garde républicaine est rattachée à la Garde personnelle du chef de l’État. Elle se fixe à Chamalières, près de Clermont-Ferrand ; puis quand les familles des instrumentistes arrivent, elles se répartissent entre Clermont-Ferrand, Royat et Chamalières. Les répétitions imposent donc de nombreux déplacements à vélo. Elle compte 83 musiciens et est dirigée par le flutiste et chef d’escadron Pierre Dupont. Il n’est pas rare que Pétain intervienne auprès de lui pour la programmation musicale.

« Le maréchal Pétain utilise la Musique comme un outil de communication à part entière (…) De la même façon qu’il utilise les gardes pour assurer sa protection et parer son État d’une aura militaire rassurante pour l’avenir du pays, le maréchal Pétain use de la Musique de sa Garde personnelle comme une vitrine de l’État français. »

Pour distraire et flatter le patriotisme, les autorités de Vichy offrent de nombreux spectacles, des concerts gratuits chaque dimanche après-midi. Les marches militaires voudraient redorer le blason de l’armée, mais il n’y a plus d’armée depuis la fin de 1942. Plus de 60 concerts sont diffusés par la radio d’État, installée à Vichy. La Musique de la Garde participe aux déplacements officiels. Les archives ne fournissent aucun élément qui permette de savoir si les musiciens ont conscience de cette instrumentalisation, alors qu’en ce qui concerne les gardes, on a des preuves de quelques états d’âme et même de résistance parfois. Rien ne permet non plus « de penser que les œuvres musicales transcrites et programmées soient imposées par de quelconques considérations idéologiques ».

« La Garde personnelle représente un moyen de préserver une composante militaire que l’occupant refuse à la gendarmerie », mais « rien ne permet d’affirmer que la Garde personnelle n’ait jamais eu pour vocation de constituer l’embryon d’une force armée destinée à reprendre la guerre . » Après la Libération, cette unité, par sa proximité avec un pouvoir honni, suscite méfiance et suspicion, à tel point qu’elle disparaît de la mémoire officielle.