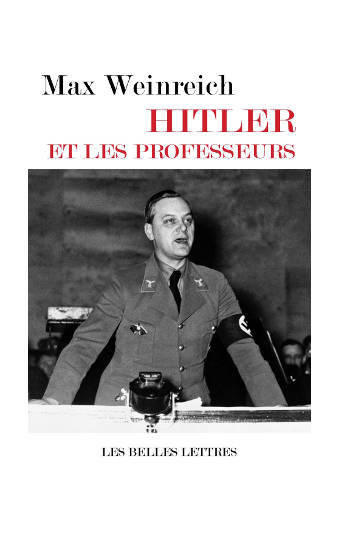

Le rôle des universitaires allemands dans les crimes commis contre le peuple juif

Traduit de l’anglais et du yiddish par Isabelle Rozenbaumas. Préface de Martin Gilbert. Avant-propos de Samuel Kassow.

Max Weinreich (1894-1969) est un linguiste de culture yiddish et allemande. Il fonde à Vilnius (alors polonaise), en 1925, le premier institut laïque consacré à la culture yiddish, baptisé YIVO (Institut pour la recherche juive). Séjournant à l’étranger lors de l’invasion de la Pologne, il trouve refuge aux États-Unis et y recrée le YIVO. Il s’emploie jusqu’à sa mort à faire revivre la culture yiddish, que les nazis ont à peu près éradiquée de son milieu polono-lituanien.Ce livre, écrit en yiddish en 1945-46 et aussitôt traduit en anglais, a été réédité dans cette langue en 1999 avec une préface de Martin Gilbert, reprise ici.

L’ouvrage porte sur le traitement théorique et pratique de la « question juive » par les universitaires allemands à l’époque nazie. Il a subi, jusqu’à cette redécouverte de 1999, un purgatoire qui mérite explication. C’est sans doute avant tout l’effet d’une vision du nazisme exagérément sociologique et atomisée, hégémonique depuis les années 1960, qui faisait bon marché de son fonctionnement d’ensemble. Abordant tardivement (surtout à partir de 1980) l’étude de l’attitude des savants allemands et de leurs travaux entre 1933 et 1945, la recherche avait mis au jour la nazification de pans entiers de l’université et la contribution d’un grand nombre de ses maîtres aux besognes criminelles, tant en les bardant de justifications théoriques qu’en participant de diverses façons. Un exemple entre cent : Josef Mengele, le médecin d’Auschwitz qui se plaisait à disséquer les gens après les avoir fait mourir,à moins qu’il ne les soumît de leur vivant à toutes sortes d’expérimentations, n’avait certes jamais été oublié; mais la dimension universitaire du crime restait occultée. Peu de gens savaient que Mengele était l’assistant et le pourvoyeur (tant en matériaux d’expérimentation que de données) d’un mandarin nommé Otmar von Verschuer (1896-1969). Ce spécialiste de génétique, mondialement et honorablement célèbre avant le nazisme, avait été complètement satellisé par lui, avant de « rebondir » dans les années 50. Son passé nazi avait été redécouvert, en particulier, par Ute Deichmann dans son livre Biologistenunter Hitler : Vertreibung, Karrieren, Forschung (Francfort/Main, Campus, 1992, tr. ang. Biologistsunder Hitler, Harvard University Press, 1996).

Non seulement tout cela était déjà dans Weinreich, mais les avancées récentes de la recherche souffrent encore d’un excès de cloisonnement, en sorte que ce livre reste à bien des égards pionnier. Il sera utile notamment aux lecteurs de Raul Hilberg, dont les études fouillées sur les actes des bourreaux manquent singulièrement de lumières sur leurs pensées, leurs formations et leurs connexions dans le monde académique. Plus satisfaisante est à cet égard la somme récente de Saül Friedländer sur L’Allemagne nazie et les Juifs, qui cite Weinreich et le suit parfois de très près.

L’ouvrage donne de précieuses informations sur un certain nombre de personnalités, certaines connues par ailleurs, dont le passé nazi mérite d’être rappelé et scruté (Carl Schmitt, Eugen Fischer, Otmar vonVerschuer, Peter-Heinz Seraphim, Karl Alexander von Müller), d’autres qui se sont singularisées surtout par leur rôle sous le Troisième Reich : Walter Gross, Wilhelm Ziegler, Walter Frank, Wilhelm Grau, Gerhard Kittel et bien d’autres. Toutes ces indications enrichissent notre connaissance des dirigeants dans l’ombre desquels œuvraient ces personnes : Rosenberg, Hess, Frank, Streicher, Keitel, etc.

L’Europe des professeurs … Nazis

Une des originalités du livre est la dimension européenne de son approche : c’est dans tous les pays occupés ou satellisés que le Troisième Reich favorisait la création d’instituts adonnés à la « science raciale » : voilà de quoi compléter bien des ouvrages sur Vichy, trop exclusivement attentifs aux racines et aux connexions françaises des divers groupes antisémites de l’Hexagone.

L’ouvrage présente toutefois le défaut de sa qualité : dans son effort de synthèse, il manque lui-même parfois de nuances. On lit par endroits que « la science allemande » était devenue raciste, même si ailleurs on comprend qu’il ne s’agissait que de sa tendance dominante. Le dépit amoureux est évident, de la part d’un linguiste qui, avant la catastrophe, était fier d’un diplôme obtenu à Marbourg.

Sans ignorer les querelles de personnes et de chapelles (sur lesquelles d’autres s’étendent à l’excès), Weinreich décrit parfois l’antisémitisme nazi comme une conspiration bien orchestrée, et trop cohérente. C’est ainsi qu’il présente la Shoah (sans employer pour sa part de terme spécifique : il se contente de « crime », de « massacre » et d’« atrocités ») comme un projet arrêté avant l’attaque contre l’URSS du 22 juin 1941, et connu du monde savant. Il tire grand parti pour le démontrer d’un colloque organisé par Alfred Rosenberg à Francfort, du 26 au 28 mars 1941. Il l’appelle « conférence de Francfort » et en parle avec des accents qui évoquent parfois celle de Wannsee (dont il ne parle pas sous ce nom et qu’il évoque beaucoup plus brièvement, en la datant du 15 janvier 1942 au lieu du 20). Il lui consacre quatre chapitres (19 à 22) et y fait allusion dans beaucoup d’autres.

Wannsee avant Wannsee

S’il a raison d’en parler et si l’événement est trop oublié, il ne s’agit tout de même que d’une manifestation locale, boudée notamment par les dirigeants du parti et de l’Etat au-dessus du rang de Gauleiter, et d’un effort de Rosenberg pour se mettre lui-même en valeur, lors de l’inauguration d’un institut qu’il a fondé. Une autre information intéressante, donnée à cette occasion, est la fréquence des allusions faites par les orateurs à la fameuse prophétie de Hitler sur « la fin de la race juive en Europe » en cas de guerre mondiale, émise le 30 janvier 1939 : on a trop tendance à croire que Hitler lui-même se chargeait de rappeler ce propos et il est important de relever qu’il essaimait dans les discours des universitaires. Pour autant, ils n’étaient certes pas au courant, à cette date, de ce qui allait se passer, ne serait-ce que parce que le secret de « Barbarossa » était encore bien gardé.

La démarche de l’auteur est donc parfois entachée de finalisme. C’est encore le cas lorsqu’il évoque, à deux reprises, l’éloge de Hitler fait en 1924 par le grand physicien Philipp Lenard (1862-1947), prix Nobel 1905 et futur pourfendeur, après 1933, d’Einstein et de sa « science juive ». Il omet de relever que l’éloge englobe deux autres auteurs du putsch manqué de 1923, dont le général Ludendorff : la citation est donc impropre à démontrer la nazification et la conversion à un antisémitisme radical, à cette date, de l’esprit de Lenard.

L’université est censée, dans ces passages comme dans de nombreux autres, s’être convertie au nazisme avant le nazisme et l’avoir en quelque sorte co-inventé ; les passages ne manquent pas non plus où elle semble s’y être ralliée par opportunisme : il faudrait choisir ! Ou faire davantage de différences entre les personnes, les instituts, etc. Il manque surtout une réflexion sur la place de Hitler dans le processus. L’éblouissement que son éloquence et ses réussites procuraient à tant de lettrés n’est guère mentionné.

L’avant-propos de Samuel Kassow nous informe que Hannah Arendt m’avait, en 1946, précédé dans le présent exercice. Sa recension dans la revue Comentary, dont il serait intéressant de retrouver le texte intégral, ne débordait pas d’enthousiasme. A en croire Kassow, elle reprochait à Weinreich de trop mettre sur le même plan les plumitifs vulgaires et les grands savants. Il me semble justement que c’est là sa qualité première, car sur ce plan ils s’étaient mis eux-mêmes. Que diable allaient-ils faire dans cette galère ?

Tantôt louable, tantôt contestable comme ouvrage historique, ce livre est en revanche d’un intérêt constant en tant que document sur son époque. Il en dit long sur ce qui était connu au lendemain même de la guerre et sur la réaction immédiate d’un grand intellectuel juif devant l’ampleur des crimes nazis. Si soucieux de précision et d’exactitude documentaires qu’il soit, il ne s’engage pas dans la voie d’une compréhension fine de la catastrophe. Complètement étranger au sionisme et à l’idée d’un regroupement des rescapés en Palestine, il favorise indirectement cette démarche par le constat d’une coresponsabilité de la culture allemande dans le massacre, sans proposer la moindre explication de ce phénomène.

François Delpla