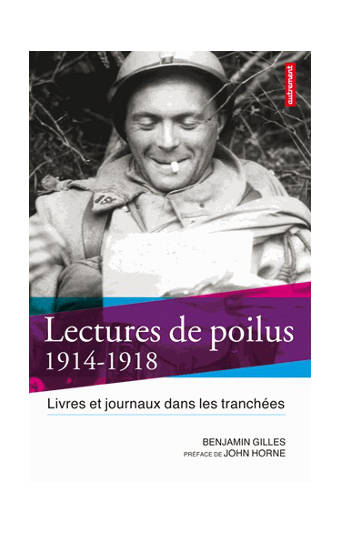

La Première Guerre mondiale au quotidien c’est la peur et c’est la mort, mais également l’inconfort permanent d’une attente indéfinie que seule la passion massive de la lecture permet d’absorber. Dans les tranchées et sous les obus, dans les abris comme au repos à l’arrière, lettres, journaux et livres sont partout. Dès que la guerre de positions fait régner sa loi, la lecture devient une activité omniprésente. Benjamin Gilles restitue l’environnement et la généalogie de cette surprenante passion pour les imprimés. Il souligne ainsi clairement à quel point elle représente une forme de continuité avec les habitudes du temps de paix. Car la France est déjà, avant 1914, une nation de lecteurs. La modernisation technique de la production d’imprimés et l’effort scolaire ont créé les conditions d’une consommation de masse de livres et de journaux.

Au front, la principale activité du combattant est l’attente. Le moyen le plus pratique pour la meubler est la lecture. Le lecteur d’aujourd’hui découvre avec étonnement à quel point la consommation d’imprimés a été massive dans les armées. C’est tout particulièrement le cas de la presse, qui bénéficie de mécanismes de distribution performants lui permettant d’irriguer le front jusqu’aux premières lignes. La diffusion moyenne des journaux calculée par l’auteur est d’un exemplaire pour trois soldats (surtout des quotidiens, mais curieusement fort peu les hebdomadaires). Le choix demeure large et pluraliste : à l’exception de rares publications pacifistes et antimilitaristes interdites (mais parfois acheminées sous le manteau), la presse nationale et régionale a pleinement droit de cité auprès des troupes. Les citoyens soldats continuent à lire les titres dont ils sont coutumiers dans la vie civile. Il est vrai que leur contenu est soumis au contrôle de l’État. En revanche, l’audience des journaux des tranchées demeure très circonscrite de par leur nature artisanale, tandis que le Bulletin des armées de la république, perçu comme le relais direct de la propagande du commandement, est un échec caractérisé malgré un effort de grande diffusion.

Les moyens de mesurer la lecture des livres sont plus complexes à établir. Alors que son approche de la lecture des journaux s’appuie principalement sur des données quantitatives issues des fonds de la surveillance militaire de la circulation des imprimés, l’auteur fonde essentiellement les enjeux de l’accès aux livres sur des sources d’ordre qualitatif, en invoquant notamment le témoignage des combattants. Certains constituent des bibliothèques personnelles ou mentionnent leurs lectures dans leur correspondance, donnant ainsi une idée de leurs goûts. Par ailleurs, des bibliothèques collectives se constituent, par le soin d’œuvres de guerre ou par la volonté des autorités militaires. Les catalogues de leurs fonds permettent de se faire une idée des lectures autorisées ou préconisées par le commandement. La politique de celui-ci est d’ailleurs complexe, et plus nuancée et évolutive qu’on ne l’aurait imaginé. Elle passe d’une posture d’indifférence et de laisser-faire à une volonté d’encadrement et d’incitation, dont les troubles de l’année 1917 constituent le tournant chronologique. L’écrit a dès lors pour mission de vivifier les forces de la nation combattante en approvisionnant les soldats en munitions morales.

L’aspect le plus aléatoire et le plus délicat à interpréter est celui de la perception des contenus et des motivations du désir de lecture. S’agissant des premiers, Benjamin Gilles nuance à bon escient bien des certitudes acquises concernant l’action de la propagande, la portée de la censure, le bourrage des crânes, et la présentation de la vie du front, moins déformée et déréalisée qu’on ne l’a longtemps proclamé (on peut relire notamment à ce sujet la belle monographie de Joëlle Beurier, Images et violence 1914-1918 – Quand le Miroir racontait la Grande Guerre, Nouveau monde éditions, 2007, étude évoquée en son temps par les Clionautes : http://www.clionautes.org/?p=1293). L’attitude des mobilisés envers la presse est complexe. Malgré bien des motifs d’irritation, ils restent friands de cet outil dont la fonction d’information et de sociabilité demeure incontournable. Surtout, les journaux répondent au besoin de chacun de situer sa participation individuelle dans le conflit pris dans sa globalité. D’ailleurs, même la critique du formatage des contenus fait sens en contribuant à forger l’identité collective des poilus, matrice du futur corps social des anciens combattants.

Si la lecture de la presse est imprégnée d’un fort coefficient d’oralité et constitue un sujet de conversation essentiel entre camarades, celle du livre ne se prête pas à une pratique collective. Activité du for privé moins facile à cerner vue la rareté des sources, ce loisir solitaire est d’autant plus opaque à interpréter. Benjamin Gilles parvient néanmoins à ébaucher des pistes convaincantes et à esquisser les profils différenciés des lecteurs aux armées. Si des intellectuels sans doute peu représentatifs de la majorité de leurs camarades (un Jules Isaac ou un Jean-Norton Cru) conservent des lectures pointues et exigeantes, la plupart des lecteurs en uniforme se contente des productions de la littérature populaire. On parcourt également, dans des proportions sensiblement moindres, des ouvrages professionnels, des écrits patriotiques et des textes classiques. D’une manière générale, lire représente une «démobilisation momentanée» selon l’heureuse expression de l’auteur. Facteur de résilience et de capacité à durer, la lecture permet aux poilus de se ressourcer dans une normalité civile temporairement abolie. Apaisante parenthèse dans la guerre, elle rappelle que la guerre n’est qu’une parenthèse.

Lire la guerre, lire en guerre, lire malgré la guerre. Ce sont trois chemins de compréhension nouveaux qui s’ouvrent ainsi grâce au défrichement minutieux et sensible effectué par Benjamin Gilles. Étonnant paradoxe de ce centenaire, sous le fracas de la Grande Guerre émerge un âge d’or inattendu pour le plus pacifique des loisirs : la lecture…