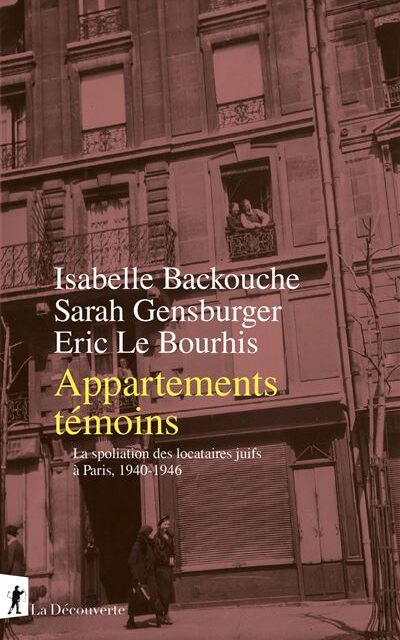

Sur la couverture de l’ouvrage, Israël et Hélène Malowanczyk posent à la fenêtre de leur logement, du 118 avenue Parmentier à Paris. Il est polonais, elle est française, ils sont juifs, ils y emménagent comme locataires en 1935 et y vivent avec leurs deux filles. Le couple est souriant. Le bonheur est rompu avec l’entrée en guerre. Israël s’engage comme volontaire étranger, il est démobilisé à l’été 1940 avant d’être raflé lors de la « rafle du billet vert », le 14 mai 1941. Son épouse Hélène et ses filles, Liliane et Rebecca, ont vent de la rafle du Vel d’Hiv et décident de partir, en clandestinité, vers le Cantal. Elles referment la porte de l’appartement en juillet 1942 en emportant quelques photographies, déposées par Rebecca au Mémorial de la Shoah. A la Libération, la porte de l’appartement reste close : une nouvelle famille s’y est installée. Hélène part s’entasser dans le logement de ses parents, déportés, avec ses filles en espérant le retour d’Israël. Il est mort assassiné à Auschwitz. La justice, saisie par Hélène Malowanczyk, la déboute en juin 1946. La famille Pescheteau habite son logement jusqu’en 1956 au moins.

Cet exemple, en ouverture du livre, en résume la démarche, qui est celle d’une histoire incarnée, d’une histoire d’une spoliation qui reste peu connue a contrario de celle des oeuvres d’art et qui contrairement, à une idée reçue, est systématique. En effet, la famille Pescheteau a profité d’une loi antijuive de 1942 et d’une ordonnance du gouvernement provisoire après la Libération. Isabelle Backhouche, Sarah Gensburger et Eric Le Bourhis écrivent aussi une histoire de l’antisémitisme de la société parisienne en reproduisant nombre de propos des personnes qui ont participé à ces spoliations.

Une ville sans ghetto

La Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France créée en 1997 laisse la question de la spoliation des baux locatifs de côté pour se concentrer sur celle des biens : comptes bancaires, meubles et objets, oeuvres d’art, droits d’auteur… Pourtant, la majorité des Parisiens sont locataires pendant la guerre. Le propriétaire qui reloue en cas de non-paiement du loyer serait dans son bon droit. Toutefois, les archives de la cour de justice du département de la Seine regorgent de courriers de locataires chassés de leurs appartements. Si Gérard Lyon-Caen identifie un « droit au bail » comme un des droits « les plus vitaux » des personnes spoliées dans sa soutenance de thèse de droit de décembre 1945 sur les spoliations, il n’identifie pas d’intervention d’une autorité dans ce phénomène de masse. Léon Fail, avocat, pointe la responsabilité de Xavier Jarre de la Belde, administrateur proviseur de biens juifs, dans la spoliation de son appartement, mais la plupart des déportés évoquent des spoliateurs qui auraient agi de leur propre chef.

Contrairement à la plupart des grandes villes européennes où un déménagement forcé vers un ghetto a précédé la déportation et l’extermination, Paris a la particularité de n’avoir aucun quartier à majorité juive, mais une population répartie dans l’ensemble des arrondissements et dans différentes communes de banlieues. Les multiples bureaux de l’Union générale des Israélites de France (UGIF) témoignent de ce peuplement disséminé. L’adresse est un des leviers de la persécution : les chefs de famille devaient se déclarer comme juifs au commissariat, ce qui a permis la constitution d’un fichier juif puis a facilité les rafles. La majorité des arrestations ont eu lieu à domicile à Paris. La législation anti-juive prive les Juifs de la majorité de leurs biens entre 1940 et 1942 (aryanisation des entreprises, blocage partiel des comptes en banque, confiscation des vélos et des postes de radios). Le droit au bail d’habitation est préservé jusqu’au printemps 1942, moment où il devient un objet de convoitises.

Loger les Allemands

Dès 1940, les autorités allemandes réquisitionnent des logements vacants, en ciblant en priorité ceux des Parisiens juifs absents. Cette logique n’est cependant pas systématique et dans un premier temps, des appartements peuvent être restitués. Mais dès le 27 septembre 1940, le retour des juifs qui ont fui en zone dite « libre » est interdit et la restitution des appartements juifs à Paris est désormais proscrite. La réquisition des logements juifs répond à une convergence d’intérêts : pour l’administration, ne pas gérer de réclamations ; pour les occupants, conserver le logement sur une longue durée ; pour les propriétaires, être indemnisé. La police française fournit des informations aux occupants.

Haro sur les « locaux juifs »

Cependant, un grand nombre d' »appartements juifs » ne sont pas réquisitionnés et attirent la convoitise d’antisémites convaincus, à commencer par le Rassemblement national populaire qui vise notamment l’appartement de Georges Mandel. Le Parti populaire français de Jacques Doriot réclame aussi ces « locaux juifs ». Les administrations françaises procèdent à des réquisitions pour servir de lieux de réunion et loger des hauts fonctionnaires. Un grand nombre de ces appartements sont saccagés, ajoutant une violence symbolique de plus. Les réquisitions de ces appartements servent aussi à reloger des victimes civiles des bombardements.

Le logement en guerre

Beaucoup de locataires, juifs et non-juifs ne sont plus en capacité de payer leur loyer, les procédures judiciaires sont nombreuses. Les femmes deviennent souvent chefs de famille et négocient des réductions de loyers pour éviter l’expulsion, qui concerne de nombreuses familles juives. L’UGIF fournit une assistance juridique et suit la jurisprudence. Les internements des maris donnent lieu à des réductions de loyers car ils sont considérés par des juges comme des « circonstances liés à l’état de guerre ». Mais la justice est moins clémente avec ceux qui sont réfugiés loin de Paris et ne peuvent pas se défendre.

L’immobilier : une question juive

A partir de 1941, de nombreux propriétaires, gérants, huissiers et juristes s’adressent au Commissariat général aux questions juives au sujet de l’absence prolongée de locataires. Certains signalent même des locataires juifs présents ou qui paient encore leur loyer. Les propriétaires s’en plaignent, cela les empêche de remettre le logement en location. Jusqu’au printemps 1942, le CGQJ répond de suivre la procédure classique.

L’office des déménagements juifs

A partir de 1942, les autorités d’occupation vident les logements juifs vides, mais légalement non vacants. Dès 1940, des logements de familles riches étaient vidés de leurs collections d’art, mais ces « déménagements » sont élargis en 1942 et concernent des biens beaucoup plus ordinaires. Les opérations mobilisent les concierges et une société de déménagement. Ces biens sont ensuite triés par des internés de Drancy puis envoyés en Allemagne pour être majoritairement redistribués aux sinistrés des bombardements.

Un marché locatif bloqué

A partir de la rafle du Vel d’Hiv, gérants et propriétaires sont nombreux à se manifester auprès des autorités pour évoquer la question des loyers impayés. De plus, les mouvements antisémites mettent en parallèle ces logements vides et les difficultés de logements de la population. Les raisons du blocage des appartements sont multiples : projet d’assigner des juifs à résidence mais aussi stratégies des juifs pour conserver leur appartement comme la sous-location. Beaucoup de Français écrivent directement au Commissariat général des questions juives pour tenter d’obtenir un « appartement juif ».A partir de 1942, un pas a été franchi, les gérants ne signalent pas que des appartements mais aussi des foyers de locataires. L’adresse de repli des locataires juifs y est parfois indiquée.

Réguler la remise sur le marché des appartements vidés

A partir de 1942, la Dienststelle délivre des autorisations de relocation pour des appartements qu’elle a vidés. Elles sont envisagées comme définitives. Ces autorisations sont faites cependant au cas par cas, généralement pour des appartements inoccupés depuis deux ans au moins.

Reloger les sinistrés

A partir de 1943, un nouvel acteur intervient dans la relocation : le service de l’Habitation de la préfecture de la Seine. Georges Bertet y est conducteur de travaux et sert d’intermédiaire entre les sinistrés des bombardements, les gérants et le CGQJ. Il reçoit les candidats locataires et met en relation ces demandeurs avec le stock d’appartements vidés. Deux raids alliés frappent l’usine Renault à Boulogne-Billancourt : celui du 3 mars 1942 met 9000 personnes à la rue, celui du 4 avril 1943 prive de logement 6000 personnes. Si le rôle de la mairie a été central pour le relogement des sinistrés de 1942, en avril 1943, la préfecture prend la main et le recours aux logements juifs est conséquent. Les sinistrés sont relogés à l’extérieur de la commune comme le déplore le maire.

La politique adoptée est à la fois pragmatique et antisémite. Dans une lettre adressée à Pierre Laval le 5 octobre 1943, le préfet désigne les appartements juifs comme la seule ressource pour reloger les sinistrés. Le fou juridique arrange la préfecture qui peut ainsi imposer des locataires sans la lourdeur des réquisitions. Gérants et propriétaires n’obtiennent l’autorisation de relouer uniquement s’ils acceptent les locataires désignés.

Au bureau des appartements juifs

Le chapitre nous permet de mieux comprendre comment fonctionnaient les services installés au 2, rue Pernelle. Ouvert à l’automne 1943, une vingtaine d’employés reçoivent les sinistrés, mais aussi les propriétaires et gérants. Ils participent à la réaffectation de 7000 logements.

Les usagers du 2, rue Pernelle

Les relogés ont des profils variés : commerçants, fonctionnaires, ouvriers, domestiques, hôteliers… généralement issus des périphéries bombardées de Paris. La moitié des chefs de famille travaillent dans l’industrie ou les transports, car les usines et les gares de triage ont été bombardées. D’autres travaillent dans le centre et se logent en périphérie. La ligne 9 étant touchée, le service du logement peut leur trouver un logement plus proche de leur lieu de travail, favorisant ainsi des retours vers Paris. Des catégories exclues habituellement des politiques de logement, notamment les célibataires, les couples sans enfants, les femmes chefs de ménage, les étrangers peuvent en bénéficier. Les femmes seules sont nombreuses à faire une demande.

Ficher les appartements juifs

Les services de la rue Pernelle anticipent la relocation des appartements en s’appuyant sur des formulaires et construisent un fichier. Ils reçoivent des listes d’appartements de la Dienststelle Westen et de la Kommandatur, mais la procédure prend deux mois. Deux fichiers sont crées : un des appartements juifs classés par « nom du locataire israélites » et un fichier des sinistrés. Des administrateurs provisoires sont parfois nommés pour priver les locataires juifs de leurs droits.

Les partenaires du service du logement

En cas de refus des propriétaires et des gérants, la Préfecture de la Seine procède à des réquisitions. En décembre 1943, elle s’inquiète des résistances. Les propriétaires s’interrogent sur la légalité et sur les éventuels changements après-guerre et certains exigent une réquisition pour accueillir un nouveau locataire. Certains prennent la défense de leurs locataires juifs ou disent ne pas savoir s’ils sont juifs. La plupart des propriétaires, des entreprises familles et des sociétés mutuelles cherchent cependant à relouer au plus vite.

Les logements de fonction

Ces appartements sont aussi utilisés pour loger des fonctionnaires : gardes républicains chassés par une réquisition des Allemands de leur caserne, mais aussi fonctionnaires ou personnels d’entreprises remplissant une mission de service public mutés à Paris. Ils agissent comme les sinistrés en repérant des appartements juifs qui leur conviennent, leurs dossiers sont prioritaires. Les fonctionnaires quittant leur logement de fonction pour cause de retraite peuvent également être relogés de cette manière.

Des candidats privilégiés

Les locataires expulsés figurent parmi les principaux bénéficiaires de la réattribution des appartements juifs. Issus des îlots insalubres dans Paris, notamment Porte de Saint-Ouen et dans le Marais ou expulsés suite aux réquisitions allemandes, ils sont prioritaires. De nombreuses familles du Marais sont relogées à proximité. Parmi elles, paradoxalement, les auteurs dénombrent 6 familles juives originaires d’Afrique du Nord. Relogés à proximité de la rue des Ecouffes (IVe arrondissement), il s’agit de ne pas perdre leur trace en les relogeant dans un quartier considéré comme juif. D’autre part, les familles nombreuses, les jeunes mariés, les femmes de prisonniers de guerre, les veuves semblent aussi bénéficier d’un relogement sur des critères sociaux souvent mis en avant par les figures politiques qui les recommandent. Politique nataliste et logique clientéliste se conjuguent ici.

Un marché parallèle

Les refus des usagers du 2, rue Pernelle permettent de rendre certains appartements accessibles à tous. Après plusieurs refus, le service du logement délivre une autorisation de relouer à qui bon lui semble au propriétaire. En creux, ces appartements peu convoités révèlent les conditions de vie difficiles d’une partie de la communauté juive parisienne.

Voisins et voisinage

Les voisins sont en général des témoins, ils peuvent fournir des informations à d’autres, mais aussi tenter d’obtenir un appartement pour améliorer leurs conditions de vie. Dans un tiers des cas, le relogement se fait à moins de 400 m. Dans 10 % des cas, il se fait dans le même immeuble. Il peut s’agit aussi d’obtenir un appartement dans l’immeuble où le demandeur travaille.

Fréquenter les Allemands

Plusieurs milliers d’usagers sont relogés avec l’appui d’une recommandation des autorités occupantes. Qui en bénéficie ? Ceux qui ont été victimes d’une réquisition de leur appartement par les Allemands, ceux qui travaillent pour les autorités allemandes mais aussi ceux qui ont pour employeur une entreprise allemande… Ces recommandations sont également beaucoup plus présentes dans les quartiers où sont présentes les autorités d’occupation, montrant là encore l’importance des relations de voisinage. Il est difficile de distinguer les relations contraintes des relations voulues d’une part, et ce « papier allemand » ne garantit pas l’attribution du logement convoité d’autre part.

Des Parisiens antisémites ?

Certaines lettres contiennent des propos antisémites et/ou des informations pouvant mettre en danger les familles juives évoquées. Dans tous les cas, demander et obtenir un logement juif revient à cautionner la politique antisémite mise en place. Les discours des Parisiens s’adaptent à l’institution à laquelle ils s’adressent. Si l’argument est de prendre la place des Juifs et d’insister sur les valeurs du régime de Vichy auprès du CGQJ, les demandeurs insistent sur la précarité de leur logement actuel auprès du service du Logement.

Lutter pour rester locataire

Des milliers de ménages continuent à payer leur loyer, contestent l’annulation du bail et l’installation de nouveaux occupants. Une lettre de Jean Aszerman adressée par huissier à son gérant liste les actions possibles pour résister à la relocation de son appartement :

« J’estime et j’entends me considérer toujours comme votre locataire car j’ai payé régulièrement mon loyer et je le ferai comme par le passé, je n’ai pas l’intention de donner congé de cet appartement. Toutefois, si l’appartement doit être l’objet d’une réquisition comme vous le dites puisque son mobilier a été enlevé (ce qui n’est pas de ma faute) et en payant mon loyer d’avance ainsi que je le fais, il me semble que la garantie est suffisante. Pour le cas où vous estimeriez que cette garantie est insuffisante, je vous prie de me faire savoir que vous accepteriez le cas échéant, un loyer payé six mois d’avance. […] Enfin et pour en terminer, je suis décidé et pour le cas où vous n’accepteriez pas ces conditions à sous-louer mon appartement à une personne que je vous désignerai. Au cas de refus de toutes ces propositions, veuillez prendre note que mon loyer vous parviendra régulièrement. »

Même vidés, certaines familles juives se servent encore de leur appartement : pour y dormir le soir, y récupérer un objet, réserver son courrier. Payer le loyer semble essentiel aux locataires pour préserver leurs droits, certains continuer à négocier des réductions de loyer. Des employeurs, des parents, des amis jouent le rôle d’intermédiaires et payent les loyers. L’UGIF peut aussi remplir ce rôle. Le paiement des loyers est désormais contesté par les gérants et les propriétaires, les auteurs pointent ainsi le renversement des motivations pour relouer sous l’effet de la pression du voisinage et par l’avantage financier. Relouer signifie abandonner les réductions de loyer consenties.

Aryaniser les droits

Le logement est considéré comme « juif » s’il a été pillé et figure sur les listes de la DW ou de la Kommandantur, et ce de manière définitive comme le montre le cas d’un locataire basque spolié par erreur en raison de son nom de famille. Dans les cas litigieux, le service du Logement fait appel au CGQJ pour nommer un administrateur provisoire, notamment si les locataires payent leur loyer ou que le gérant le demande. Seuls cinq administrateurs se répartissent cette tâche. Il s’agit de proches d’Auguste Mudry, directeur général chargé de l’aryanisation économique au CGQJ. La mission est très lucrative et atteint jusqu’à 20 fois le salaire moyen annuel de l’époque. Les lois d’aryanisation ne concernent pas le logement, la collaboration entre le CGQJ et le service du Logement de la Préfecture de la Seine vient parachever le processus d’aryanisation.

Mobilisation générale autour des logements juifs

Avec le bombardement britannique meurtrier de la nuit du 20 au 21 avril 1944 dans le nord de Paris qui fait 700 morts et près de 20 000 sinistrés, les appartements juifs leur sont réservés, ce qui n’empêche pas des débordements. Des scellés sont rompus et des appartements inoccupés investis par les sinistrés. Pour éviter les occupations sauvages, les procédures s’accélèrent. Là encore, le relogement se fait le plus souvent à proximité.

Pour augmenter le stock d’appartements à relouer, les propriétaires ont pour obligation de déclarer les appartements juifs vides au 2, rue Pernelle à partir du 2 mai 1944. Ceux qui refusent de s’y plier risquent jusqu’à 5 ans de prison et 30 000 francs d’amende. Les mairies d’arrondissement deviennent également de nouveaux acteurs du relogement.

Rentrer chez soi

A partir d’août 1944, une partie des locataires juifs rentrent à Paris et constatent que leurs logements sont occupés par d’autres. Des règlements à l’amiable ont lieu, certains locataires spoliés font appel à la justice. Le tribunal de la Seine considère que les locataires évincés sont dans leur droit, mais les recensements montrent que de nombreux relogés restent dans les appartements concernés. Les locataires s’adressent aussi à l’administration, les lettres montrent qu’ils sont souvent confiants.

Le 2, rue Pernelle reste ouvert

Le service du Logement refuse de donner des informations ou livre des informations mensongères aux locataires évincés alors qu’il fournit des attestations de relocation aux relogés. Bertet conseille à des relogés de ne pas bouger et aux familles juives de ne pas aller en justice. Le préfet écrit, le 2 octobre 1944, aux maires d’arrondissement qu’il faut maintenir « l’état de fait actuel ». Deux ordonnances gouvernementales du GPRF du 14 novembre 1944 confirment cette politique.

Un retour empêché

Les ordonnances du 14 novembre 1944 obligent tous les locataires évincés à saisir la justice pour réintégrer leur logement, ce qui occasionne des frais d’avocat d’une part et ce qui reconnaît aux contrats de relocation la même valeur que les contrats antérieurs. La spécificité des appartements juifs n’est pas mentionnée. La nullité des actes de spoliation est affirmée, mais elle ne concerne pas les contrats de location de logements.

Les politiques menant à cette spoliation ne sont pas connus des locataires concernés. En avril 1945, on estime que 95 % de ces appartements n’ont pas été restitués aux familles évincées. Les restitutions se font en effet dans un cadre très restrictif : le bail doit être antérieur au 16 juin 1940, les locataires doivent avoir quitté Paris après cette date et seul le titulaire du bail ou son héritier s’il habitait dans l’appartement et si le décès est établi peut se porter en justice. Cette dernière condition exclut de nombreuses familles. Les familles juives paient de plus les arriérés de loyers pour aller en justice, le plus souvent en vain. De plus, certaines catégories de relogés obtiennent des délais, souvent longs, ce qui rend encore plus difficile la réintégration des locataires légitimes. Désormais, le service du Logement conseille aux familles spoliées d’aller en justice, justice qui leur est maintenant défavorable.

En somme, le retour à la légalité républicaine rend légales certaines mesures de spoliation et met en place un cadre favorable à l’antisémitisme.

Bonne foi et antisémitisme

Le 18 mai 1945, un locataire est expulsé au profit du locataire juif spolié, dans le Marais. Une centaine d’individus s’introduisent dans l’immeuble pour protester contre l’expulsion. Les RG donnent des informations sur l’événement qui a débuté par un rassemblement de 200 personnes à l’initiative de la Fédération des locataires de bonne foi et de l’association Renaissance du foyer français. La foule affiche une banderole « Français défendez vos foyers contre les étrangers » à la mairie du XIXe avant se rendre rue des Francs Bourgeois où une expulsion est prévue. Les gardiens de la paix ont refusé de procéder à l’expulsion, la Garde républicaine, sollicitée, n’intervient pas. En réalité, la famille qui doit réintégrer le logement est française. Les Priger avaient emménagé dans cet appartement, au dessus de leur boutique en accord avec la concierge et le gérant sans l’autorisation du 2, rue Pernelle. La xénophobie est mise en avant, avec des nationalités réelles ou supposées, mais le climat est résolument antisémite.

Ainsi, plusieurs manifestations antisémites ont lieu dans Paris en 1945-1946 au sujet des logements juifs, les auteurs en dénombrent au moins 13. Les tracts sont révélateurs :

» Le JUIF est revenu plus infect, plus arrogant que jamais. FRANCAIS ! devant le Boche tu as fait ton devoir ; Parisiens ! 75.000 des tiens ont été fusillés, le Juif, lui, a disparu, bien caché sur la Riviera ou dans nos campagnes où le marché noir a été son unique travail. Aujourd’hui, il revendique, il devient provoquant » (novembre 1945).

« Notre mot d’ordre : la France aux Français et les Juifs en Palestine !!! On a résisté à l’invasion. Lutté contre l’occupation » (mai 1946).

L’Union des juifs pour la résistance et l’entraide (UJRE) enquête sur les profils des spoliateurs et met en évidence leur collaboration quand il y a lieu. Les rescapés d’Auschwitz et de Bergen-Belsen reviennent à Paris à partir du printemps 1945 et n’ont que quelques mois pour entreprendre une demande en justice. Le 7 mai 1946, une nouvelle loi est adoptée pour interrompre les expulsions de locataires français au profil de familles étrangères.

Appartements témoins est un livre novateur qui redonne sa juste place à un aspect peu connu de l’occupation et qui remet en cause des idées reçues :

- Il ne s’agit pas d’expulsions de locataires défaillants : les familles juives ont continué massivement à payer leurs loyers.

- La spoliation des juifs n’a pas concerné que les oeuvres d’art, les commerces, les entreprises et les immeubles, mais aussi les droits locatifs. Elle a donc touché un très grand nombre de familles juives et un nombre colossal de profiteurs, avec l’adhésion d’une large part des Parisiens. La conviction partagée était que les Juifs ne reviendraient pas chez eux et qu’il était légitime de s’installer dans leurs appartements, dans un contexte de crise du logement, accru par les bombardements.

- Le GPRF a entériné cette spoliation des droits locatifs, qui n’avait pas fait l’objet de loi sous l’Occupation. C’est le gouvernement d’après-guerre qui rend ainsi cette spoliation permanente.

Rencontre avec les auteurs au Mémorial de la Shoah, Paris, 16 mars 2025