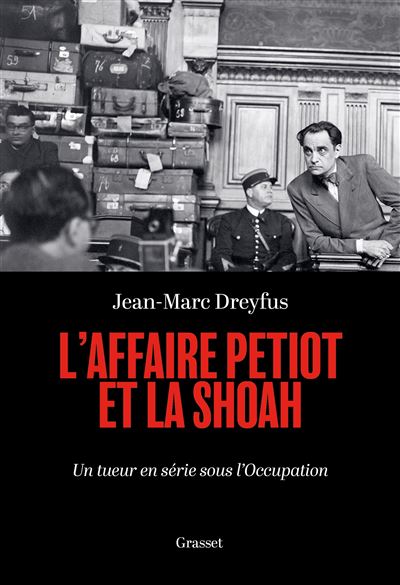

Un nouvel ouvrage sur le docteur Petiot, ce fameux médecin qui, sous l’Occupation, promettait à ses futures victimes de leur faire quitter la France, puis les tuait dans son hôtel particulier, découpait les cadavres et les faisait disparaître dans une fosse remplie de chaux et dans un calorifère dont la fumée nauséabonde incita les voisins à appeler la police le 11 mars 1944 ? Un nouvel ouvrage donc, alors qu’on en trouve déjà onze dans la bibliographie citée à la fin de celui-ci, et qu’il en existe au moins dix autres ? La question est légitime. Jean-Marc DreyfusProfesseur d’histoire contemporaine à l’Université de Manchester, chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po, Jean-Marc Dreyfus est un historien spécialiste de la Shoah, auteur d’une thèse sur L’aryanisation économique des banques. La confiscation des banques ‘juives’ en France pendant l’Occupation et leur restitution à la Libération, 1940-1952. Il a publié chez Vendémiaire en 2014, Une médecine de mort. Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine, chez Flammarion en 2015, L’impossible réparation – Déportés, biens spoliés, or nazi, comptes bloqués, criminels de guerre, et chez Vendémiaire en 2020, Vollrath. De Hitler à Adenauer, un ambassadeur entre deux mondes. le sait, et y répond d’emblée dans l’introduction : historien universitaire, il propose ici le fruit d’un travail historique fondé sur des sources primaires jusqu’alors inexploitées, guidé par une problématique nouvelle qui dépasse le récit de l’affaire : « Ce livre entend montrer que l’affaire Petiot a été l’occasion de révéler à un large public la persécution des Juifs de France sous toutes ses facettes ou presque, et que la Shoah a été décrite publiquement en France bien plus tôt qu’on ne l’a longtemps pensé, depuis 1946 au moins ».

L’ouvrage est construit en 18 courts chapitres, complétés par les notes, la bibliographie, les sources et la liste nominale des 26 victimes de Petiot (il ne fut reconnu coupable que pour 26 des 27 meurtres dont il était accusé, mais il en revendiquait 63). Outre l’essentiel de la bibliographie déjà consacré à l’affaire et à son contexte, les sources essentielles sont des dossiers d’archives consultés aux Archives nationales, aux Archives de la préfecture de police, aux Archives de Paris, aux Archives départementales de l’Yonne et de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu’au Service historique de la Défense à Vincennes.

La plus grande enquête criminelle de l’histoire de l’Occupation

L’enquête se déroule durant les derniers mois de l’Occupation, et les premiers de la Libération. Elle éclate le 11 mars 1944 quand les pompiers découvrent au sous-sol du n° 21 de la rue Le Sueur (Paris XVIe ) des corps découpés et « un petit poêle rougeoyant où terminaient de se consumer d’autres restes humains ». L’enquête fut suivie d’une « instruction massive, étendue, minutieuse » de plusieurs mois.et le procès ne s’ouvre que le 18 mars 1946. Le verdict est prononcé le 6 avril, et Petiot est guillotiné le 25 mai.

Appelé au téléphone, le propriétaire, un docteur qui habite rue Caumartin, arrive à vélo, dit aux policiers quelques mots qu’on ne connaît pas, et repart sans qu’on l’arrête… entamant une cavale de plus de sept mois ! Le commissaire Massu de la brigade judiciaire ouvre l’enquête, une enquête fleuve, sérieuse et méthodique, interrogeant des centaines de témoins, en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Le docteur Petiot « menait une vie de petit-bourgeois, une vie tout à fait rangée. Médecin respecté et populaire, il attirait une large et fidèle clientèle d’ouvriers et d’employés » ; il vivait chichement avec son épouse et avait peu d’amis. Il apparut très vite que Petiot promettait des passages à l’étranger contre de l’argent, et que les victimes disparaissaient après un rendez-vous mystérieux quelque part dans le quartier de la porte Maillot. Ces personnes étaient juives, précarisées par les lois de Vichy et menacées par les polices françaises et allemandes. Massu apprit ensuite, du témoignage de l’épouse du docteur, qu’il venait de passer huit mois à Fresnes, suite à une arrestation par la Gestapo, qui le soupçonnait de diriger un réseau de passage à l’étranger. Ce que confirmèrent les Allemands.

Une voisine de l’immeuble de la rue Le Sueur dit avoir vu trois individus charger des dizaines de valises, elle en avait compté 50. La police en retrouva 44 dans l’Yonne, qui contenaient des vêtements, des nécessaires de voyage et de toilette. Rapportées à Paris, elles constituèrent des pièces à conviction, et furent exposées dans la salle du tribunal. Des témoins reconnurent les effets des victimes disparues. On découvrit qu’il n’y avait pas que des victimes juives, mais aussi quatre malfrats et quatre prostituées. En cinq semaines, Massu avait identifié 22 victimes.

Petiot fut enfin arrêté le 31octobre 1944. Il était porteur de faux papiers, dont ceux d’un véritable résistant déporté à Mauthausen, qu’il était allé se procurer au domicile de l’épouse de ce résistant, usant de son stupéfiant pouvoir de persuasion. Petiot prétendit avec aplomb qu’il était le chef du réseau « Fly Tox », qui dépendait lui-même du réseau « Turma Vengeance » (un véritable et important réseau celui-là), spécialisé « dans le dépistage et l’exécution des mouchards de la Gestapo », avec efficacité puisqu’il affirma avoir exécuté 63 collaborateurs. Il insista sur les tortures que lui avait infligées la Gestapo et développa avec beaucoup de détails une histoire inspirée du récit d’un camarade de prison, authentique résistant. Il fallut donc enquêter longuement dans le milieu des anciens résistants pour démontrer que Petiot était un affabulateur. Il n’avait été ni résistant, ni gestapiste, et pas particulièrement antisémite. Son seul mobile était le vol et il avait amassé une énorme fortune, qui ne fut pas retrouvée.

Petiot fut défendu par Maître Floriot qui entendit démontrer que Petiot était un résistant, et qui pour ce faire, n’hésita pas à tenter de prouver que les victimes étaient toutes des agents de la Gestapo ! Sept avocats représentaient les parties civiles. Il n’y avait aucun témoin allemand, aucun policier de la Gestapo. La cour se déplaça rue Le Sueur ; on entendit les témoignages bouleversants des proches des victimes. Tantôt aimable et décontracté, tantôt somnolent, agressif, ennuyé, apostrophant la salle et les jurés, véritable comédien fascinant de nombreuses spectatrices et de très nombreux journalistes (y compris anglo-saxons), Petiot fut reconnu entièrement responsable de ses actes.

Le docteur Petiot : « Un manipulateur talentueux et rationnel, un psychopathe amoral »

Le personnage n’est pas banal ! « Les policiers qui reconstituèrent sa biographie furent tout de même surpris par leurs découvertes. Petiot avait laissé de nombreuses traces dans les annales judiciaires de son département, l’Yonne. » Signalons à ce propos que les habitants de l’Yonne ne sont pas des « Yonnais », mais des Icaunais… Très tôt il se signale par des excentricités, des sautes d’humeur brusques et violentes, des vols, qui conduisent à une première expertise psychiatrique qui diagnostique une forme de neurasthénie et « un jugement moral faussé ». Il y aura deux autres expertises et il sera même interné en 1936. En 1922, il s’installe comme médecin à Villeneuve-sur-Yonne, se rendant très vite populaire auprès des plus pauvres, au point de se faire élire maire en 1925, puis conseiller général, sous l’étiquette radical-socialiste. Les affaires d’escroquerie se multiplient et le sous-préfet propose sa révocation. Il le sera en 1931, mais il aura démissionné avant. Quand il quitte Villeneuve, des rumeurs d’assassinat et d’incendie volontaire suivi de mort circulent à son sujet, ne donnant pas lieu à enquête.

Petiot dut donc un maire « fantasque », selon le qualificatif de l’auteur. C’était aussi un escroc et un malade mental. Mais il pouvait se monter « cultivé, d’une conversation agréable ». Son seul mobile était le vol ; il ne fut ni un résistant comme il le prétendit, ni un gestapiste ; c’était un « pervers sadique », et incontestablement un tueur en série, pour utiliser un concept récent. Il ne fit aucun récit de la manière dont il piégeait et tuait ses victimes (l’auteur consacre un développement aux diverses hypothèses), ni de celle dont il parvenait à leur faire écrire des lettres que leurs proches recevaient après leur « départ », dont l’écriture, certes particulièrement tourmentée, était bien la leur.

Les victimes du docteur Petiot

L’auteur ne s’intéresse pas aux huit victimes issues du milieu du gangstérisme et de la prostitution. Par contre il consacre six chapitres a reconstituer l’itinéraire qui conduisit les victimes juives à tomber dans le piège du docteur Petiot. Il profite de la situation de persécution des Juifs par le régime de Vichy et par les autorités d’occupation, aryanisation économique et persécution raciale. Il utilise des rabatteurs, une femme en particulier, quelques hommes aussi, qui évoluent dans des eaux troubles, et qui pensent que « le docteur Eugène » dispose d’une filière de sauvetage qui conduit vers l’Amérique du Sud.

Le mode opératoire est toujours le même, bien rodé et efficace. Le docteur rencontre les futures victimes, leur promet un passage en toute sécurité vers l’Argentine, leur demande de ne rien dire, d’accepter de possibles piqures (car il faut être vacciné), et surtout de vendre tous leurs biens, de rassembler leur fortune, et de ne rien dire à personne. Un rendez-vous est fixé auquel la victime se présente avec des bagages (les 44 valises retrouvées), puis disparaît sans qu’on la revoie jamais. Dans le Paris des persécutions antisémites, les proches, les amis de la famille ne peuvent guère se risquer à aller trouver la police.

L’apport historique de l’ouvrage

La marque de l’historien qui aborde l’affaire Petiot se trouve dans quelques thèmes nouveaux.

Jean-Marc Dreyfus souligne que l’enquête révèle l’omniprésence des affairistes et des officines gestapistes. Eryane Kahan, la rabatteuse la plus active du docteur, navigue dans des eaux troubles. Elle se présente comme une résistante traquée par le contre-espionnage allemand mais s’avère être « un personnage fort complexe », une aventurière que Lafont, celui de la Gestapo française de la rue Lauriston, reconnut comme l’une de ses informatrices. « Qu’Eryane Kahan ait été une complice seulement involontaire des crimes de Petiot est bien certain. Il est possible mais non avéré, qu’elle ait joué un rôle plus trouble dans certaines officines de répression. »

« Dans l’affaire Petiot, ils sont nombreux, très nombreux, personnages venus de milieux divers, affairistes plus ou moins –plutôt moins- motivés idéologiquement, personnes fragiles, menacées, que la Gestapo retournait. ». Gueslin, directeur de théâtre, un autre rabatteur, est un « V Mann », un homme de confiance, d’un policier qui travaille pour un petit service de la Gestapo de la rue des Saussaies. Deux services allemands distincts furent simultanément informés des activités d’un certain « docteur Eugène » qui proposait de faire passer des Juifs à l’étranger grâce à un réseau organisé, ce qui conduisit à son arrestation, à son emprisonnement pendant neuf mois, et à sa libération après versement par son frère d’une rançon de 100 000 francs, en février 1944. Une issue qui n’est pas banale pour un homme accusé de résistance par la Gestapo.

Jean-Marc Dreyfus se livre dans un chapitre à une réflexion sur « le noir et le blanc de la libération ». Il remet en cause le concept de « zone grise », de ceux qui furent aux marges des situations clairement définies et leur préfère « une représentation en damier : le personnage est tout blanc et devient tout noir, pour devenir tout blanc à nouveau, au fur et à mesure qu’on se déplace sur l’échiquier. » Ainsi Petiot émerge à la Libération comme un résistant actif mais fut souvent présenté comme un collaborateur tout aussi actif de la Gestapo (rappelons qu’il ne fut ni l’un, ni l’autre) ; ainsi Eryane Kahan, emprisonnée durant trois mois à la Libération pour intelligence avec l’ennemi, avant d’être reconnue pour l’aide apportée à la Résistance ; ainsi le commissaire Massu, brutalement mis à la retraite à la Libération, accusé de collaboration, emprisonné pendant huit mois, puis relaxé et réintégré dans la police ; ainsi Simonin, qui arrêta Petiot le 31 octobre 1944, qui avait été « un féroce chasseur de résistants, qu’il avait lui-même torturés à mort », sous sa véritable identité, à Quimper sous l’Occupation. Une approche qui ne m’a pas convaincu, qui demanderait pour le moins à être davantage argumentée et étayée.

Jean-Marc Dreyfus entend démontrer que « l’affaire Petiot a été l’occasion de révéler à un large public la persécution des Juifs de France » et de décrire la Shoah publiquement dès 1946 : « Il n’y a pas eu de période de silence sur la persécution des Juifs de France. Et surtout pas dans l’affaire Petiot. » C’est, dit-il dans l’introduction, la raison d’être du livre. Les photographes furent autorisés à pénétrer au 21 rue Le Sueur et à y prendre de nombreux clichés, y compris des poêles au sous-sol et de la fosse aux cadavres : « des dispositifs de mise à mort soigneusement pensés, pour des crimes longuement prémédités (…) des installations uniques dans l’histoire criminelle française et dans la longue liste des exploits des tueurs en série ».Petiot avait aménagé une pièce aveugle, munie d’un faux bouton de sonnette et qui ne s’ouvrait pas de l’intérieur. A quoi servait-elle sinon aux assassinats ? Mais comment ? On envisagea assez vite l’hypothèse du gazage des victimes à l’intérieur de la pièce, hypothèse qui aujourd’hui semble devoir être invalidée. Petiot dépeçait ses victimes, on parla d’une table de dissection. Les poêles (en réalité un seul fut utilisé) furent qualifiés de crématoires, la fosse devint un charnier, une fosse commune. « Il y avait donc eu rue Le Sueur une supposée chambre à gaz et des crématoires ». L’énorme tas de valises dans la salle d’audience (visible en partie sur la couverture de l’ouvrage) peut rappeler les amoncellements de bagages dans les camps nazis, photographiés lors de leur libération. On constate que tous ces qualificatifs sont empruntés aux récits qui étaient faits lors de la découverte et de l’ouverture des camps de concentration et d’extermination. France-Soir écrivit dans son édition du 13 avril 1945 que « la rue Le Sueur, c’était Auschwitz à Paris ».

Démonstration est faite que les lecteurs des articles consacrés à l’enquête et au procès ne pouvaient rien ignorer des conditions dans lesquelles les Juifs furent exterminés. Mais on s’étonne que l’ouvrage de François Azouvi, Le Mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, (Fayard, 2012) ne soit pas mentionné, car cet ouvrage démontrait il y plus d’une décennie que l’oubli du génocide des Juifs au lendemain de la guerre est une « légende », un « mythe » ; que l’on n’a pas attendu 35 ans, pour en parler, en France ; que l’opinion publique en France a été très tôt instruite et sensibilisée au drame du génocide, par des études, des films, des récits, des témoignages. Certes les articles consacrés à l’affaire Petiot touchent un très large public populaire, mais la démonstration n’est peut-être pas aussi radicalement nouvelle.

L’Affaire Petiot et la Shoah Un tueur en série sous l’Occupation est un travail de recherche historique puisé aux sources primaires, qui est essentiellement consacré au récit des divers épisodes de l’affaire Petiot, à la personnalité et aux actions du docteur, aux portraits de ses rabatteurs et au récit des circonstances précises dans lesquelles Petiot a piégé ses victimes, jusqu’à consacrer un dernier chapitre à des hypothèses nouvelles qui puissent apporter des éléments de réponses aux questions qui continuent de se poser. La démonstration en réponse à la problématique n’occupe qu’une part très secondaire de l’ouvrage.