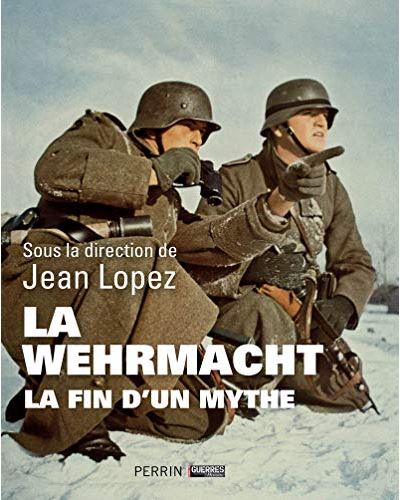

Dirigé par Jean Lopez, cet ouvrage s’impose comme la référence la plus récente et accessible sur le sujet. Le cœur de la réflexion s’inscrit dans la volonté de renouveler en profondeur les représentations entourant la Wehrmacht tant ces dernières ont pu prendre depuis les années 1950 les atours d’une véritable légende dorée. Le support est assez grand et fait son poids, mais ceci ne gâche pas le plaisir de lecture, bien au contraire.

Cette étude s’articule en trois parties dont voici les idées essentielles.

La supériorité militaire allemande. Étude du mythe de la Wehrmacht

Dans un premier temps Jean Lopez s’attache à définir quelles sont les racines du mythe d’une Wehrmacht modèle de supériorité et de technicité. Aux origines l’historien propose une rapide analyse géopolitique de la Prusse. Ce territoire sans ressources a inscrit sa pratique de la guerre dans la nécessité de victoires rapides et, partant, dans la recherche de la bataille décisive. Au regard des moyens (humains, industriels) disponibles, il était en effet illusoire d’espérer une quelconque victoire dans une guerre d’attrition. Ceci a donc logiquement influencé toute la pensée militaire allemande, mais sans exclusive. En effet, alors que la nécessité de ne pas combattre sur deux fronts s’est très vite imposée, dès le XVIIIe siècle, ceci n’a pas empêché certains chefs de guerre prussiens, puis allemands, de franchir ce Rubicon stratégique.

Cette approche très spécifique de la guerre, centrée sur la surprise, sur l’offensive, sur la recherche de la confrontation immédiate, s’est appuyée sur plusieurs figures militaires marquantes. En premier lieu l’auteur analyse le roi-soldat par excellence, Frédéric II le Grand, qui est souvent cité comme un véritable génie militaire. Fort à propos est rappelée que ces plus grandes victoires ne furent jamais décisives et occultent certains échecs. De la même façon Blücher, le vainqueur de Napoléon, a vu son œuvre magnifiée par le halo de Waterloo. Portant l’héritage du système de Scharnhorst et de Gneisenau, il ne semble pas possible de conclure en une quelconque supériorité prussienne sur les armées russes, britanniques ou françaises de la même époque. Troisième figure à être analysée, Moltke l’Ancien. Entre 1864 et 1871 ce chef d’état-major a semblé être la synthèse entre l’audace de Frédéric II et les acquis de la modernité : planification tous azimuts, chemin de fer, télégraphe, analyse géographique, histoire militaire, manuel d’instructions, kriegsspiel sont autant d’outils qui ont été utilisés, massivement, par celui qui reste le grand vainqueur de Sadowa (1866) puis de Sedan (1870).

L’auteur revient ensuite rapidement sur les lectures des deux conflits mondiaux du XXe siècle. Deux mythes ont la vie dure : une Première Guerre mondiale qui aurait été perdue, selon Ludendorff par le coup de poignard dans le dos des politiciens de gauche. Plus encore la Seconde Guerre mondiale, malgré le désastre absolu de 1945, serait le point culminant de la supériorité quasi mythologique de la Wehrmacht. Au cœur de ces constructions, la certitude d’un modèle militaire quasi parfait, incarné par des victoires spectaculaires. Pour sonder les arcanes de ces mythes, Thierry Widemann apporte une contribution tout à fête intéressante sur le piège de Cannes. La victoire du général carthaginois Hannibal, en 216 avant notre ère, a durablement marqué les états-majors allemands, à commencer par le chef d’état-major Alfred von Schlieffen, entre 1891 et 1905. Obsédé par le stratagème parfait d’Hannibal, il n’aura eu de cesse de défendre l’idée une reconduction du même plan, devant mener aux mêmes effets. Thierry Widemann démontre avec force que cette approche, malgré l’échec consommé du plan Schlieffen à l’automne 1914, n’a cessé de scléroser l’état-major allemand jusqu’au désastre final de la Seconde Guerre mondiale.

Ce que l’art militaire doit à l’Allemagne

Plusieurs petits articles permettent de mesurer les acquis hérités des doctrines allemandes, servis par la caste des officiers du modèle prussien. De nombreuses pistes sont explorées, avec à chaque fois une mise en perspective à partir d’exemples très précis. On pourra citer ainsi l’auftragtaktik qui doit permettre de faire face au brouillard de guerre définie par Clausewitz. L’idée centrale de ce concept est d’accorder une large autonomie sur le terrain aux exécutants, dans la droite ligne d’une mission définie par le chef supérieur. Cette capacité d’initiative est une des clés les plus tangibles des réussites allemandes lors de la Première et surtout Seconde Guerre mondiale. Le coup de main aéroportée, illustré par les attaques contre le fort belge d’Ében-Émael le 10 mai 1940, le principe de la défense en profondeur imposée par Ludendorff en 1916, le Kriegsspiel, littéralement « jeu de guerre » permettant de simuler des affrontements afin de pousser les officiers à prendre l’initiative, de tester leur capacité de réaction, ou encore le groupe de combat, Kampfgruppe, sont autant d’acquis que l’on doit à la réflexion allemande. Mais c’est aussi l’occasion de revenir sur des acquis moins certains, ce qui est la ligne directrice de l’ouvrage, à commencer par le mythe de la blitzkrieg. Cet axiome n’est absolument pas dû à Hitler mais est l’une des caractéristiques de la pratique de guerre allemande depuis Frédéric II le Grand : une attaque rapide, violente, devant surprendre l’adversaire pour obtenir une destruction rapide. Nicolas Aubin rappelle, à raison, qu’il s’agisse du plan géopolitique ou de sa dimension opérationnelle, qu’il n’existe aucune trace d’une quelconque doctrine clairement établie. Il s’agit en l’occurrence d’une reconstruction a posteriori, s’agissant de donner une cohérence aux immenses succès tactiques du début de la guerre.

Finalement cette partie s’achève sur deux questions fondamentales. La première est traitée de façon lumineuse par Benoist Bihan : comment l’Allemagne a-t-elle réussi à perdre, alors qu’elle était censée disposer d’un outil militaire extraordinaire, les deux plus grandes guerres de l’histoire ? La force de la démonstration est de s’appuyer sur plusieurs pistes de réflexion qui, mises bout à bout, offrent une grille de lecture fine. Comme expliqué au début de l’ouvrage, c’est bien l’obsession de la bataille décisive qui a, de 1914 à 1945, conduit à d’immenses erreurs stratégiques. Autre facteur déterminant, pouvant sembler paradoxal, l’excellence tactique allemande. Dans les deux conflits mondiaux la qualité de combat tactique allemande fut souvent assez nettement supérieure à celle de leurs adversaires. Le problème est que face à une guerre de plus en plus industrielle, mobilisant l’intégralité des ressources des nations, cette excellence tactique n’a jamais permis d’anéantir totalement la capacité de ses adversaires. Finalement le piège de Cannes s’est refermé et aussi parfait que fût le stratagème d’Hannibal, il n’a pas permis de vaincre Rome. Stratégiquement, il aura manqué une réelle réflexion sur le temps long. Qu’il s’agisse de l’échec de 1916 à Verdun ou de celui de Stalingrad en 1942, l’armée allemande s’est révélée incapable de se repenser en profondeur pour faire face à ses échecs. Complexe de supériorité, logistique défaillante, division de l’effort de guerre, recherche technologique qui n’est pensée que comme une fin en soi pour obtenir des armes censées être décisives, sont autant de clés pour comprendre les échecs allemands. L’incapacité à conduire une planification efficace, l’escalade stratégique sans prendre la mesure des moyens nécessaires, sont autant de pistes explorées par l’historien.

Nicolas Aubin quant à lui explore très justement les chemins du récit des guerres allemandes et singulièrement du Second Conflit mondial. Le nœud central de la réflexion se focalise sur cette histoire écrite par les vaincus, propre à la construction de mythes qui ont la vie dure. Qu’il s’agisse de Halder, qui a réussi au début des années 1950 à réhabiliter la Wehrmacht au point d’en faire la base structurelle de la nouvelle Bundeswehr de la RFA, ou des analyses se voulant scientifiques du colonel Trevor N.Dupuy, de celles de l’Israélien Martin van Creveld ou de Kar-Heinz Frieser, tous aboutissent à la même conclusion : le modèle allemand a été admirable et doit être recopié. Nicolas Aubin insiste ainsi sur ce qu’il nomme la « Wehrmachtmania » qui a particulièrement touché la réflexion militaire des États-Unis, au point de générer un mythe d’une Wehrmacht chevaleresque, et d’une U.S. Army qui en serait en quelque sorte l’héritière. Cette idéalisation s’est construite dans le temps autour de quelques figures tutélaires, ainsi Rommel, de batailles fascinantes par leur supposée perfection tactique, mais aussi de jouets voir de jeu vidéo. Idéalisée au plus haut point, Nicolas Aubin conclut « qu’elle – la Wehrmacht – est condamnée à être brûlée » par l’analyse des faits.

Les opérations militaires de la Wehrmacht

La seconde partie de l’ouvrage aborde, de façon chronologique, l’intégralité des opérations au cours desquelles la Wehrmacht a livré bataille. Le découpage est tout à fait classique, de 1939 à 1945, les divers articles sont suffisamment problématisés pour permettre de nourrir une stimulante réflexion.

1939 est marquée par la campagne de Pologne. Jean Lopez analyse, pour mieux le déconstruire, le mythe d’une Blitzkrieg dévastatrice. Il ressort de ces quelques pages les énormes difficultés, souvent éludées, qu’ont rencontrées les forces allemandes face à un adversaire assez nettement inférieur. L’historien commence par rappeler la médiocrité globale du matériel polonais, mais aussi allemand. Il y eut peu de combats de chars lors de cette campagne et les forces germaniques ne furent pas vraiment capables de percer le front polonais en profondeur de façon globale. Il ressort que de multiples unités sont tombées en panne d’essence, la logistique a connu donc de réels problèmes et que finalement c’est l’infanterie qui a fait le plus gros du travail.

Quant à l’appui aérien il s’est soldé par relatif échec dans la mesure où il n’eut aucune coopération entre panzer et aviation. La seule efficacité notable de cette dernière fut concrétisée par la réussite de ses missions d’interdiction, immobilisant, démoralisant et fatiguant les forces polonaises. Cette campagne est importante car la synthèse de tous les problèmes rencontrés en Pologne ont construit la victoire de 1940 sur le front de l’Ouest. Enfin, c’est avec délectation que nous pouvons suivre l’analyse extrêmement étayée de Yacha MacLasha venant mettre un point final au mythe des charges des lanciers polonais contre les panzers.

L’année 1940 est bien entendue marquée par la campagne de France. C’est Nicolas Aubin qui alimente ici l’essentiel des réflexions, secondé par Pierre Grumberg et Jean Lopez. De l’analyse précise de cette campagne quelques idées-forces ressortent. La déliquescence de l’état-major français, l’incapacité de ce dernier à s’adapter aux nouvelles conditions de guerre, face à des officiers supérieurs allemands d’un tout autre calibre. L’excellence des tacticiens germaniques et leur capacité d’initiative supérieure, combinée à la lenteur française et à une forme de sclérose stratégique ont donné le LA d’une terrible campagne.

Contrairement à une idée souvent martelée, les blindés allemands n’étaient aucunement supérieurs aux blindés français. Dans de nombreux cas de figure les forces allemandes furent stoppées et parfois nettement malmenées. Il faut donc chercher, d’un point de vue strictement tactique, dans l’articulation particulière efficace des unités mobiles concentrant infanterie, artillerie, génie et un appui efficace de l’aviation les réelles racines de la défaite sur le terrain, au-delà des errements des états-majors. Dans le cas de Dunkerque (21 mai au 4juin 1940), Nicolas Aubin défend la thèse qu’il ne s’agit pas du tournant majeur de la guerre souvent avancée, mais plus la place du Royaume-Uni dans ce conflit qui s’est joué.

L’année 1941 offre un double visage. Dans un premier temps, la campagne des Balkans offre certes une victoire spectaculaire à Hitler mais a pu peser, ce qui reste un puissant champ de recherche, sur l’opération Barbarossa et son échec devant Moscou. Concernant cette dernière opération, l’essentiel du propos reprend les analyses de la somme de Jean Lopez que nous avons déjà analysé ici : compte rendu de Barbarossa : 1941, la guerre absolue.

Cette campagne est bien entendue celle de tous les records : 6 millions d’hommes, 18 000 chars, 12 000 avions s’apprêtent à s’affronter au matin du 22 juin 1941. Du côté de la Wehrmacht l’hétérogénéité du matériel cohabite avec l’excellence tactique, une expérience hors norme et un moral à toute épreuve. Mais cette armée allemande est aussi celle disposant d’un matériel qualitativement souvent largement inférieur à celui de son homologue soviétique et, chose plus décisive encore, s’appuyant sur un réseau logistique médiocre. Ceci a concerné autant les munitions que l’essence et les pièces détachées qui sont pourtant décisives dans les phases de combat. Du côté soviétique la masse du matériel est également souvent obsolète mais, dès le début de la guerre, plusieurs blindés soviétiques, à l’image des T34 ou KV1, sont largement supérieurs à leurs homologues. La campagne va se structurer jusqu’au mois de décembre autour de huit encerclements dévastateurs. Une doctrine militaire inadaptée, une volonté de Staline de défendre à tout prix la non-agression initiale, un certain effet de surprise et surtout un encadrement terrorisé constituent le ferment de l’effondrement initial soviétique.

Cependant, Jean Lopez et Yacha MacLasha démontrent admirablement comment l’état-major allemand va multiplier les erreurs. L’absence de priorités opérationnelles, la difficulté à mettre en place des prévisions cohérentes sont autant de grille de lecture explorées avec justesse. Les historiens insistent sur deux point : la volonté d’anéantissement qui a fait passer certaines priorités purement tactiques ou stratégiques au second plan pour mieux mettre en place d’extermination systématique des cadres communistes et des juifs, mais aussi le surmenage absolu imposé au forces allemandes jusqu’au mois de décembre. Si l’Union soviétique a réussi à résister, elle doit à la terreur imposée par le système soviétique autant, c’est la force de ce livre de le faire découvrir au grand public, qu’au théoricien Gueorgui Isserson. La réflexion de ce dernier a été au cœur de la reconstruction de l’armée Rouge, chose pourtant jugée impensable par les élites nazies.

L’année 1942 est classiquement définie comme la fin du commencement, pour paraphraser le discours de novembre de Churchill. L’essentiel de la réflexion tourne autour des deux grandes batailles du front de l’Est, à savoir l’opération Mars, le désastre soviétique de Rjev, et l’opération Uranus qui aboutit à l’encerclement puis la destruction de la Sixième Armée de Friedrich Paulus, à Stalingrad. Ces deux batailles sont très différentes l’une de l’autre, tant par leur déroulement que par leur conclusion. L’historien insiste ainsi de façon comparative sur les causes de la victoire dans un premier temps puis de l’échec monumental de Stalingrad. Walter Model d’un côté, à la tête d’une armée à 100 % allemande, Friedrich Paulus de l’autre, un technicien de moindre envergure devant surtout gérer une armée beaucoup plus composite. Roumains, Hongrois et Italiens constituent en effet une part non négligeable du dispositif opérationnel. « Un intuitif agressif et endurant face à un intellectuel prudent et hésitant », pour reprendre les mots de Jean Lopez. Benoist Bihan apporte une pierre particulièrement intéressante dans l’analyse de cette partie, en rappelant que la bataille de Stalingrad s’est jouée dans l’échec soviétique de Rjev qui fixa les forces allemandes qui auraient pu venir au secours de la Sixième Armée encerclée à Stalingrad. Il est intéressant de noter aussi, comme c’est souvent le cas tout au long de cet ouvrage, l’interview, ici de l’historien américain David Glantz, qui remet en perspective la défaite de Stalingrad. Il est question de la responsabilité et il est clair pour l’historien que ce dernier n’a pas été le seul, mais que Manstein lui-même a commis de nombreuses erreurs, même si ce dernier a essayé d’en limiter la portée après-guerre. De la même façon son avis est tout à fait tranché : le tournant décisif de la seconde guerre mondiale et pour lui la bataille de Moscou dans l’hiver 1941-942, et certainement pas Stalingrad. La bataille de Moscou a fait perdre selon lui la seule chance éclaire de gagner la guerre. Ces interviews offrent tout au long de l’ouvrage des respirations particulièrement efficaces.

L’année 1943 est bien entendue structurée autour de l’opération Citadelle, autrement connue sous le nom de Bataille de Koursk. Cette dernière a également été l’objet d’une étude particulièrement fine de Jean Lopez il y a quelques années[1]. Le présent article n’apporte donc pas autre chose qu’une synthèse particulièrement étayée de ses conclusions. C’est la première fois depuis le début la guerre que la Wehrmacht va se retrouver en supériorité technologique claire, à l’image de ces nouveaux chars de bataille, le Panzerkampfwagen V Panther et le Panzerkampfwagen VI Tiger. Si le premier souffre encore de maladies de jeunesse technique au moment de Citadelle, le second est un adversaire capable de venir à bout, dans des conditions de sécurité optimales, de n’importe quel blindé soviétique. La démonstration permet de mesurer que ce sont deux choix totalement opposés dans la façon de faire la guerre qui se sont affrontés. La Wehrmacht a misé sur la qualité et la vitesse, tandis que l’armée Rouge s’est appuyée sur sa capacité de résilience et des moyens extrêmement classiques. Le tout fut servi par un nombre de troupes et de matériel plus important pour faire face au choc initial. Ceci explique que si le différentiel de perte a été largement défaveur des soviétiques, ces derniers se sont montrés capables de remplacer leurs pertes à un niveau largement supérieur à celui de leurs adversaires. Au final c’est la supériorité opérationnelle de l’Armée Rouge qui l’a emporté sur la supériorité tactique de la Wehrmacht.

L’avant-dernière partie est consacrée à l’écrasement de la Wehrmacht au cours de l’année 1944. La démonstration se fait ici en deux temps : d’un côté les opérations du front Ouest avec notamment le débarquement allié en Normandie et la libération de la France jusqu’à bataille des Ardennes de l’hiver 44 et de l’autre côté les offensives géantes de l’été, sur le front de l’Est, qui aboutissent à la plus grande défaite allemande de l’histoire, lors de l’opération Bagration. Une réflexion particulièrement intéressante et menée par Nicolas Aubin autour de l’opération Market Garden de septembre 1944, plus grande opération aéroportée jusqu’alors, qui se conclut en échec. Parmi les aspects abordés, la dimension politique qui a poussé à mettre en place une opération à la va-vite censée accélérer l’effondrement allemand, la sous-estimation de la dimension logistique de la part des alliés. Finalement la démonstration est sans appel : les troubles aéroportés ne peuvent espérer emporter seules une telle bataille, et encore moins la guerre.

1945 est bien entendu l’année de l’écrasement. Au-delà des récits des derniers combats et notamment du siège de Berlin, le plus intéressant tourne autour de la remise en cause de l’héroïsme dont on a longtemps paré les derniers combats la Wehrmacht. Prenant le contre-pied des analyses, entre autres, de Martin van Creveld, et s’appuyant sur les travaux d’Andreas Kunz, Jean Lopez remet en perspective la réalité des faits. Et quelle est-elle ? Sur le front ouest la résistance a été largement moindre que face aux Soviétiques. Elle s’est même effondrée totalement au début l’année 1945 et après le franchissement du Rhin les alliés ne rencontrent plus de réelle résistance organisée. La combativité a été plus marquée sur le front Est, devant la peur de finir dans un goulag de Sibérie, mais ceci fut largement insuffisant pour faire face à une Armée Rouge devenue supérieure à tous les niveaux en portant l’art opératif à des sommets jusqu’alors jamais atteints. La Wehrmacht est depuis la fin 1944 largement composée de soldats inaptes, elle a perdu son sens tactique, l’Auftragstaktik est un lointain souvenir face à la saignée des meilleurs cadres. Quant à son aviation, elle est devenue quasiment inexistante et les quelques qualités rares unités blindées ne doivent pas occulter l’essentiel : la Wehrmacht n’a pas été battue, elle a été écrasée.

Les armes de la Wehrmacht

La dernière partie fera plaisir aux amateurs de technique, aux modélistes et à tous ceux qui sont fascinés de manière générale par les questions relatives aux armements. De manière extrêmement étayée, divers articles permettent de comparer les forces et faiblesses des armes auxquelles la Wehrmacht a dû faire face et avec lesquelles elle s’est battue. Il s’agit donc d’une série de portraits, agrémenté de nombreuses photographies et de schémas extrêmement clairs de quelques armes triées sur le volet. Ce large panel d’analyse peut se découper en trois moments : une large part est accordée aux avions, puis aux principaux blindés, tandis que la Kriegsmarine est proportionnellement moins mise en valeur. C’est là un petit bémol pour un travail global qui reste très bon ; cependant une analyse des U-Boot aurait assurément trouvé une place ici. Parmi les articles qui nous ont paru les plus percutants, celui de Vincent Bernard, consacré aux « Experten de la Luftwaffe », en l’occurrence les As de l’aviation allemande, est de haute volée La culture du tableau de chasse, le démultiplicateur des victoires du front de l’Est sont autant de points devant être mis en perspective avec la qualité supérieure des avions alliés assez tôt dans la guerre et, surtout, l’incapacité logistique de Berlin à s’y opposer.

Benoist Bihan remet également en perspective la genèse des Divisions Panzer. Au-delà de la qualité intrinsèque de certains matériels, qualité relative avant 1943, l’analyse marque des points décisifs en s’attardant sur les origines profondes de ces unités. Confirmé par la suite par le biais d’une interview de James Corum, spécialiste de l’armée allemand de l’entre-deux-guerres, ce sont bien des réflexions antérieures au régime nazi qui ont été la clé de nombreuses réussites. C’est ainsi que Hans von Seeckt, dès les années 1920, a été à la clé d’un vaste mouvement de réflexion qui a conduit, petit à petit, à la mise en place des Divisions Panzer appuyées par l’aviation. La Panzer va cependant petit à petit s’affaiblir, comme le montre très bien Nicolas Aubin, du fait des coups de boutoir répété d’un adversaire qui, à l’Ouest comme l’Est, est capable de lui opposer toujours plus de matériel et d’hommes. Les faiblesses structurelles furent donc d’ordre logistique, à l’image des consommations excessives de certains matériels, et de blindés pensés comme étant des simili forteresses à peine mouvantes, à l’image des derniers projets délirants des ingénieurs nazis qui ne sont cependant point abordés ici. Pensée pour une guerre offensive, la Panzer s’est petit à petit muée en un élément défensif, privé de ses principales forces initiales.

Conclusion

Ce beau livre n’est pas fait pour être lu d’une traite mais plutôt parcouru au gré des envies ou des nécessités de recherche. En ce sens le découpage des opérations par année de la seconde partie est efficace et, de façon globale, le propos demeure cohérent d’un bout à l’autre de l’ouvrage. La problématique de déconstruction des différents mythes, chère à la ligne éditoriale du magazine Guerre et Histoire y est pour beaucoup. Un vaste glossaire permet de compléter les différentes recherches et il est bien fourni. La bibliographie sélective proposée en fin de l’ouvrage brille par la volonté de renouveler l’historiographie, en proposant essentiellement des ouvrages récents. Les cartes qui agrémentent les différentes analyses sont d’excellentes factures, ce qui est une des marques de fabrique des travaux dirigés par Jean Lopez. Il en est de même pour les nombreux schémas et les photos, près de 300, qui font tout à fait leur œuvre. Si l’on cherchait la petite bête il sera toujours possible de regretter le peu de réflexion consacrée aux combats en Méditerranée, qu’il s’agisse de l’Afrique du Nord ou de l’Italie. L’essentiel de la réflexion porte en effet sur le front de l’Est, ce qui se justifie autant par les faits que par le cœur des travaux des auteurs, Jean Lopez en tête.

Ces remarques ne doivent pas occulter l’essentiel : ce livre est une somme très efficace, permettant à tout à chacun de disposer d’excellentes bases pour poursuivre des réflexions avec des ouvrages plus spécialisés. La qualité de la réflexion de ces différents articles, tirés pour la plupart de la revue Guerre et Histoire, offre assurément à cet ouvrage les atours du classique revendiqué par le quatrième de couverture.

[1] Jean Lopez, Koursk : Les quarante jours qui ont ruiné la Wehrmacht, Economica, 2008

C’est Friedrich Paulus, pas von Paulus comme on l’appelle abusivement et von n’a pas de majuscule.

Le fin d’un mythe, en France ? en Allemagne il y a longtemps que les historiens ont déboulonné la Wehrmacht.