Procédant avec une méthode de grande rigueur, toujours explicitée, l’auteur ne succombe, comme le dit Henri Rousso « ni à l’empathie envers des hommes se présentant comme des victimes de l’Histoire, ni à une dénonciation rétrospective qui affaiblirait son propos » ; son impartialité méthodologique ne l’empêche cependant pas d’aborder les problèmes politiques et éthiques. Il se livre à une « déconstruction patiente des différents éléments des témoignages produits » qui lui permet de « nous livrer une réflexion très aboutie sur le témoignage en tant que tel et en particulier le témoignage issu d’expériences paroxystiques ». L’analyse critique de ce corpus de témoignages permet enfin de « dépeindre un certain type de mémoire », démontrant que « le désir de mémoire ne s’est pas limité aux victimes et aux héros ».

L’ouvrage comporte sept chapitres, suivis de notes, de notices biographiques des vétérans (parfois très succinctes car il n’est pas toujours possible de les identifier) et d’une solide bibliographie.

Contexte

Les Français engagés aux côtés des Allemands l’ont été dans trois organisations principales :

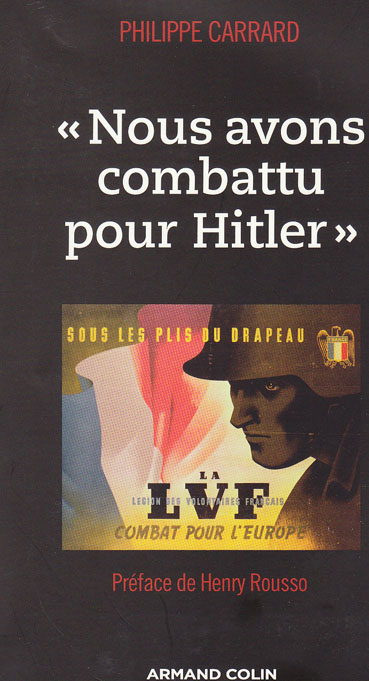

– La Légion des volontaires français contre le bolchevisme, formée en juillet 1941 à l’initiative des partis collaborationnistes parisiens. Soutenue par Vichy et par le gouvernement allemand, elle a participé à l’offensive contre Moscou en novembre-décembre 1941 et subi de lourdes pertes. Retirée du front, elle fut scindée en deux bataillons utilisés contre les partisans en Biélorussie de mai 1942 à fin 1943, puis contre l’Armée rouge en juin 1944. Dissoute en novembre 1944, les rescapés furent versés dans la division Charlemagne.

– La « Brigade Frankreich » de la SS, formée en juillet 1943, engagée en Galicie en octobre 1944 ; ses rescapés furent versés dans la division Charlemagne.

– La « Division Charlemagne » de la SS, formée en septembre 1944, envoyée en Poméranie en février 1945, puis engagée dans la bataille de Berlin en avril 1945.

60 000 Français ont, à des titres divers, servi dans l’armée allemande, mais le nombre des volontaires engagés sur le front dans ces trois organisations n’a pas atteint 14 000. Ils n’ont pas joué un rôle significatif sur le champ de bataille.

Authenticité

Dans ce chapitre, Ph. Carrard cherche à vérifier l’existence de l’auteur d’un témoignage puis l’authenticité de son combat aux côtés des Allemands. Il travaille sur le « péritexte éditorial » (informations situées « autour » du texte, sur la couverture, la page de titre ou dans la préface) et sur l’épitexte (informations concernant le texte disponibles en dehors des limites de l’ouvrage relié). Il se livre à la critique des photographies et autres documents reproduits dans les mémoires des volontaires, s’appuyant sur une connaissance quasi exhaustive des études historiques et autres ouvrages publiés sur cette question (montrant au passage que « des historiens se servent de textes comme sources admissibles, sans toujours s’interroger sur leur statut épistémologique »). Il étudie encore les sites qui, sur Internet, rassemblent les nostalgiques de cette aventure. Il cherche enfin à savoir si les signataires ont réellement rédigé leurs souvenirs, s’ils ont été aidés par les éditeurs, et dans quelle mesure. Il conclut à la « légitimité du statut de témoignage » pour les textes qui composent son corpus.

Véracité

« La question fondamentale (…) n’est plus « l’auteur y était-il ? », mais « s’il y était, le témoignage qu’il apporte est-il fiable » ? Ph. Carrard met en évidence l’existence d’un certain nombre de clichés : ainsi les vétérans affirment-ils tous avoir combattu « à un contre cent » ou même davantage. Très original le paragraphe consacré aux prétendues prouesses sexuelles des vétérans. « Les femmes, selon eux, étaient partout impatientes de tester la réputation d’expertise en matières sexuelles associée à la France et à ses habitants ». L’appétit des femmes russes pour les volontaires français aurait été insatiable, et davantage encore celui des Allemandes, soucieuses pour les unes de perdre leur virginité avant l’arrivée des Russes, pour les autres de s’évader des horreurs de la guerre. Ces récits posent des problèmes de véracité et de vérifiabilité et « manifestent un système de valeur qui est assurément sexiste, aveuglément nationaliste et ignorant de l’histoire des femmes allemandes ». Les stratégies rhétoriques utilisées par les auteurs de mémoires pour justifier des actes qu’ils savent condamnables et pour nier avoir été témoins des exactions nazies en URSS, sont démontées. Il montre par exemple que l’accent est toujours mis sur les « atrocités » commises par les « bandits » que sont les partisans soviétiques. Néanmoins le peu qu’ils disent apporte de « nouveaux éléments à la thèse de la « barbarisation » de la guerre sur le front russe et démontre que la camaraderie pouvait devenir « le moteur d’un exercice bestial du pouvoir ».

Mises en textes

Ce chapitre étudie « les stratégies d’écritures auxquelles recourent les mémorialistes », les « conventions discursives » qu’ils utilisent pour représenter les événements qu’ils ont vécu. Les auteurs des textes du corpus étudié sont pourvu de la facilité de se souvenir avec précision ce qu’ils ont vécu dans le passé. Leurs récits sont donc émaillés de descriptions très détaillées et de conversations précises, rapportées comme elles le seraient dans un roman. Les auteurs ont souvent inclus des discours, des lettres ou des articles de journaux pour légitimer leurs récits. C’est ensuite la question de la perspective narrative qui est abordée. La plupart des mémoires sont rédigées selon la perspective du simple soldat qui participe aux opérations sans en avoir une vue d’ensemble.

Cadres

L’analyse textuelle a ici pour objectif de découvrir les positions idéologiques qui ne sont pas toujours formulées explicitement mais qui découlent de certains choix effectués dans le vocabulaire, des figures rhétoriques et des références culturelles. Ces positions idéologiques se distribuent en deux catégories : celles que les auteurs expriment au moment où ils écrivent ; celles qu’ils affirment avoir eues quand ils combattaient. Les auteurs reproduisent pour la plupart les représentations nazies : il s’agissait d’un conflit entre l’Est et l’Ouest, entre l’Europe et l’Asie, entre Blancs et Jaunes. Ils participaient à une croisade dirigée contre le bolchevisme, pour la défense de l’Occident et de la civilisation. Leur révisionnisme est manifeste quand ils traitent des événements qui ont marqué la libération de la France, décrite comme une série d’exactions à l’égard des citoyens français qui n’ont fait que servir un gouvernement légal. Ils ne semblent pas avoir lu les œuvres des principaux représentants du « fascisme littéraire français » (Céline, Rebatet, Brasillach, Drieu la Rochelle). La culture allemande est absente de leur système de référence : ils n’ont guère d’affinité culturelles ou intellectuelles avec un pays dans l’armée duquel ils se battent, mais dont ils ne se sentent pas vraiment membres.

Témoigner

La LVF comprenait en gros, un tiers de militants politiques, un tiers de soldats de carrière et un tiers d’aventuriers. Dans le corpus étudié, les auteurs qui affichent de fortes convictions politiques viennent des petits partis anticonformistes qui ont proliféré en France dans les années 1920 et 1930, d’organisations collaborationnistes récemment fondées et même de l’armée de Vichy. La catégorie des « aventuriers » compte plus de représentants dans le corpus que celle des vétérans de l’armée française. Ils partagent tous quelques convictions : l’anticommunisme et la foi affirmée dans une nouvelle Europe, « unie », « fédérée » et « supranationale », une Europe décentralisée et sans frontières. Ils insistent sur le fait que s’exprimer a pour eux une fonction à la fois éthique et thérapeutique ; parler leur permet de restaurer une part d’eux-mêmes qu’ils avaient été contraints de censurer (c’est l’« anamnèse » des psychologues).

Une mémoire des réprouvés

Les vétérans se définissent comme des réprouvés et ils imputent cette condition au fait qu’ils figurent aux côtés des vaincus. C’est leur défaite, non leurs crimes, qui selon eux les fait tenir pour coupables et poursuivre par la justice des vainqueurs. Faits prisonniers et livrés à la justice ou arrêtés à leur retour, ils ont été jugés et condamnés à des peines de prison ; les peines furent légères et l’amnistie rapide : tous ou presque étaient libres au début des années 1950. Ils affirment être restés fidèles à leur idéologie et ont toujours refusé d’exprimer des regrets et de reconnaître leur implication dans les atrocités nazies (ils certifient avoir ignoré l’existence des camps d’extermination). Plusieurs se disent même nostalgiques et tous justifient leur choix de façon rétroactive : l’ennemi réel était l’Union soviétique et les hommes qui ont combattu le communisme ne sont pas des traîtres mais des pionniers : la guerre froide leur aurait donné raison ! Ils se voient aussi en précurseurs de l’Union européenne ! Ils déshistoricisent leur rôle dans la mesure où ils ne considèrent ni la nature du régime pour lequel ils ont combattu, ni celle de la collaboration dans laquelle leur pays s’était engagée durant la guerre.

Quelques questions structurent la réflexion de l’auteur qui sert de conclusion cet ouvrage exigeant. Si la lecture des ouvrages qui composent le corpus étudié traduit une certaine fascination pour le mal, présente-t-elle un danger réel et pour qui ? Tous les témoignages sont-ils dignes d’être livrés et préservés ? Selon quels critères distinguer ceux qui mériteraient d’être publiés et ceux qui ne le mériteraient pas ? Qui a la compétence pour prendre ces décisions ? Comment pouvons-nous enquêter sur la mémoire des collaborationnistes sans paraître soutenir les valeurs que leurs auteurs défendent ?