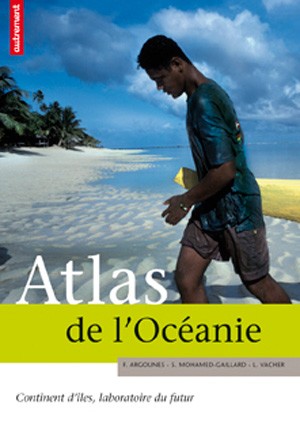

C’est peut-être à l’occasion des Jeux du Pacifique se déroulant en Nouvelle-Calédonie en août 2011 que les éditions Autrement ont eu l’idée de sortir cet atlas, un de plus dans cette collection complète et diversifiée qui fait le bonheur des historiens et des géographes. Pour le lecteur, c’est une opportunité de voir ici rassemblées des connaissances éparses sur le « continent » Océanien, le plus éloigné, le moins connu et le plus tardivement et le moins peuplé de tous les continents. Invention européenne, l’Océanie se définit comme un très vaste espace allant de Hawaii à la Nouvelle-Zélande du nord au sud et de Rapa Nui à Perth (Australie) d’est en ouest. Le choix des auteurs a été en effet d’intégrer l’Australie et toute l’Anglonésie (Australie, Norfolk et Nouvelle-Zélande) dans l’espace Océanien, ce qui est logique au vu du rôle qu’elle y joue, un choix d’autant plus justifié que, de plus en plus, l’appellation « Pacifique sud » d’origine anglo-saxonne tend à supplanter celle d’Océanie.

L’ Océanie, une invention européenne

L’atlas est divisé en deux parties distinctes : une partie historique et une partie géographique contemporaine. En 1832, Dumont d’Urville fixe les subdivisons de l’espace océanien : Micronésie au nord-ouest intégrant les petites îles (Mariannes, Marshall, Guam, Nauru, Tuvalu etc.), Mélanésie avec les « races noires » (dixit) de la région (Papouasie, Salomon, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie) et enfin Polynésie, le plus vaste espace marqué par la culture polynésienne (Tonga, Samoa, Cook, Polynésie française et Nouvelle-Zélande). Dans la réalité des relations humaines, ces espaces apparaissent comme très artificiels et pas du tout cloisonnés au vu des intenses parentés linguistiques, sociales, religieuses et historiques qui unissent les Océaniens. Les distances qui séparent les différents pays ou archipels ont beau être très importantes, l’Océanie forme mentalement, dans l’espace vécu, un territoire fait de relations de proximité, comme en Europe ou dans tout autre continent terrestre. L’espace océanien a été peuplé en deux temps. La première vague vient s’installer en Australie (ancien Sahul) vers 50 000 avant JC, profitant de l’abaissement du niveau de la mer due à l’ère glaciaire de Würm. Il faut attende ensuite les années 2000 avant JC pour qu’une seconde vague de peuplement austronésienne colonise les îles et les grandes terres par le moyen de pirogues à balancier ou de pirogues à double-coque. Ce peuplement s’achève au XIIIème siècle quand les Polynésiens arrivent à Rapa Nui (1200) et Aotearoa-Nouvelle-Zélande (1250). S’établissent par la suite plusieurs royaumes, essentiellement polynésiens, dont l’influence sera déterminante dans la culture océanienne avant l’arrivée des européens au XVIIIème siècle.

Ce contact, tardif, se fait lentement dans un but à la fois commercial et scientifique, et non sans heurts : mort de James Cook à Hawaii (intervenu pour réclamer à grands cris un canot en pleine cérémonie coutumière, une des dernières choses à faire en Océanie), affrontements entre Kanak et santaliers en Nouvelle-Calédonie, guerres maori en Nouvelle-Zélande de 1840 à 1869 ou encore révolte kanak, toujours en Nouvelle-Calédonie, de 1878. Ces affrontements se font toujours à l’avantage des européens qui s’installent de façon durable et évangélisent les populations autochtones. L’occasion d’une belle foire d’empoigne entre missionnaires catholiques, protestants et évangéliques qui donnent lieu à des petites guerres de religion à Hawaii, Tahiti, au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie. Interlocuteurs privilégiés, les missionnaires ou teachers seront les premiers observateurs ethnologiques des populations océaniennes. Durant les deux conflits mondiaux, les populations océaniennes paient leur tribut, du fait de leur appartenance aux empires européens. On se souvient, par exemple, de l’épopée du Bataillon du Pacifique intégré aux FFL qui, de 1942 à 1944 se battra conte les Allemands en Libye, Italie, Provence et Ardennes. L’année 1946 apportera l’émancipation civique à de nombreux océaniens, une émancipation qui va être suivie par une vague d’indépendances soutenues par l’ONU qui touchera la majorité des pays à l’exception de neuf d’entre eux : Hawaii, les îles Mariannes, Guam, la Nouvelle-Calédonie, Norfolk, Wallis et Futuna, Tokelau, les Samoa américaines, la Polynésie française et Pitcairn. Comme dans le reste du monde, ces indépendances vont être plus ou moins réussies : appauvrissement pour le Vanuatu ou Nauru, coups d’État réguliers aux Fidji, mais aussi réussite économique de Palaos. De plus, les liens avec les anciennes métropoles restent encore forts, anglo-saxons et français qui gèrent la géopolitique de la région depuis 1945, et y pratiquent des essais nucléaires en Australie (Maralinga) ou en Polynésie (Bikini, Johnston ou Mururoa).

Un espace géographique marginal

La deuxième partie de l’ouvrage est, comme je l’ai écrit plus tôt, géographique et s’articule autour de trois thèmes majeurs : populations, économie, géopolitique et culture/société. En termes de population et de démographie, l’Océanie apparaît comme un espace multiethnique favorisé par des migrations internes et externes nombreuses. On trouve ainsi des pays émetteurs (Samoa, Tonga, îles Cook, la Micronésie) et les pays récepteurs (Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ou Mariannes du nord). C’est aussi un espace peu peuplé (35,2 millions d’habitants, dont 60% d’Australiens, 16% de Papous et 11% de « kiwis ». L’exiguïté des territoires ou leur inhospitalité, ajoutées à une présence coloniale centralisatrice, aboutit à un fort taux d’urbanisation (92% en Australie, 86% en Nouvelle-Zélande, 96% aux Mariannes du nord) sur des espaces restreints mais aussi, parfois, à une macrocéphalie urbaine comme à Fidji ou en Nouvelle-Calédonie ou la région de Nouméa concentre 67% de la population de l’archipel. Le monde rural reste quand même encore largement représenté en particulier sur les « grandes terres » que sont la Nouvelle-Calédonie (35% de ruraux), les Fidji (48%), les îles Salomon (67%), le record absolu étant détenu par la Papouasie-Nouvelle-Guinée (87%).

En termes économiques, l’Océanie ne pèse pas grand chose si on y enlève l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les économies océaniennes, rarement florissantes, sont tournées vers l’Asie et notamment la Chine. Ce sont avant tout les ressources naturelles minérales et halieutiques qui sont déterminantes. Nickel, phosphate, coprah, terres rares sont recherchés et l’enjeu est de gérer cette richesse minière sans tomber dans le cas de Nauru, une petite île devenue très riche grâce à son phosphate et qui, une fois la ressource épuisée, est devenue un état failli. Même souci pour la pêche au thon. Ici Français, Australiens et Néo-Zélandais ont du mal a faire respecter les quotas de pêche dans leurs Zones Économiques Exclusives, face aux pressions japonaises et chinoises. Une dichotomie que l’on retrouve aussi dans la lutte qui oppose le Japon aux Australiens et aux Néo-Zélandais au sujet de la chasse aux baleines, le Japon ayant réussi, moyennant une aide internationales conséquence, de transformer des nombreuses petites îles du Pacifique sud en alliés.

Se pose alors la question du développement durable et de la protection de l’environnement qui sont des priorités pour les Océaniens car ils connaissent la fragilité de leurs territoires et de leurs équilibres écologiques. Le réchauffement climatique implique l’augmentation des risques cycloniques et l’élévation du niveau de la mer, entraînant l’apparition des premiers réfugiés climatiques (îles Carteret, Kiribati, Tuvalu). Le tourisme, enfin, ne pèse pas très lourd du fait de l’éloignement : 1,1% du tourisme mondial, et souvent concentré dans des lieux réduits (Bora-Bora, Waikiki Beach)

Au niveau géopolitique, il y a une grande imbrication de statuts à l’échelle locale, les administrations coloniales se superposant aux pouvoirs coutumiers sans toujours en respecter les limites. A l’échelle régionale, on compte six statuts différents : états indépendants (Australie, Fidji), dépendants (Nouvelle-Calédonie, Tokelau), indépendants en association (Marshall, Palaos), autonomes librement associés (Cook, Mariannes du nord) et même état des États-Unis d’Amérique (Hawaii). La région est dominée par les anglo-saxons (Australie, Nouvelle-Zélande), les États-Unis (avec une forte présence militaire comme à Guam) et la France. Le Japon, Taïwan et la Chine jouent un rôle économique majeur et cherchent a multiplier les partenariats. Face à la puissance chinoise montante soutenue par une forte diaspora locale, l’Australie renforce sa marine de guerre tout en restant le partenaire économique privilégié de Pékin.

Enfin en termes sociaux et culturels, on notera une forte revendication d’ « océanitude » qui se développe de plus en plus depuis les indépendances, qu’elle soit d’émanation polynésienne ou mélanésienne comme le montrent les succès du Festival des arts du pacifique ou du Festival des arts mélanésiens, ou encore la reconnaissance définitive des aborigènes d’Australie. L’ Océanie valorise ses particularités culturelles : danses, maquillages, tatouages, peintures, architectures….Une culture qui tourne aussi autour du sport (Rugby, surf, va’a) comme le montre le succès régional des Jeux du Pacifique (même si les Australiens et les Néo-Zélandais n’y participent pas).

Au final, cet ouvrage est une excellente porte d’entrée sur le monde océanien, sur les enjeux d’hier et d’aujourd’hui. Un monde qui, selon les auteurs, est un « laboratoire du futur », entre réchauffement climatique, problématiques du développement durable ou de la communication, émergence dans la mondialisation, économies fragiles….L’ Océanie doit inventer des voies de développement originales que lui impose son faible poids tout en conservant sa spécificité.

Cr de Mathieu Souyris

—————————————————————

Cr de Catherine Didier-Fevre

Un continent invisible ?

« L’Océanie, c’est le continent invisible. » C’est ainsi que Le Clézio, dans son ouvrage Raga. Approche du continent invisible paru 2006, qualifie l’Océanie. Depuis, en se présentant comme le « premier président américain du Pacifique », Barack Obama, natif de Hawaï, a rendu plus perceptible cet espace. Le choix d’ouvrir cet atlas de l’Océanie par un planisphère du « Monde vu à l’envers » (« downmunder ») permet d’aborder la question de la représentation de ce continent d’îles. Cette carte, dont les Australiens et les Néo-zélandais se disputent encore la paternité, est la réponse apportée, dans les années 1970 pour « se démarquer d’une vision européenne ou américaine du monde ». Car au-delà de l’inversion du planisphère, la carte « downmunder » place l’Océanie au centre du planisphère et rend ainsi toute sa place à cet espace mal connu des Occidentaux. Situé aux confins du monde, l’Océanie ne cesse, encore aujourd’hui, d’entretenir l’image d’un espace à découvrir alors que, situé dans la région Asie-Pacifique, elle est « un des éléments essentiels à la compréhension des enjeux politiques et économiques » de la mondialisation.

Un continent convoité

L’anthropisation de cet espace par sauts de puce (de – 40 000 ans pour l’Australie à 1200 après JC pour l’Ile de Pâques), au fil des navigations guidées par les étoiles, amène à la mise en place d’un ancrage mythologique singulier (« Le temps du rêve » des Aborigènes d’Australie, par exemple). Au fur et à mesure des voyages de découvertes par les Européens, se construit le mythe du « bon sauvage ». Celui-ci devient la cible d’une évangélisation active opérée par les Eglises protestantes, qui accompagnent l’entrée du continent océanien dans les circuits commerciaux mondiaux, dès le XIXème siècle, parallèlement à son appropriation coloniale (plus ou moins heurtée). Choc microbien, introduction de nouveaux produits et de nouveaux modes de vie, comme la déportation d’une main d’œuvre océanienne dans les plantations du Queensland, des Fidji, de la Nouvelle Calédonie ou de Hawaï, déstabilisent les sociétés locales. La décolonisation tardive (années 1970 – 1990) comme le maintien de territoires dépendants de leur métropole font de l’Océanie un « laboratoire institutionnel et statuaire ». La diversité politique et économique de l’Océanie explique que les mobilités des habitants du continent soient très diverses (pôles émetteurs de flux comme récepteurs, en ce qui concernent l’Australie et la Nouvelle Zélande) et soient le reflet de la puissance économique des Etats régionaux. Aujourd’hui, l’Océanie est l’espace de conflits d’influence entre les Etats-Unis, la Chine, voire de l’Union européenne (politique d’aide européenne au développement des territoires ultramarins). L’Asie, et plus particulièrement la Chine, accroît son influence dans cet espace régional par le biais de la « guerre du carnet de chèques ». Il faut entendre par là la course engagée par la Chine et par Taïwan en Mélanésie et Polynésie dans le cadre de financements d’équipements publics. Par ailleurs, la Chine est le premier partenaire commercial de l’Australie (tant au niveau des importations que des exportations). L’Océanie est bien « le témoin privilégié des évolutions du rapport de force mondial au profit de la Chine et des puissances asiatiques. » dans le cadre actuel de la mondialisation.

Un continent aux défis nombreux

Si les défis économiques ne sont pas propres à ce espace (question du développement, par le biais du tourisme ou de l’exploitation des ressources), ce continent est le premier à avoir à gérer la question des réfugiés climatiques. La diversité de développement de la région fait que les conditions pour répondre à cette question sont très diverses. Mais, d’autres questions semblent encore plus urgentes à traiter : gestion des effets des essais nucléaires (reconnus tardivement par la France par la loi du 5 janvier 2010), sauvegarde d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. C’est tout le défi de la promotion d’un développement durable. La protection de l’environnement ne doit pas se faire au détriment des populations. Il faut, pour cela, que puisse se développer une économie moins dépendante et que les populations puissent accéder, comme nous, aux communications. Atteindre les périphéries des périphéries pour un séjour touristique ou pas montre à quel point la distance exerce sa tyrannie. La révolution internet peut apparaître comme une des solutions à l’isolement, même si son développement passe par la mise en place de câbles sous-marins moins coûteux que les communications par satellites.

La mise en évidence de ces éléments de compréhension de cet espace régional fait de cet atlas un outil de vulgarisation appréciable. On regrettera toutefois que certaines des cartes ne comportent pas d’échelles (bien utiles pourtant pour donner une idée de l’effet de distance qui entre en ligne de compte dans le cas d’un continent archipel). De même, la bibliographie ne fait pas mention de l’Atlas du Vanuatu de Patricia Simeoni, pourtant récompensé en 2009 par le prix Léon Dewez (décerné par la Société de géographie). Sans aucun doute, l’expertise de cette cartographe aurait enrichi la qualité des documents présentés dans ce présent volume. Par ailleurs, la question de l’insularité est très peu centrale dans ce volume. Si les auteurs, au moment de l’écriture du volume, ne savaient, sans doute, pas que c’est la question qui a été retenue à Ulm pour le concours 2012 (Iles et insularité dans le monde), cela pose toutefois la question du peu de place laissé à cette notion dans leur travail. La question de la distance est abordée en filigrane dans l’ouvrage mais celle de l’insularité est pourtant centrale pour ce qui est du continent océanien. La raison à l’absence de cette approche est peut être à trouver dans la composition de l’équipe d’auteurs : un politologue, une historienne et seulement un géographe !