Occident, Byzance et Orient du Ve au XVe siècle

Après un premier atlas des guerres modernes, les éditions Autrement récidivent avec la parution d’un atlas similaire pour les guerres médiévales. De l’Empire mongol à l’Angleterre de Guillaume le Conquérant, en passant par la Sicile, le Kosovo, l’Empire almohade et la France de la Guerre de Cent Ans, cet atlas, disposant du double de pages par rapport à un opus classique, dresse un panorama général des conflits du Ve au XVe siècle.

L’écriture a été confiée à Loïc Cazaux, professeur d’histoire médiévale en CPGE au lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg, et les cartes sont signés par Guillaume Balavoine.

Formant une vaste synthèse sur la période, cet atlas permet ainsi aux enseignants et aux étudiants de disposer d’un manuel synthétique sur des sujets classiques (l’expansion des Vikings, la bataille de Bouvines, la bataille d’Azincourt) mais aussi nettement moins étudiés (la Confédération suisse au XIVe siècle, la bataille de Kosovo en 1389, l’ordre teutonique). Les textes sont courts et problématisés. Les cartes sont complétés par des plans de bataille (souvent issus de manuels américains ou britanniques), des organigrammes, des schémas (comme l’arc britannique) et même des sources textuelles (comme l’endenture de 1415 entre Henri V et Thomas Tunstall).

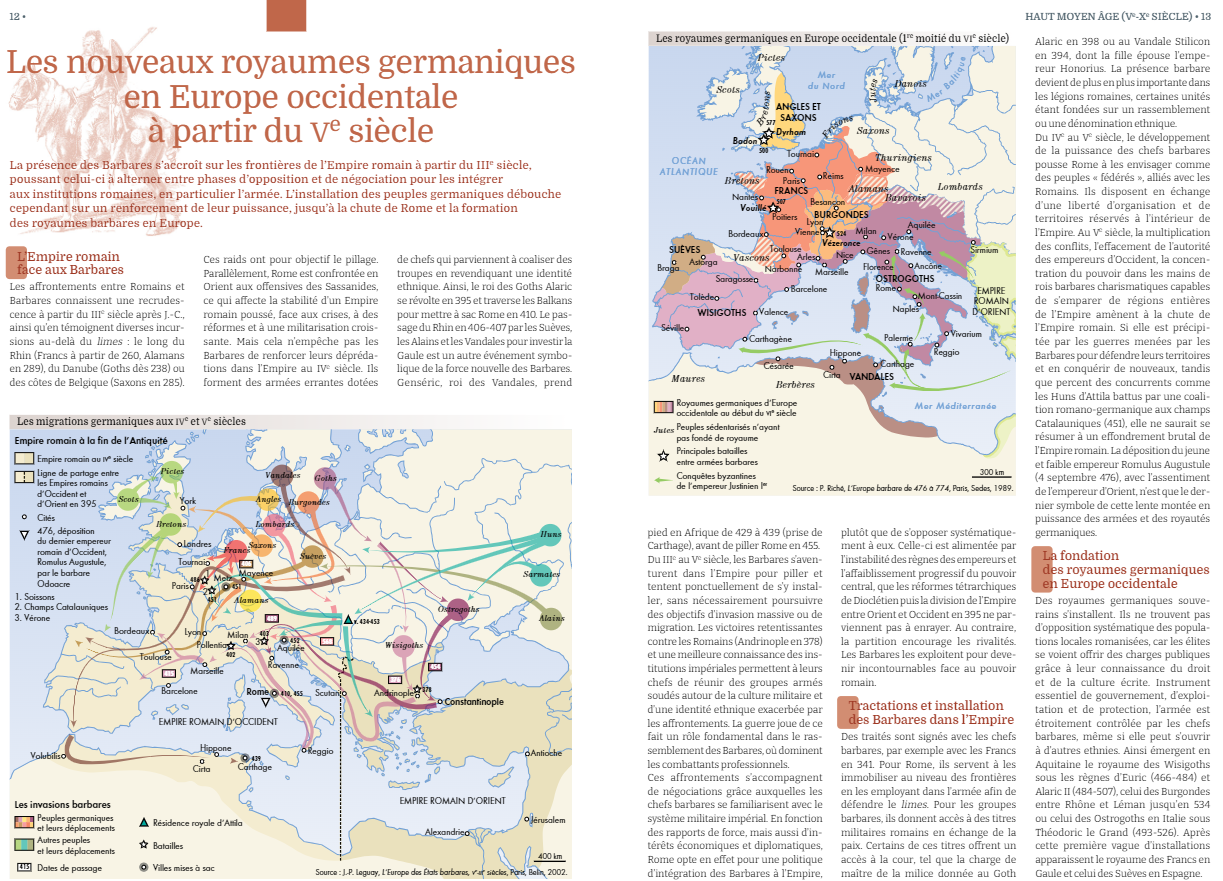

Le découpage adopté est chronologique. La première partie est donc consacrée au Haut Moyen-Age. Des migrations germaniques du Ve siècle jusqu’à la consolidation de l’Empire byzantin, l’Europe chrétienne se consolide autour de modèles monarchiques et impériaux. Parmi les pages les plus intéressantes, notons la synthèse sur la bataille de Poitiers (732) qui replace ce combat dans le cadre de l’expansion musulmane dans le Sud de la France actuelle, jusqu’à Narbonne en Septimanie (737). Le schéma présentant la disposition des troupes d’Abd El Rahman et de Charles Martel s’avère clair pour comprendre la prise à revers des troupes musulmanes.

La deuxième partie s’intéresse aux recompositions géopolitiques visibles lors du Moyen-Age central du Xe au XIIIe siècle. Elle se distingue par d’habiles mises au point sur l’Empire romain germanique et sur la formation de l’Empire mongol. Parmi les pages les plus appréciés figurent celles sur la prise de Constantinople en 1204 par les Vénitiens. Les professeurs d’histoire pourront ainsi utiliser la carte de la ville et des extraits du texte pour montrer comment la quatrième croisade répond à la fois à des objectifs spirituels, politiques et économiques, parfois en dévoyant les buts initiaux.

Enfin, la troisième partie sur le Bas Moyen Age du XIVe au XVe siècle met en avant les confrontations entre des empires et royaumes en expansion (Empire Ottoman, Saint Empire Romain germanique, Grand Duché de Lituanie, royaume de Bourgogne). La double-page sur les « dynasties nationale en Europe orientale » est particulièrement réussie. Une carte retrace la croisade et l’évangélisation des rives orientales de la Baltique au XIIIe siècle, tandis que la seconde illustre l’essor de la dynastie lituanienne des Jagellonides suite à l’union des terres polonaises et lituaniennes par Ladislas Jagellon en 1385-1386.

Dans l’introduction, Loïc Cazaux émettait le souhait que cet atlas puisse « offrir une intelligence historique de l’ensemble de la période médiévale, par delà le cadre européen » (page 9). Grâce à des cartes fort détaillées, des textes à la fois ciselés et concis, et un panorama allant de l’Europe de l’Ouest à l’Asie centrale, le pari est clairement tenu.

Pour aller plus loin :

- Présentation de l’éditeur -> Lien

Antoine BARONNET @ Clionautes