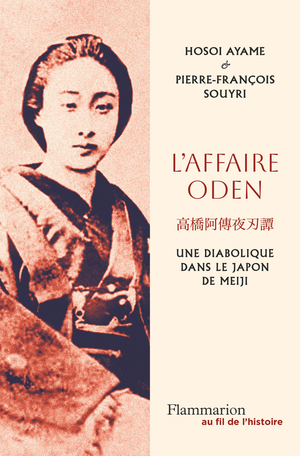

Dans L’affaire Oden, Pierre-François Souyri et Ayame Hosoi examinent un fait divers japonais du XIXe siècle pour nous proposer une analyse des tensions d’un Japon en pleine mutation. À travers le parcours d’une femme aux multiples visages exécutée pour meurtre en 1879, les auteurs proposent une réflexion passionnante sur la justice, la modernité et la place des femmes dans une société qui bascule du shogunat d’Edo à l’ère Meiji.

Une affaire entre crime et légende

L’histoire débute comme un fait divers : une femme, Oden, accusée d’avoir tué un homme, est jugée puis exécutée à huis clos. Mais derrière les récits romancés et les rumeurs relayées par la presse de l’époque, se cache une figure complexe. Tantôt femme obéissante et soigneuse de son époux malade, tantôt hyper-sexualisée et dépeinte comme manipulatrice, Oden devient le modèle même de la femme dangereuse.

Souyri et Hosoi reviennent aux sources éparses, lacunaires et contradictoires – témoignages, rapports judiciaires, articles et œuvres littéraires – pour montrer comment les écrivains et journalistes ont façonné une “dokufu”, femme fatale et démoniaque, symbole des peurs sociales de la modernité. Ces derniers n’ont pas hésité, dès les premières semaines de l’affaire, à inventer des situations et des pans entiers du passé de cette femme.

La fabrique d’un mythe populaire

Les auteurs replacent l’affaire dans son contexte : celui du journalisme naissant et de la littérature de divertissement (gesaku), avide de sensations. Le monde des Lettres se réinventent dans ces années 1870, reprenant les trames de personnages liés au karma (comme le dit de Genji) en y ajoutant une morale confucéenne et victorienne. Des écrivains comme Robun ou Kisen s’emparent du drame pour le transformer en un feuilleton voyeuriste.

Oden devient alors le miroir d’un Japon qui découvre la liberté de la presse sans déontologie : l’invention, la déformation, la sexualisation du crime. Les auteurs montrent comment ces récits brouillent sans cesse la frontière entre vérité et fiction en reprenant des figures traditionnelles comme l’akuba, traditionnellement la vieille femme acariâtre, cheveux gris en queue de cheval et les intègrant à une femme jeune, belle, utilisant l’alcool pour préparer sa victime à la vengeance. Sans oublier qu’Oden elle-même ajoute une couche de mystification par ses multiples changements de témoignages : crime d’honneur pour sa famille, défense face à un homme violent, accident.

Une femme entre deux mondes

À travers Oden, Souyri et Hosoi interrogent la condition féminine dans le Japon de Meiji.

Issue d’un milieu modeste, éduquée, mariée à quatorze ans puis répudiée (pour désobéissance à un mari dont elle ne veut pas), remariée à un homme tombant malade de la lèpre, Oden tente de s’émanciper dans une société où la femme reste enfermée entre obéissance et déshonneur.

Sa trajectoire illustre la difficulté de s’adapter à un monde où les hiérarchies s’effondrent mais où les préjugés de genre persistent. Elle représente la domination des hommes sur les femmes dans une tension entre leur désir de femmes à la sexualité débordante et les codes sociaux dévalorisant la dépendance aux femmes. C’est un fantasme collectif que la société patriarcale cherche à conjurer.

Même son procès témoigne de cette double contrainte : sans avocat, jugée par une justice masculine en quête de respectabilité occidentale, Oden ne peut qu’endosser les rôles que les hommes lui prêtent.

Entre science, misogynie et fascination

L’après-procès ajoute à la démesure. L’autopsie d’Oden, ses organes conservés « pour étude », révèle la dérive d’un discours pseudo-scientifique qui cherche dans le corps féminin la cause du mal moral dans une optique misogyne pseudo-scientifique moderne. Sur cette période les premiers traités de sexologie sont traduits, publiés et vendus sous le manteau. On conseille aux geishas et aux filles en âge de se marier de les lire. Par ces « manuels de reproduction » on passe de l’ars erotica a la scientia sexualis. Tout écart à la norme scientifique devient pathologique.

Sur cette période du Japon de Meiji, l’État cherche aussi à faire des femmes des bonnes épouses et de bonnes mères en normalisant leur comportement social. Tout ce qui s’en éloigne est discriminé.

Une lecture au croisement de l’histoire et de la littérature

Souyri et Hosoi livrent bien plus qu’une simple reconstitution. En mêlant analyse historique, critique littéraire et réflexion sociologique, ils révèlent l’envers d’un mythe et l’univers mental d’un Japon en transition. Ils réhabilitent le fait divers, toujours très mal vu en Histoire, et prennent la suite de Michèle Perrot pour nous faire comprendre comment un crime peut être le marqueur et le symbole de l’état d’une société qui doit se modifier en profondeur.

À travers l’affaire Oden, c’est tout un monde qui se dévoile : celui des marges, des illusions journalistiques, des résistances féminines et des contradictions d’une société en quête de modernité. L’ouvrage propose une analyse intersectionnelle des marginalités du Japon au second tiers du XIXe siècle : femme de classe populaire du monde rural navigant en parallèle d’un milieu à limite de la délinquance – parfois fantasmé – puis du crime – réel cette fois ci.