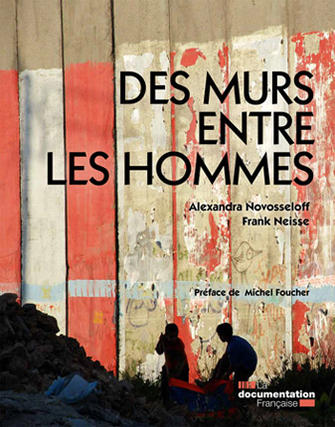

25 ans après l’espoir suscité par la chute du Mur de Berlin, les murs et les séparations sont toujours là. Ils se sont même multipliés : mur électronique érigé par l’Arabie Saoudite avec l’Irak, « mur de Schengen » aux portes de l’Union européenne, projets entre le Kenya et la Somalie ou entre l’Ukraine et la Russie. Ces « murs de la honte » s’appellent « zone démilitarisée » (en Corée), « ligne verte » (à Chypre), « lignes de paix » (à Belfast) ou « grillages de protection » (à Ceuta et Melilla) en langage politiquement correct. Leur impact sur la vie des populations est toujours important, entrainant contraintes et frustrations. Les auteurs, Alexandra NOVOSSELOFF (docteure en science politique, spécialiste des Nations-Unies et du maintien de la Paix) et Franck NEISSE (qui travaille au sein du service européen pour l’action extérieure à Bruxelles) ont rencontré ceux qui vivent près de ces murs qui ont bouleversé leur vie, leurs habitudes.

Ces murs ne sont pourtant pas un phénomène nouveau. La construction de la Grande Muraille de Chine a débuté au IIIème siècle av. J.-C. pour stopper les invasions des nomades venus des steppes. Au XVIIème siècle, elle courait déjà sur 3670 kilomètres. Le Mur d’Hadrien édifié au IIème siècle entre l’Angleterre et l’Ecosse est un autre exemple. Jusqu’au milieu du XXème siècle, ces murs avaient une fonction défensive, au sens militaire du terme (les murailles protégeant les villes au Moyen Age par exemple). Aujourd’hui, les frontières emmurent pour faire face à de nouvelles peurs : l’immigration, le terrorisme, la pauvreté, la criminalité organisée… On assiste à une réaffirmation de ces limites loin d’un monde sans frontières rêvé il y a peu. Deux études de cas, parmi les neuf exemples exposés dans ce livre, me semblent intéressants à développer : la « ligne verte » à Chypre pour établir une comparaison avec l’édition de 2007 (exemple traité par C. DIDIER-FEVRE dans son compte-rendu) et la clôture entre l’Inde et le Bangladesh car elle a été ajoutée dans cette édition de 2015 :

Chypre est une île divisée et occupée. Pourtant les deux communautés chypriotes grecque et turque ont cohabité pacifiquement pendant quatre siècles avant de s’affronter au XXème siècle. En décembre 1963, un officier de l’armée britannique trace au crayon vert sur une carte de Nicosie une ligne marquant la séparation que des heurts entre les deux communautés laissaient présager : c’est « la ligne verte ». 50 ans après, le temps s’est arrêté dans cette « zone tampon » (4% de la superficie de l’île), démilitarisée et surveillée par l’ONU. L’aéroport international, pris entre les lignes de front est inaccessible. L’aérogare est en ruine. Un avion de la Cyprus Airway abandonné sur le tarmac n’est plus qu’une carcasse rouillée par l’usure du temps. Autre exemple : Varosha. Dans le quartier touristique de la ville de Famagouste, les immeubles au bord de la plage ont été abandonnés. C’est une ville-fantôme où personne n’est entré depuis 1974. Pourtant les choses évoluent. Les démineurs de l’ONU ont achevé leur travail dans la zone tampon en octobre 2011. Ils ont détruit près de 25000 mines anti-personnel. Le 3 avril 2008, la rue Ledra, où se situait le plus grand hôtel de la ville, est devenu le 6ème point de passage de la « ligne verte ». Les passages sont de plus en plus facilités grâce à la diminution des démarches administratives et avec le temps, des projets intercommunautaires se développent. Mais le chemin de la réunification est encore long et les obstacles nombreux. Des groupes de travail se sont réunis en 2008 mais les négociations ont été suspendues en 2012. Une septième tentative de réconciliation est lancée depuis 2014. Mais le mur a fait son effet : l’autre, le voisin, est devenu un étranger. La volonté de vivre ensemble diminue et aujourd’hui, la partition est ancrée dans les têtes et les cœurs. Le taux de mariages mixtes quasi-nul entre chypriotes grecs et trucs en est une preuve.

La clôture entre l’Inde et le Bangladesh est le mur-frontière le plus long du monde à l’endroit le plus densément peuplé de la planète. Cette frontière séparant le Bengale a été tracé à la va-vite sans logique géographique ou ethnique par Sir Cyril RADCLIFFE à la fin de l’Empire britannique en 1947. Surveillée par 60 000 soldats indiens, elle reste encore à démarquer 70 ans après. On dénombre 106 enclaves indiennes au Bangladesh et 92 enclaves bangladaises en Inde. 51 000 personnes sont concernées (dont 17 000 bangladais) : des « habitants de nulle part ». « C’est la frontière qui traverse » les gens et pas l’inverse ! Des portes agricoles sont installées tous les kilomètres pour permettre aux paysans d’accéder aux champs. L’accès est toutefois réglementé entre 8h et 17h. Les cultures dont les plants peuvent faire plus d’un mètre de haut sont interdites. Des gardes-frontière indiens sont placés tous les trois kilomètres et demi. Ils se rendent souvent coupables d’agressions, d’insultes et de tortures auprès des habitants de la région. On compte environ 200 morts par an le long de ce « mur de la peur ». Il a été décidé par le gouvernement de New Dehli en 1986 et son premier ministre de l’époque Rajiv GANDHI pour lutter contre l’immigration irrégulière et les terroristes. Un premier tronçon de 850 km de clôtures de 2,5 m de hauteur a été construit en 1989 et un second de 900 km en 2006. Des projecteurs ont été installés à partir de 2007 sur certains pans, ainsi que des radars, des capteurs et des caméras. 800 km ont été électrifiés en 2012. La clôture fait aujourd’hui 2760 km pour un coût total provisoire de 1 milliard de dollars. Passer la frontière peut parfois prendre cinq heures à Petrapole, principal poste douanier entre l‘Inde et le Bangladesh. Elle serpente entre les villages, les hameaux, les maisons, les fleuves. La porte d’entrée de certaines maisons se trouve en Inde et le jardin au Bangladesh. Elle perturbe la vie quotidienne des frontaliers mais n’empêche pas le maintien d’un commerce illégal toléré par les deux gouvernements (comme par exemple le trafic d’un sirop pour la gorge interdit de vente au Bangladesh parce qu’utilisé comme drogue). On parle d’un commerce local de « fourmis » (« ant trade »). Par exemple, environ 20 000 à 25 000 vaches indiennes sont exfiltrées chaque jour vers le Bangladesh alors que ce commerce est normalement interdit par l’Inde car ces animaux sont sacrés. Le trafic est la seule manière de gagner sa vie. Il pullule grâce à la corruption des gardes-frontière. Un autre moyen de survivre est d’émigrer. La clôture a toutefois fait baisser le flot de migrants bangladais de 60 000 à 10 000 par an. On peut au final se poser la question de l’utilité de cette frontière où les villageois ne se préoccupaient guère de quel côté ils pouvaient marcher, vaquer à leurs occupations, labourer leurs champs…Par cette clôture, l’Inde semble vouloir protéger une richesse nouvellement acquise face à une voisin perçu comme beaucoup plus pauvre. C’est un mur qui sépare les pauvres des plus pauvres.

Les murs qu’ils interdisent, contrôlent ou protègent, n’obéissent qu’à une seule logique : la séparation. Mais leur efficacité n’est souvent que temporaire. Ils sont toujours contournables et contournés. Ils sont donc contre-productifs à terme. Ils sont dès leur construction destinés à devenir obsolète et à tomber. Cette vision, très (trop ?) optimiste, des auteurs est en partie contredite par la réalité. Des murs se construisent chaque jour comme l’atteste l’actualité parfois tragique aux portes de l’Europe. Mais le sujet de cet ouvrage, très clair, de plus de 260 pages n’est pas vraiment les murs mais bien les hommes, qui en soufrent en même temps qu’ils s’en accommodent sans jamais les oublier car toujours visibles. D’où l’importance des nombreuses photographies qui illustrent parfaitement des textes faisant référence constamment à la vie (et parfois à la mort) des hommes dans ces régions frontalières. Sans aucun doute, les différents exemples traités dans cet ouvrage pourront servir de base à des études de cas en géographie à la fois précises et vivantes que ce soit au collège ou au lycée. Nos élèves penseront alors peut-être comme Isaac NEWTON que « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. »