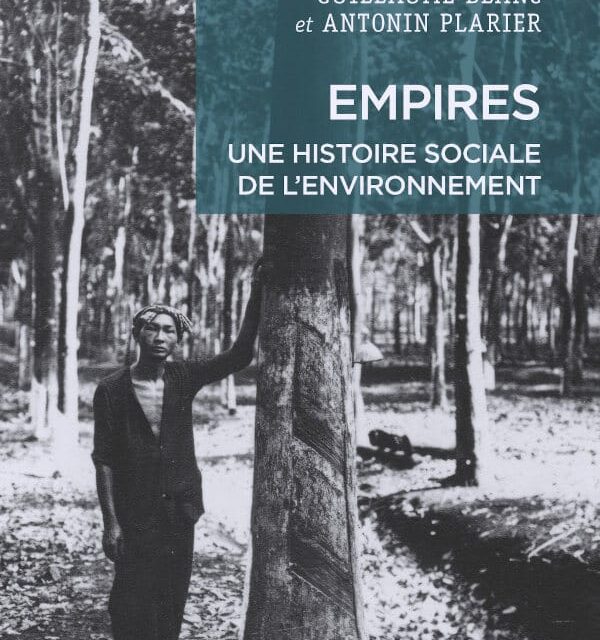

Avec Empires, Guillaume Blanc et Antonin Plarier proposent de réfléchir aux transformations environnementales et sociales liées à la colonisation et à la domination de vastes territoires par les puissances européennes à partir du XIXème siècle.

Une démarche féconde, appuyée sur des recherches novatrices

« Qu’est-ce que l’empire et le colonial font aux environnements qu’ils rencontrent, conquièrent et gouvernent ? ». C’est par cette question que débute l’ouvrage qui entend imbriquer histoire sociale, histoire environnementale et histoire des empires coloniaux. Les auteurs entendent « déjouer les pièges du storytelling impérial » et rappellent les prédations coloniales ainsi que l’économie extractiviste sur laquelle repose ces empires. Sans oublier les politiques de conservation de la nature initiées par les puissances coloniales dans ces territoires. Mais ajoutent-ils les peuples d’Asie ou d’Afrique dominés ont su résister, négocier et ont parfois contourné les obligations imposées par les colonisateurs voire s’y sont franchement opposés. D’autant plus que ces derniers, souvent aveuglés par leur sentiment de supériorité et leur racisme, se sont quelquefois trompés.

Pour mener à bien cette histoire sociale et environnementales des empires coloniaux, Guillaume Blanc et Antonin Plarier s’appuient essentiellement sur des travaux menés par des historiens anglo-saxons ou issus des pays anciennement colonisés. Un des grands mérites du livre est ainsi de nous faire découvrir des chercheurs souvent peu connus en France et qui étudient des espaces délaissés, à quelques exceptions près, par les chercheurs de notre pays souvent concentrés sur l’ancien empire colonial français. L’ouvrage reprend des travaux en langue anglaise publiés pour la plupart dans les années 2000.

Une écologie impériale ?

La première partie de l’ouvrage intitulée « Écologie impériale et ordre social » est constituée de deux chapitres qui entendent faire le point sur des questions distinctes.

A partir de scènes du film des studios Disney Le Roi lion, William Adams présente « quelques-uns des traits signifiants de cet esprit colonial de la nature » dans l’empire britannique. Il considère que les colonisateurs entendaient réordonnancer la nature, l’explorer et la classifier afin de la gérer rationnellement. Ils se sont aussi intéressés à la préservation de la nature « sauvage » et de la faune mises en danger, selon eux, par les populations locales d’où la création de réserves dont l’auteur donne de nombreux exemples.

Dans le second chapitre de cette partie, « Planifier une nouvelle écologie humaine », Peder Anker part, lui, des romans de H. G. Wells. Il présente les réflexions, les recherches, les travaux et les expériences d’écologues du Royaume-Uni dans l’ancien empire britannique des années 1930 à la fin des années 1950. Soit des pays souvent peu étudiés en France.

Des études de cas nombreuses et stimulantes

Sans présenter l’ensemble des études de cas de l’ouvrage qui nous font voyager de l’Asie à l’Afrique nous voudrions souligner l’intérêt de certaines, passionnantes par nombre d’aspects. Trois ont plus particulièrement retenu notre attention[1]. La première de ces contributions met en valeur l’aveuglement du colonisateur britannique en Assam (Inde). Tout à sa croyance que le thé ne saurait être que chinois, il ne reconnaît pas les théiers de cette région, importe des plants de Chine et fait venir des travailleurs, supposés spécialistes, de ce pays. Las la plante « sauvage » est mieux adaptée aux conditions locales et le thé d’Assam s’imposera après un temps. A Madagascar, les habitants de la Grande île ont recours au figuier de barbarie introduit par un Français mais pour des usages bien différents de ceux pensés au départ. Enfin dans l’Indochine française, les plantations de caoutchouc constituent un enjeu important dans le combat entre le Vietminh et la puissance coloniale, acteurs dont les vues évoluent au fil des ans.

D’autres contributions permettent de percevoir les enjeux sociaux liés aux choix environnementaux effectués en Inde avec la foresterie d’Etat, à proximité de mines de Zambie. D’autres présentent les tensions qu’entrainent la politique de conservation de la nature en Afrique.

L’ouvrage ravira tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des empires coloniaux, aux enjeux environnementaux et à l’histoire sociale. Il apporte des informations souvent inédites sur les empires coloniaux anglais, allemand ou portugais et offre aux enseignants une ouverture sur des espaces souvent peu connus.

[1] Le lecteur critique remarquera que, poids des habitudes, deux de ces études concernent l’ancien empire colonial français.