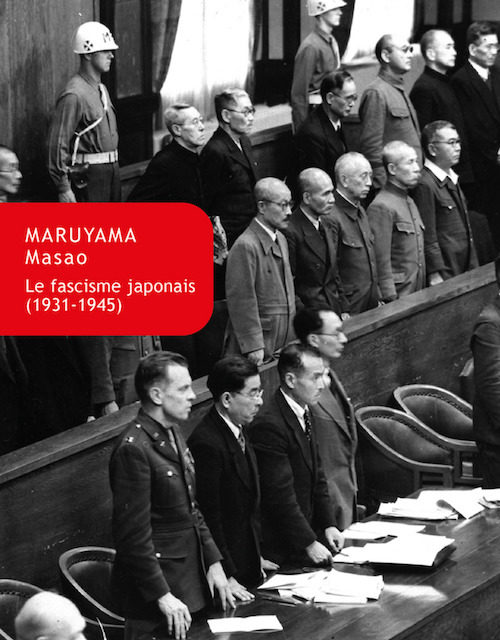

L’ouvrage présenté dans cette fiche est un recueil de trois textes : une première analyse quasi pamphlétaire antimilitarisme mettant en avant les rapports d’oppression au sein de la société japonaise, un manuscrit de cours dans lequel il développe l’idée d’un fascisme japonais comme mouvements politiques et régime politique (dont l’efficience est plus discutable) et enfin des réactions face aux procès de Tokyo, revenant sur l’irresponsabilité et l’indolence des dirigeants comme Tojo.

Son auteur, Maruyama Masao, profite de l’après guerre pour proposer une relecture de l’accès à la modernité du Japon. Il défend l’idée que le gouvernement est une marionnette de l’armée basée sur une cascade hiérarchique d’oppression qui a pour but la domination du Pacifique et la régénération du pays sur des valeurs immémoriales (et passéiste).

Les concepts européens sont difficiles à replaquer sur les réalités japonaises : le terme militarisme pose trop le regard sur l’armée, impérialisme sur les conquête territoriales. Fascisme ne semble pas aller non plus : il n’y a pas de chef élu ayant réalisé une prise de pouvoir comme en 1922 ou en 1933. L’Empereur est une sorte de père pour son peuple. Des mouvements fascistes ont existé, dès les années 1920, au sein de la société civile, mais ils reprochent à l’armée son manque de radicalité. Finalement on peut se demander si le régime japonais ne serait pas plus proche du régime de Vichy : des militaires peu entreprenants laissant les radicaux prendre le pas sur la fin, quand tout s’effondre. Malgré tout il manque une armée et des visées expansionnistes (le Japon prend l’Indochine sans problème).

Finalement aucune taxonomie ne semble fonctionner pour définir un régime basé sur une monarchie millénaire d’essence divine, ayant une armée et une industrie très puissante, tendant vers un impérialisme conquérant et structuré autour de l’agrarisme et du familiarisme.

Info annexes :

Très peu de communication entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon au sein de l’axe, contrairement à ce que pensent les Occidentaux vainqueurs : pacte Germano-soviétique de 1939 sans prévenir le Japon, pas de soutien du Japon contre Staline, pas d’assentiment de Berlin pour Pearl Harbor.

Friedrich Meinecke propose une analyse de l’instauration du nazisme : les révolutions industrielle et scientifique ne se sont pas accompagnées d’une modernisation politique après l’échec de la révolution de 1848.

Logique et psychologie de l’ultranationalisme (mai 1946)

Maruyama entame son analyse en rappelant que les Alliés percevaient les forces de l’axe comme un tout homogène défini par ultra-nationalisme. Il explique que contrairement à l’Allemagne, les racines intellectuelles du régime japonais sont très peu identifiables et sont multiples. Il avoue d’ailleurs que ces idées ne sont encore qu’imparfaitement effacées de l’esprit de ses compatriotes.

Maruyama remet en cause le qualificatif d’ultra qui serait légitimé par l’usage de la violence dans des conquêtes de territoires. Les États modernes européens se sont constitués dans la même dynamique durant les monarchies absolues. Par ailleurs Carl Schmitt avance qu’un État doit être neutre en terme de valeur, ce que ne fait pas le Japon moderne. L’ensemble des normes et valeurs ne peuvent être apportés par le gouvernement qui doit céder la question de l’intériorité des individus aux individus eux même ou aux religions. Sur ce modèle le droit divin est exclusivement un principe lointain de légitimation du pouvoir politique. Le Japon de Meïji va concentrer ces deux pouvoirs (extériorité et intériorité de l’individu) dans les mains du gouvernement.

On parle alors de souveraineté de l’État car les penseurs à l’origine de l’ouverture du japon et de sa modernisation ont été confrontés au phénomène très rapidement, sans prendre le temps d’exercer leur esprit critique. Ils reprennent notamment Stuart Mill et considèrent que la loyauté envers le souverain et la piété filiale sont des éléments à ne pas remettre en cause.

Par conséquent il n’y a pas de médiation individuelle sur les normes et valeurs. L’État n’a alors jamais formalisé son rôle et a pris en charge l’intériorité des Japonais, comme pour le rescrit d’éducation. Mettre l’art et les sciences au service de l’État qui contrôle les croyances (il faut attendre le rescrit de 1946 pour nier la nature divine de l’empereur) c’est donner une sorte d’absolu au gouvernement, niant la subjectivité de l’existence individuelle et donnant à l’État impérial une légitimité intrinsèque, s’infiltrant ensuite dans tous les domaines.

La voie des sujets, texte de 1941, nous expose, par son analyse critique, qu’il n’a jamais existé de reconnaissance de la vie privée dans le Japon moderne. Tous les éléments liés à l’individualité sont rapprochés de l’État et d’un intérêt sous-jacent au projet national. Notamment services de l’état et intérêts personnels, réussite et prospérité, sont rapprochés. Capitalisme et nationalisme se sont donnés la main et les intérêts privés se sont facilement infiltrés au sein de l’État. On ne distingue plus gouvernement et vertu ce qui pousse à tout légitimer. L’un est la source de l’autre et vice versa.

On le voit quand le Japon quitte la SDN : l’organisation devient une assemblée illégitime et le pouvoir interprète le départ de l’Allemagne et de l’Italie comme étant le résultat de son influence. D’ailleurs, les différentes crises ne sont pas des moments d’autocritique mais la volonté d’affirmer que les valeurs individuelles et la morale n’ont aucun intérêt s’il ne permet pas de mouvoir les hommes, d’être un pouvoir politique. Or, Maruyama rappelle qu’un idéal n’a pas à être utile.

Par ailleurs, comme le remarque Johann Chapoutot, l’auteur se fourvoie sur la comparaison au nazisme. Les dignitaires allemands n’ont pas tous été fier de ce qu’ils ont fait. De même, les japonais aussi ont réalisé des expériences scientifiques froides sur des populations civils (unité 751).

L’ordre hiérarchique organise la société et tend à faciliter l’installation de l’autoritarisme. Cette hiérarchie se définit par un sentiment de proximité né du rapprochement avec la valeur ultime qu’est l’Empereur. La loi ne contraint pas également le gouvernant et le gouverné. Il existe une domination à l’intérieur de la hiérarchie. Plus la position sociale est haute et moins la loi est respectée, et inversement. L’éthique de la classe politique n’est pas mue par une conception abstraite du droit ou la volonté d’un service public mais bien comme une supériorité née de la proximité à l’Empereur et donc détruisant toute opposition.

L’armée représente parfaitement cette conception d’une dépendance verticale au pouvoir au lien d’une organisation sociale horizontale. Le militaire est en plus vu comme supérieur aux « provinciaux ». Il se doit de purifier l’esprit de la société d’après Araki Sadao. Au sein de l’armée un esprit de compétition et de supériorité est favorisé en faisant de chaque corps, de chaque division le supérieur de l’autre. Il en découle un factionnalisme, partagé avec la bureaucratie.

Maryama met en avant qu’il est difficile de trouver un responsable dans ce cas de figure : chaque faction se bat pour gagner en proximité avec le pouvoir. Tojo lui même avoue n’être qu’un serviteur de l’Empereur et que rien n’est fait en dehors de son nom. Pourtant il a plus de pouvoir que n’importe qui. Fukuzawa Yukichi parle d’une sur-pondération du pouvoir comme une loi invariable du pays depuis ses origines. Oppressé d’un côté, on oppresse de l’autre.

On comprend alors les violences commises par les soldats en Chine et aux Philippines. Dernier échelon de son corps, opprimé par ses supérieurs et n’opprimant personne, le soldat reste un membre de l’armée de l’Empereur, valeur ultime. Il explose de cette supériorité sur les peuples conquis. Dans ce contexte, la sphère de co-prospérité asiatique est une mise en œuvre de cette pensée d’un pouvoir légitimé par la valeur ultime du souverain et de la proximité à celui ci dans un cadre international. Plus on est proche du Japon, plus on est un pays important. Et chaque Japonais y gagne des inférieurs par nature.

L’idéologie et les mouvements fascistes au Japon (juin 1947)

- Ce second texte est le manuscrit d’un cour donné à Tokyo et cherchant à comprendre les mouvements fascistes. Il y donne une temporalité en trois périodes concernant le fascisme japonais :1. Une première de 1919 à l’incident de Mandchourie en septembre 1931. Ce sont des mouvements civils d’extrême droite qui lancent ce fascisme.

2. De septembre 1931 au coup d’État de février 1936, période où les événements violents s’accumulent (coups d’État, attentats dont ceux de la Ligue du sang…). Les mouvements sans accroche avec le pouvoir se lient avec l’armée, surtout avec les sous-officiers devenant factieux. C’est le moment de la radicalité.

3. Un troisième temps d’accomplissement et de gain du pouvoir entre la reprise en main du pouvoir par l’armée en février 1936 jusqu’à à la déclaration impériale de 1945. L’armée reprend le phénomène par le haut et y fédère deux blocs distincts : les forces quasi-féodales de la bureaucratie impériale et les forces du capitalisme bourgeois.

Le premier temps est en réalité une réaction envers la montée des groupes marxistes liés à la révolution russe et au marasme économique post guerre. Les groupes qui en sont à l’origine cherche à casser les grèves ouvrières et les manifestations paysannes. Des groupes s’instituent comme l’association du Grand Japon pour la Justice qui met en place un système de patronage antique avec une relation de fraternité.

L’affaire de Mandchourie ne marque pas réellement le début du fascisme japonais mais plutôt un moment d’amplification, un signe pour les militaires qu’ils n’ont plus besoin de faire semblant. On relève une tentative de coup d’État en mars 1931 par la société de la fleur de cerisier dans laquelle on retrouve Okawara Shumei et dont le but était l’application d’un gouvernement militaire avec le général Ugaki à sa tête.

La violence du fascisme radicale et décomplexée de la seconde phase se forme sur la double pression de la panique économique et des tensions internationales après la Mandchourie, Shanghai et le retrait de la SDN. C’est alors l’association avec de jeunes officiers de l’armée et des hommes d’affaires comme Ishihara Koichiro qui permet la mise en place de groupe d’unification/de regroupement des mouvements comme le comité national des patriotes pour l’unité de lutte. On veut établir une industrie nationale pour soutenir l’État, en proposant une optique sociale qui disparaît dans la troisième phase.

Les mouvements prolétariens eux mêmes sont rongés par le fascisme, même ceux qui luttaient contre dans un premier temps : apparition d’un parti national socialiste, irruption du parti social des masses avec ses trois anti (anticapitaliste, antifascisme, anticommunisme). Dernière influence forte sur la fascisme, l’organisation de groupes de réservistes et de bureaucrates qui créent une base populaire pour les premier, mettent en lien les différents personnages importants du mouvement global pour les seconds. Finalement tous ces sous-mouvements ont des partis mis en place, incapables de s’unir durablement par opposition idéologique (ultra nationaliste contre social nationaliste) ou de modalité (mouvement populaire contre élitisme).

Concernant la troisième phase, la tentative de coup d’État de février 1936 représente un moment de rupture par le renforcement continu du pouvoir d’en haut et du contrôle étatique. La dictature de Tojo n’est finalement pas un bon en avant quantitatif ou qualitatif. Bien que choquante en terme de restriction des libertés politiques, tout ce qui l’a permis était préexistant.

Maruyama prend ensuite un temps pour éclairer les spécificités idéologiques du fascisme japonais dans sa constitution par les différents mouvements :

- Des thèmes communs a tous les fascisme comme le rejet de l’individualisme et du libéralisme, antiparlementarisme, expansionnisme, militarisme (comme apologie de la guerre pour elle même), racisme, négation de la lutte des classes. On retrouve aussi un rejet du matérialisme qui ferait du capitalisme et du socialisme, se concentrant sur la possession, des idéologies sœurs (analyse de Olawa Shumei). Le spiritualisme qui lui est privilégié a bien aidé certaines fortunes industrielles à se tailler des monopoles profitables au nom d’une force nationale désintéressée.

- Le familialisme : une exaltation du modèle familial dont l’État est l’extension par la maison impériale comme une sorte de maison mère. Le devoir du Japonais est de rendre service à sa famille, à son lignage représenté par l’État. Cela limite grandement les capacités de critique et de rejet du fascisme.

- L’agrarisme : une tendance, à l’opposé du centralisme impérial, à vouloir autonomiser et renforcer les campagnes pour retrouver une spécificité japonaise loin des habitudes occidentales (comme le dit Okawa Shumei dans le programme de la société de la pratique terrestre). Tout le monde à l’extrême droite n’y est pas favorable et nombreux sont ceux qui veulent un développement industriel rapide régulé par l’État.

Le meilleur représentant du mouvement est Gondo Seikyo et son traité d’autosuffisance pour les campagnes, régionaliste et anti-étatique (municipalisme des origines, rejet de l’état central castrateur, rejet fiscal, campagne comme gardien des coutumes, agrarisme nourricier, rejet du modèle prussien entraînant la corruption bureaucratique). Sa vision anti-industrielle, anti-citadine et anti-centralisme se rapproche énormément d’un anarchisme rural, attaché au terroir et aux gens qui le font.

On rejoint les critiques de concentration du pouvoir à Tokyo et dans les préfectures rédigées en 1888 dans les thèses nipponistes voulant préserver un génie national. On rejette la marche forcée vers le capitalisme occidental qui a poussé, sur le modèle prussien, l’état de Meïji à mettre de côté l’agriculture. Cette pensée est très présente chez les acteurs du coup d’État du 15 mai. Ces groupes se sentent dépendant de Londres et veulent se rattacher à la terre et à la naissance.

Mais tous ne rejettent pas la modernité. Tachibana parle de mécaniser et moderniser les campagnes comme base d’un nouveau Japon, anti-internationaliste et basé sur des organisations autonomes de coopération nationale qui contrôlent l’industrie. Tout cela se construit dans le contexte de la crise de l’agriculture et de la soie des années 1930, liées à 1929. La crise est forte dans les campagnes qui voient leur niveau de vie grandement baisser. On comprend alors l’attachement des sous-officiers au fascisme japonais puisqu’ils sont, eux mêmes, issus de familles de petit et moyen propriétaire terrien. Ils s’opposent à une classe dirigeante corrompue alors que leur famille vivent dans la misère.

Le rejet se concentre aussi sur les grands cartels industriels comme les zaibatsu. Pourtant les grands besoins de l’armée dépendent de fortes dépenses dans l’industrie qui concentrent encore plus les richesses dans les villes et au sein de certaines entreprises… Contradiction totale avec les vœux des militaires et appauvrissement des campagnes en lien au développement de l’armée !

Au final cet agrarisme traditionnel est rapidement relégué à un idéal que seuls les textes de propagande défendent. Dans les faits, et Tojo lui même le reconnaît, le pays a un besoin industriel, notamment pour l’armement, extrêmement fort, qui dépouille les campagnes de leurs travailleurs. D’ailleurs les textes officiels visent à la défense du petit entrepreneur et du paysan et non pas de l’ouvrier comme dans les régimes européens. Volontairement on met le prolétaire de côté dans les discours, on déprécie sa valeur au sein de l’armée face au paysan. La chose ne soulève que de l’indifférence, les ouvriers ont intégré l’idée d’être idéalement inférieur aux paysans. Les discours ont cassé tout recours au soulèvement des ouvriers.

- Le panasiatisme : libérer les peuples d’Asie orientale en mettant fin à la domination occidentale. Cela est permis par le développement du Japon en tant qu’État moderne, « moderne sans être occidental » (Souyri) entraînant une libération parallèle à l’instauration d’une hégémonie japonaise. Les Japonais stoppent ce que Marx nommait la poussée vers l’est des Européens mais plongent dans un impérialisme classique.

Maruyama tente de faire une sociologie des acteurs du fascisme et relève qu’une des spécificités du fascisme japonais réside dans l’origine extérieur à l’appareil d’État des membres des groupes d’extrême droite et l’inexistence d’institution de gestion des masses. Une petite élite qui a la passion du pays, d’un héroïsme patriotique doit prendre les chose en mains selon eux. Leur vision est marquée par un utopisme portant des actes violents mais sans réflexion sur le modèle à mettre en place. C’est le cas du témoignage de Inoue Nisssho, personnage central de la ligue du sang, qui veut détruire sans penser à la reconstruction.

Les membres du coup d’état du 15 mai 1932 ont une organisation très précise sur la mise en place du coup d’État mais n’ont aucun projet de réforme hormis porter l’amiral Togo à la tête du gouvernement, instaurant la loi martiale. Les membres de l’armée de terre ne vont même pas aussi loin dans la perception du monde de demain, ils n’envisagent que de mourir l’arme à la main. C’est la même chose qui est prévue durant le coup d’État de la Shinpetai : bombardement de la résidence du Premier Ministre, massacre des ministres au sabre puis mort de tous les participants contre les forces de police de la ville. La grande différence avec le nazisme c’est l’enracinement du pays au sein de la démocratie. Les nazis camouflent leur dictature derrière les caractéristiques d’une démocratie, d’un État pour le peuple, d’un patriotisme du territoire et du peuple, non pas celles d’un souverain.

D’un pont de vue sociologique ce sont les classes moyennes et les petits bourgeois qui ont énormément soutenus le fascisme à la japonaise. En y regardant précisément, Maruyama insiste sur le fait que ce sont les professions de la production et non les catégories intellectuelles (comme c’était le cas en Allemagne et en Italie) qui en sont à l’origine même si des groupes d’étudiants fascistes ont existé (mais sans soutien de la majorité). Contrairement à l’Europe ou les intellectuels ont eu une influence forte sur les mentalités par une longue tradition progressiste, le Japon a connu un calque des savoirs européens sans imprégnation au sein de la société. Ceux qui influencent les mentalités font partie du groupe productif grâce à leurs positions dirigeantes sur les lieux de travail, accentués par la structure hiérarchique de la société.

Pourtant économiquement très proches de leurs subalternes, ils disposent d’une autorité indiscutable qui leur permet d’être le relais de l’endoctrinement étatique et de la classe dominante. Ils sont aussi la base de l’opinion publique et apporte le consentement populaire nécessaire au régime. La rupture entre les deux groupes de cette classe moyenne est importante : l’association des réservistes fait ressurgir en 1935 la thèse de Minobe (supériorité de l’État sur l’Empereur qui n’est qu’un organe de pouvoir qu’il faut limiter, notamment militairement, sur le modèle de la monarchie constitutionnelle) et s’y oppose violemment. Pourtant son passage à la chambre des Pairs avait mis en avant un consentement ancien sans agitation au sein des armées.

La contestation se diffuse par le relais des productifs alors que les intellectuels avaient acceptés les conclusions proposées. Ces derniers se sont isolés intellectuellement, par un élitisme de la pensée. Il n’existe aucune revue au Japon qui propose à la fois des analyses politiques et des articles populaires (comme le Time ou Newsweek). Les membres du premier groupe vivent avec les couches populaires, connaissent leur langage et leurs attentes.

Le dernier point soulevé dans ce second texte se concentre sur la transition des mouvements fascistes vers le régime fasciste. Le phénomène a ceci de particulier que ce sont les forces politiques déjà en place qui ont enclenché ce revirement en donnant l’énergie politique aux militaires et bureaucrates en place pour imposer leurs vues : c’est le cas de la mise en place des cabinets de coalition de militaires, bureaucrates et hommes politiques qui remplacent ceux des partis. A chaque coup d’État, peu importe le but des protagonistes, la sphère d’influence des militaires s’agrandit.

Le coup d’État du 26 février 1936 termine de réalisé le transfert vers un fascisme par le haut : la faction du contrôle l’emporte sur celle de la voie impériale, et condamne le fascisme radical en entérinant des mesures autoritaires : limitation du droit de vote, contrôle de l’exécutif sur le législatif… Quand on compare les condamnations des conspirateurs avec celles des affaires précédentes (on y qualifiait les officiers dissidents d’hommes au cœur pur) on se rend compte que la justice est bien plus sévère, notamment avec les instigateurs civils. Pourtant les fascistes d’en haut on participé aux mêmes sortes de mouvements, comme la fleur de cerisier.

Le programme des radicaux reste très idéaliste : restaurer la prérogative impériale et l’Empereur saura quoi faire. L’année 1936 représente donc une rationalisation de la fascisation du pays : plus de coup d’État, utilisation de l’Empereur pour appliquer les décisions que l’armée envisage. L’armée intervient constamment sous le prétexte de reprise en main de l’agitation. Les aides données aux paysans et aux chômeurs sont stoppées pour financer à plein budget l’armée, dans une alliance inattendue avec le monde de la finance, qui veut éviter une sur-inflation.

Trois acteurs se mettent en alliance même s’ils sont naturellement éloignés : bureaucrates, militaires et partis politiques. L’équilibre des trois entraîne des changements de cabinet jusqu’à Tojo. Mais le fascisme ne s’affaiblit pas pour autant : arrestations de professeurs communistes, interdiction du 1er mai, dissolution des syndicats, création d’une association de soutien du trône, signature du pacte tripartite.

L’État n’arrive jamais à intégrer la base populaire dans les processus politiques de peur qu’elle prenne trop d’importance. Certaines institutions comme le mouvement pour un nouveau régime, l’association politique de soutien au trône, l’association de soutien au trône ou le conseil de coopération sont vidées de leur substance consultative pour ne devenir que des organes d’enregistrement. Tojo devient l’État en faisant taire les critiques (il cumule le ministère des armées, des armements et la tête de l’état major). Les seules difficultés qu’il rencontre se concentrent contre les militants d’extrême droite de la première heure : on lui reproche le blocage du régime, l’hétérogénéité de l’association de soutien au trône.

On peut donc se demander pourquoi le fascisme ne s’est pas installé par en bas au Japon :

- Faiblesse de la démocratie japonaise, peu ancrée dans les habitudes politiques

- Volonté de limitation du « péril rouge » limitée alors qu’en Allemagne et en Italie, elle a permis une réaction forte, s’opposant aux communistes. Si les Japonais ne s’y opposent pas avec la même force c’est parce que les communistes japonais sont finalement beaucoup moins nombreux, notamment avec la dépolitisation de la société par habitude du consensus autour de l’Empereur. De même, le tissu économique japonais ne contient que peu d’ouvriers qualifiables de prolétaires (ouvriers d’usines). Les travailleurs à domicile ou de petits commerces avec des méthodes de travail anciennes coexistent avec un capitalisme monopoliste à la pointe de son temps.

- Les problèmes d’organisation des groupes d’extrême droite qui fusionnent et se scindent constamment. Les réunions avec les officiers se font dans des cafés et restaurants dans des repas bien arrosés.

- Absence d’une révolution démocratique bourgeoise, entraînant de rapides compromissions des partis au sein d’un système oligarchie. Ils ne s’étaient pas battu pour un changement de système. Le jeu d’opposition entre les deux partis jouent aussi un rôle d’affaiblissement du modèle démocratique : le Minseto rejette le pacte Kellogg Briand a cause de la mention « au nom de leur peuple respectif ». Le Seiyukai fait de même deux ans plus tard pour le traité naval de Londres. Et à chaque fois, chaque parti s’allie avec des mouvements d’extrême droite pour faire tomber le cabinet opposé.

Le profil psychologique des dirigeants de guerre japonais (mai 1949)

Ce dernier texte est certainement celui qui est le moins accessible mais aussi celui pour lequel on peut être dubitatif. Maruyama y utilise des notions de psychologie généralisante sur la société japonaise. Il y décrit l’incrédulité des Alliés face au manque d’organisation du Japon alors que le pays déclare la guerre aux deux plus grandes puissances de son temps. Le manque de cohésion et de stabilité intérieure est aussi pointé : il est difficile de juger d’un plan commun quand on voit les changements constants de gouvernement.

Deux positions se sont affrontés pendant les procès de Tokyo : celle de la conspiration pour l’accusation, celle de l’absence de plan pour la défense. Pourtant historiquement les deux ne sont pas incompatibles puisqu’en mettant en place un régime autoritaire mais sans le maîtriser, les hommes politiques japonais ont poussé le pays vers la guerre. Ils l’ont vu venir mais ne se sont pas entendu pour l’en empêcher.

Maruyama se voile la face en opposant les anormaux rejetés par la société qu’auraient été les nazis et les dignitaires japonais, éduqués, formés dans les meilleures écoles militaires mais qui se parjurent en choisissant de marcher vers la guerre. Ils sont des traîtres à la confiance qui leur est accordé. Même égarement sur la question du mobile puisqu’on décrit les nazis sans aucune valeur morale (« c’est la victoire qui rend légitime », sacrifice racial des peuples de l’est par Himmler) sans remords particuliers face au régime japonais qui camoufle chaque excès par l’argument de la voie impériale. Il ressort du procès que nombre de dignitaires ont été influencés par leur propre propagande, comme avec le terme de guerre sainte contre la Chine ou sa conception en terme une mésentente de famille.

Un complexe d’infériorité des Japonais serait à l’oeuvre, notamment à l’échelle individuelle comme avec le cas de Konoe Fumimaro, prêt à démissionner de son cabinet à la moindre difficulté. On reprend la faiblesse de caractère de certains dignitaires, comme Togo qui fait ses adieux aux ambassadeurs américains le 8 décembre 1941 sans évoquer Pearl Harbor (que les ambassadeurs découvrent alors en rentrant à l’ambassade). Les 25 accusés de Tokyo nient toute responsabilité dans les actes de violence et justifient leurs actions et méfaits par une incapacité de faire autrement. Tous sont fuyant, en opposition à un Goring fier d’être responsable de l’Anschluss ou simplement mécontent de ne pas avoir été prévenu de l’invasion de l’Allemagne qui validait idéologiquement. Le sens des formules, attachées au pouvoir impérial, semblent aussi avoir dissout les responsabilités et la réalité des situations.

Pour se justifier de leurs actes, les dignitaires japonais avancent un premier argument : ils se soumettaient aux faits accomplis. Ils pensent avoir été contraint de suivre la marche enclenchée en participant de fait à des décisions déjà prises : c’est le cas de Togo concernant le pacte tripartite alors qu’il était un fervent opposant au rapprochement avec l’Allemagne. Ils sont même prêts a renier leur sentiment personnel sur certains sujets. Le général Koiso s’est pratiquement toujours opposé aux décisions sans avoir été écouté et s’est résigné : la réalité est une chose déjà faite, une nécessité tombée du passé. On pense que les événements historiques sont guidés par des forces aveugles faisant perdre son autonomie à l’individu. Lors des première et deuxième phases, celles des mouvements fascistes jusqu’en 1936, les hommes de pouvoir ne sont que les marionnettes d’officiers et de civils qui ont leur entrée dans les institutions.

Ce sont les « assistants » comme Muto qui dressent les ordres du jour et qui font de réunions au nom ronflant des débats vide de sens. Maruyama met aussi en évidence le manque de sévérité contre les complotistes jusqu’en 1936 poussant les officiers dissidents à continuer leurs manœuvres. La faiblesse des sanctions tient du fait que des généraux étaient impliqués (comme le général Araki en octobre). L’armée est pensée incontrôlable et serait devenu un monde à l’envers : les éléments subalternes ne seront plus contrôlables si telles ou telles décisions est prise. Cette hiérarchie inversée est le résultat d’une société où les forces de la base ne sont ni reconnues ni organisées, poussant à des initiatives incontrôlables.

La seconde justification des méfaits commis est l’aveu que les responsabilités y étant liées n’incombaient pas à leur sphère de compétence des hommes jugés : les bureaucrates font valoir qu’ils sont de simples fonctionnaires, les officiers qu’ils exécutaient les ordres de leur supérieur sans prendre de décision. Sur les massacres de Nankin, le général Muto affirme désapprouver les actions des soldats mais n’a jamais réussi à les contenir. Il a expliqué son inaction par le fait qu’il était toujours le subordonné de quelqu’un. Le général Matsui fait semblant d’être enfoncé dans les règlements pour expliquer son inaction, d’être respectueux des compétences de chaque corps d’armée. Ils sont habités par l’esprit bureaucratique que décrit Weber.

Le bureau des affaires militaires permettaient aux politiques d’intervenir et d’imposer leurs vues aux bureaucrates et de prendre des décisions. Pendant le procès ils l’utilisent pour flouter les responsabilités de chacun et se relancer la balle.

Au final ce sont davantage les postes et les titres qui ont eu une influence : la création du fascisme dans l’armée naît de l’opposition profonde entre deux factions de la marine autour du traité de Londres. Si les personnes avaient été échangées, les condamnations seraient resté dans le camps de ceux qui étaient pour la limitation de la capacité navale. Même chose autour de la polémique sur le centre d’étude sur la guerre totale qui avait pour but de prévoir la guerre contre les États Unis, dirigé par Iimura, chef d’état major du Kwantung à ce moment là. Les américains se penchent dessus, le considèrent comme un organe essentiel à cause de ses missions alors qu’il semble n’être qu’une unité de formation totalement délaissée et établie seulement pour son titre ronflant.

Derrière l’idée d’union de fortes rivalités ont déconstruit la politique interne du pays : entre les bureaucrate de l’Intérieur, ceux de Mandchourie ou ceux du Plan, entre civils et militaires, entre armée de terre et marine. Même l’empereur tente de sauvegarder jalousement sa sphère d’influence même s’il ne prend des décisions que sur la fin [à voir selon les dernières recherches].