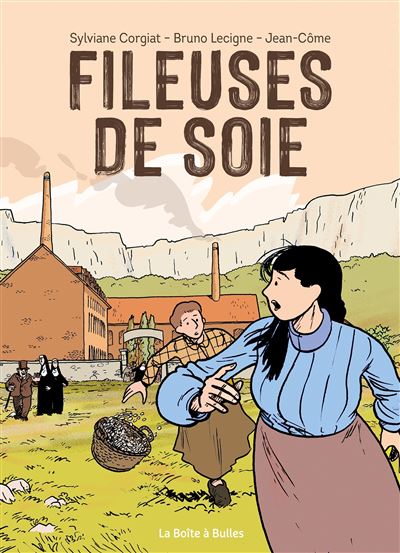

Début du XXe siècle, dans la Drôme le lecteur plonge dans l’univers des usines-couvents. Voilà une BD construite autour de deux thèmes : les amours impossibles et le travail des jeunes et des femmes dans l’industrie textile de la soie.

Les auteurs, Bruno Lecigne et Sylviane Corgiat, associés à Jean-Côme pour les dessins, construisent leur récit à partir d’une solide documentationIls se sont appuyés notamment sur le Musée de la soie de Taulignan. Si le récit des émois amoureux entre jeunes gens de classes sociales différentes n’est pas très original, il structure le scénario. Le lecteur est introduit dans la famille BouscaretSans doute inspirée de la famille Armandy qui, en 1890, occupe 2.500 personnes dont 400 orphelins dans trois usines pensionnats à Taulignan – Voir l’article, la réception de Monseigneur l’évêque, le secret concernant le fils cadet, les difficultés d’une filature de soie, en ce début du XXe siècle. Les héroïnes ouvrières appartiennent à la petite paysannerie, au petit peuple de Lyon et Henriette incarne la volonté de s’émanciper et le rêve de vivre l’ascension de la célèbre couturière Coco Chanel.

Pour découvrir les grandes lignes de l’intrigue, on peut se reporter au site de l’éditeur : ICI

La description de l’usine-couvent mérite d’être présentée. Ces usines textiles, tenues par des religieuses, ici Sœur Agnès, étaient assez répandues dans la Drôme, l’IsèreL’usine-pensionnat de Boussieu, l’AinL’usine pensionnat Claude-Joseph Bonnet dite Manufacture de soierie C.-J. Bonnet à Jujurieux, l’Ardèche, autour du travail de la soieDuprat Bernard, Paulin Michel, (éd.), Moulinage de soie en Ardèche, l’architecture des usines traditionnelles, atlas et catalogue raisonné, Ministère de la culture, direction du patrimoine, CRMH, Ecole d’architecture de Lyon, 1985, mais aussi la Loire ou la Haute-Loirepour des usines de rubans comme à La Séauve.

Ce système est apparu dès le milieu du XIXe siècle, en réponse à la révolte des Canuts. La place de la religion était prépondéranteSur ce sujet : Internat et travail chrétien au milieu du XIXe siècle, Gabriel Mas, p. 93-109, in Religion et enfermements XVIIe-XXe siècles, Collectif, PUR, 2015 – Les usines-pensionnats au XIXe siècle dans le Dauphiné : culture et religion d’entreprise, Philippe Mairot, p. 233-249 in Cultures du travail – Identités et savoirs industriels dans la France contemporaine, Collectif, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2015.

La discipline y était féroce et les salaires bien maigres. Les jeunes ouvrières étaient pensionnaires, on prélevait le logis et le couvert sur leurs gages qui n’étaient versés qu’à leur départ vers le mariage. Le récit met en évidence ce rôle du mariage comme outil de contrôle des femmes quelque soit leur classe sociale comme le montre le mariage arrangé d’Héloïse, la demoiselle Bouscaret pour renflouer les caisses de l’usine ou celui de Suzanne qui a fui les violences de son futur époux.

Le sujet et les conditions de vie dans ces usines textiles ont inspiré des romanciers comme Cécile Baudin avec Marques de fabrique (10/18, 2024) ou Michel Jeury avec La vallée de la soie (Robert Laffont, 1998), des documentaristes : un documentaire, actuellement en tournage à Tarare, retrace le quotidien des jeunes ouvrières de l’usine pensionnat de la ville28/10/2023 France3-régions – Le documentaire sera projeté dans l’ancienne manufacture, en septembre 2024.

Cette BD est une entrée dans le monde du travail de la soie, à la fois vivante et bien documentée. Le cahier documentaire de Brigitte Albero est très complet.