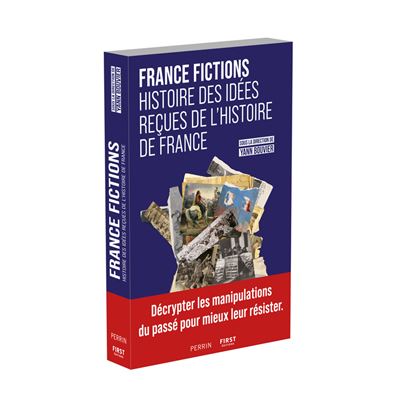

Écrire l’histoire de France est à la mode — mais il y a mille manières de le faire. Avec France Fiction, Yann Bouvier propose une voie originale : écrire l’histoire des clichés, des idées reçues et des représentations persistantes que l’on entend encore dans les discours politiques, les médias ou les salles de classe. L’ouvrage collectif offre ainsi une réflexion salutaire sur la fabrique du récit national et sur la manière dont il continue d’être mobilisé aujourd’hui.

Un auteur engagé pour une histoire critique et partagée

Historien de formation, enseignant en lycée et créateur de contenu, Yann Bouvier s’est imposé comme une voix singulière de la vulgarisation historique.

Sur les réseaux sociaux, il propose de courtes vidéos de “débunkage” où il démonte les usages politiques contemporains de l’histoire — à droite comme à gauche — pour rappeler ce qu’est réellement le travail historien : replacer, contextualiser, interroger.

C’est dans cette continuité qu’il dirige France Fiction, un projet collectif qui prolonge, par l’écriture, son travail de démystification.

Interview de Yann Bouvier et Sandrine Lemaire sur France Culture: 🎧 Le Cours de l’Histoire – “Pages noires et légende dorée” (France Culture)

Une lecture fluide et une méthode partagée

Avec ses plus de 400 pages, France Fiction pourrait intimider. Pourtant, la lecture se révèle fluide : les chapitres sont courts, précis et écrits par des historiens et historiennes spécialistes de leur sujet.

On peut lire l’ouvrage d’un bloc ou le parcourir au hasard : chaque texte éclaire un cliché, un usage du passé, un mythe politique.

Tous les contributeurs suivent une même méthode : partir d’un cliché ou d’une idée reçue, remonter à son origine historique, puis retracer ses réécritures successives. Cette démarche fait apparaître le travail de l’historien dans toute sa richesse : observer, confronter, contextualiser, interpréter. C’est une leçon de méthode à part entière.

Une traversée de l’histoire en cinq temps

L’ouvrage est organisé en cinq grandes parties, chacune introduite par Yann Bouvier, qui tisse le fil conducteur entre les chapitres.

Cette architecture donne à France Fiction une progression claire : des mythes d’origine aux fractures contemporaines.

- Mythes fondateurs — des récits d’origine revisités : Nos ancêtres les Gaulois (Yann Bouvier), Le baptême de Clovis (Bruno Dumézil), Les Mérovingiens : bande de fainéants ! (Justine Audebrand), Charles Martel à Poitiers (William Blanc), ou encore La nation française née pendant la guerre de Cent Ans (Christophe Furon).

- Légendes noires — de Catherine de Médicis à Robespierre, en passant par Marie-Antoinette et Napoléon Iᵉʳ, ces figures “maudites” sont relues à la lumière des débats politiques qu’elles ont suscités.

- Légendes dorées — où l’on croise le bon roi Henri IV, Napoléon III, ou encore la question des responsabilités françaises en 1914 et sous Vichy : autant d’épisodes où l’héroïsme sert à construire le récit national.

- Faire peuple — sans doute la partie la plus utile pour les enseignants, puisqu’elle interroge la construction du “nous” : Les femmes n’ont pas fait l’histoire de France (Françoise Thébaud), Bleu, blanc, rouge : les Parisiens “encadrent” le roi (Denise Turrel), La Résistance, c’était la métropole (Anthony Guyon)…

- Fractures ouvertes — enfin, les blessures encore vives : les Francs-maçons, les Communards, le vote des femmes, la collaboration ou la colonisation, analysées dans leurs usages politiques contemporains.

Cette structure permet de parcourir toute l’histoire de France à travers ses représentations, en montrant comment chaque époque réécrit le passé selon ses besoins et ses valeurs.

Des objets concrets pour interroger la mémoire et le politique

Les auteurs abordent aussi bien des objets “froids” – comme le baptême de Clovis ou la dynastie mérovingienne – que des sujets “chauds”, tels que la colonisation ou le génocide des Juifs pendant la seconde Guerre mondiale. Mais la distinction s’efface : France Fiction montre que tous ces récits restent vivants et sont réinvestis dans le débat politique et médiatique contemporain.

Les clichés historiques, qu’ils concernent Clovis ou l’empire colonial, deviennent des armes symboliques au service d’un récit identitaire. On pense à ces spectacles historiques soutenus par des mouvances d’extrême droite, qui rejouent une France idéalisée, blanche et chrétienne.

Sans jamais verser dans le militantisme, l’ouvrage donne les outils intellectuels pour décoder ces réemplois et rappeler qu’écrire l’histoire, c’est toujours faire un choix. En cela, France Fiction accomplit une mission essentielle : rendre visibles les détournements du passé et redonner au lecteur les moyens de penser l’histoire comme un champ d’analyse, non comme un réservoir d’arguments politiques.

Toutes les époques réécrivent le passé

Si chaque chapitre part d’un cliché encore existant aujourd’hui, ils rappellent tous que l’usage politique du passé traverse les siècles.

Dès le Moyen Âge – puis sous les Lumières –, le personnage de Charles Martel est tantôt oublié, tantôt glorifié selon les besoins du temps.

La Révolution française fait réapparaître la figure du “bon roi Henri” ; la IIIᵉ République mobilise celle du Gaulois pour forger un imaginaire national ; la IVᵉ République, enfin, s’efforce de maintenir l’illusion de décolonisations pacifiques en Afrique noire.

Chaque époque relit la précédente à la lumière de ses propres valeurs, façonnant un récit du passé qui dit toujours quelque chose du présent.

Un exemple révélateur : la création du drapeau tricolore

Parmi les exemples les plus parlants de France Fiction, celui du drapeau bleu-blanc-rouge mérite d’être cité. On apprend sous la plume de Denise Turrel que l’explication la plus répandue — selon laquelle le drapeau tricolore serait né de l’addition du bleu et du rouge de Paris au blanc du roi — est en réalité un récit postérieur, construit a posteriori.

À l’origine, la cocarde tricolore résulte de la fusion de deux symboles : la cocarde de la Garde nationale, rouge et bleue, et la cocarde des troupes militaires, blanche. Ce geste, hautement politique, voulait symboliser la fraternité entre le peuple et l’armée, l’union de la nation entière derrière l’idéal du citoyen-soldat. Le blanc, alors, n’est pas la couleur du roi : il est celle des armées françaises.

Mais très vite, le sens se déplace. Dans les années 1790, les royalistes s’approprient la couleur blanche, y voyant celle du “bon roi Henri IV” et des Bourbons.

Après la chute de la monarchie, en 1792, la cocarde et le drapeau blancs deviennent les emblèmes de la contre-révolution, puis du parti royaliste sous la Restauration (1814-1830).

Il faut attendre la Monarchie de Juillet, en 1830, pour que Louis-Philippe déclare : « La France reprend ses couleurs », rétablissant ainsi le drapeau tricolore comme symbole national. Et c’est Adolphe Thiers, en 1823, qui popularise l’idée selon laquelle le bleu et le rouge de Paris auraient simplement été “ajoutés” au blanc du roi — une manière de raconter la réconciliation de la France avec elle-même.

Cet exemple, magistralement analysé dans le livre, montre comment un symbole universel peut devenir le produit d’une succession de réécritures politiques. Il résume à lui seul le propos de France Fiction : derrière chaque évidence historique, se cache une construction — et souvent, une volonté de conciliation ou de pouvoir.

Pour prolonger la lecture, on pourra visionner la vidéo que Yann Bouvier a consacrée à ce sujet sur sa chaîne YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=2a2nEtHysMY

Une boîte à outils pour les enseignants

France Fiction est aussi une mine d’idées pédagogiques. La variété des objets étudiés offre de nombreux points d’entrée dans les programmes : des Gaulois en Sixième à Robespierre ou Napoléon en Quatrième, jusqu’au drapeau tricolore (dont on doit traité en Histoire ou en EMC).

Yann Bouvier rappelle d’ailleurs, non sans humour, qu’il lui est lui-même arrivé “de dire des bêtises” en classe : preuve que personne n’est à l’abri des raccourcis.

Ces chapitres peuvent servir à :

- interroger la construction d’une figure héroïque (Napoléon),

- comparer les récits d’une même période,

- croiser histoire et mémoire.

J’ai moi-même expérimenté cette approche avec des élèves de Seconde, autour de la figure de Périclès : partir d’un cliché, remonter à la source, et analyser comment chaque époque réinvente le personnage. Les élèves s’y sont pris au jeu : c’est une démarche qui fonctionne.

Un livre exigeant, utile et salutaire

France Fiction est un livre de vulgarisation, mais un livre exigeant. Les notes de bas de page sont rares, les bibliographies concises : tout est pensé pour aiguiser la curiosité. Certains passages, denses, peuvent dérouter un lecteur non historien ; c’est le prix d’une écriture qui cherche à rendre la complexité accessible sans la trahir.

Au-delà de la lecture, l’ouvrage rappelle une évidence : enseigner l’histoire, c’est expliquer comment elle s’écrit. C’est une démarche intellectuelle et civique, qui demande du temps et de la formation — autant de ressources dont les enseignants manquent souvent. En ce sens, France Fiction est aussi un plaidoyer implicite pour une école qui donne du temps à la pensée.

En attendant le volume 2…

Dense, cohérent et stimulant, France Fiction réussit à faire dialoguer le monde de la recherche, de l’enseignement et du grand public.

On ne peut qu’espérer une suite élargissant la réflexion à d’autres horizons : les clichés internationaux et les récits globalisés.

Car, après tout, qui n’a jamais entendu ces formules toutes faites ?

- « Les Américains ont sauvé l’Europe durant la Seconde Guerre mondiale » ;

- « L’Empire romain est tombé sous les coups des barbares » ;

- « Les Grecs ont inventé la démocratie ».

Autant d’affirmations qu’il serait passionnant, là encore, de déconstruire.

On attend avec impatience un volume 2 !