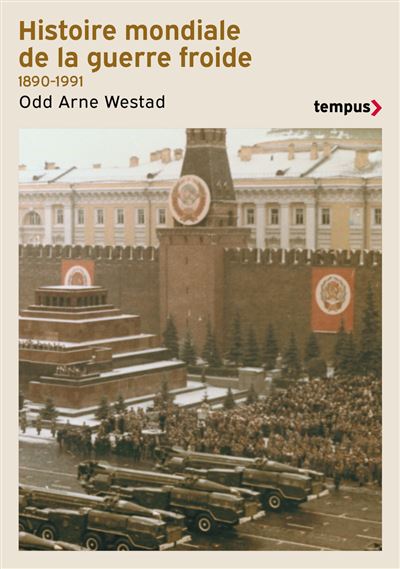

Cette histoire mondiale de la guerre froide est une réédition de l’ouvrage de l’historien norvégien Odd Arne Westad, paru en 2019. Spécialiste du conflit, il nous invite, dans cette ambitieuse synthèse de 800 pages, à poser un regard nouveau sur le conflit. Son objectif est de dépasser les bornes classiques de la guerre froide. La question des acteurs est également au cœur du propos.

Une somme complète qui nous invite à repenser les limites spatiales et chronologiques de la guerre froide

Les bornes de l’ouvrage, présentes dans son titre, peuvent d’emblée nous interpeler. Traditionnellement, on date le début de la guerre froide en 1947. Ici, Westad fait remonter les prémices du conflit à la fin du XIXe siècle. Cela se justifie par l’extension de l’idéologie capitaliste dans les politiques économiques internes et les échanges internationaux. Dans le même temps, le modèle de la démocratie parlementaire commence à se fixer. Mais c’est aussi émergence du socialisme moderne, qui s’oppose à ces modèles. Ainsi, c’est à la fin du XIXe siècle que Lénine publie ses premiers écrits.

Cette opposition idéologique est au cœur de ce livre. La guerre froide n’est pas seulement un affrontement entre deux superpuissances, les Etats-Unis et l’URSS. Le communisme s’est construit sur une opposition fondamentale avec le capitalisme. L’objectif est bien la révolution, celle des prolétaires face à une société « bourgeoise ». L’opposition est également politique : la démocratie représentative face à la « dictature du prolétariat ». Si l’affrontement n’a pas eu lieu plus tôt, les premiers chapitres nous en expliquent les causes. C’est avant tout la faiblesse initiale de l’Union soviétique et la montée des fascismes en Europe qui ont retardé le conflit.

Après ces premiers chapitres très intéressants pour recontextualiser le conflit, nous entrons dans la chronologie plus « classique » de la guerre froide. Les différents théâtres de celle-ci nous sont d’ailleurs présentés. Bien sûr, les événements européens sont fréquemment au cœur du propos. Pour autant, l’ouvrage ne délaisse pas les théâtres asiatique, africain et américain. Au contraire, les chapitres sont souvent organisés géographiquement. Ce choix nous invite à décentrer notre regard pour appréhender la guerre froide de façon mondiale.

Enfin, même si la chronologie annoncée s’arrête en 1991, les derniers chapitres n’hésitent pas à s’aventurer au-delà. Comme on l’a précisé, il n’est pas possible de dater précisément le début de la guerre froide. Mais il paraît aussi hasardeux de lui attribuer une fin précise. En réalité, son héritage est encore bien réel. Et pourtant, l’auteur s’interroge aussi, dans ces dernières pages, sur la nécessité de ce conflit : la guerre froide était-elle inéluctable ? Cette interrogation permet finalement à l’auteur d’insister, comme il le fait d’ailleurs à maintes reprises dans ce livre, sur le rôle des différents acteurs. S’ils avaient voulu l’éviter, sans doute y seraient-ils parvenus. Sans nier l’importance de l’idéologie dans le conflit, cela permet aussi de mieux évaluer son rôle et de rappeler que l’Histoire est avant tout une histoire d’Hommes.

Une lecture globalisée de la guerre froide

Le grand intérêt de cet ouvrage est d’apporter une vision critique et approfondie de la guerre froide. Trop souvent, nous réduisons ce conflit à un affrontement entre deux superpuissances dont le monde entier aurait subi les conséquences. Pourtant Westad nous présente ici une grande diversité d’acteurs. Au sein des différents blocs, aucun état n’est totalement aligné sut les Etats-Unis ou de l’URSS. Chacun poursuit ses intérêts et parvient à se créer une marge de manœuvre. Pour illustrer cela, l’exemple de de Gaulle est utilisé à plusieurs reprises. Mais, de façon plus surprenante, l’auteur insiste aussi sur les objectifs d’un Willy Brandt et de son « Ostpolitik », qui inquiétaient pourtant les Américains.

En mettant en avant les acteurs souvent vus comme secondaires dans le conflit, Westad insiste sur la nécessité d’une étude globalisée de la guerre froide. 3 arguments permettent de justifier la pertinence d’une telle démarche. Tout d’abord, le globe, dans son ensemble, a été le théâtre du conflit. Ensuite, et c’est tout l’intérêt d’une histoire globalisée, des événements géopolitiques survenus dans des espaces différents s’impactent mutuellement. On peut prendre l’exemple de la guerre de Corée. Celle-ci provoque un infléchissement de la politique américaine vis-à-vis de la guerre d’Indochine. Désormais, les Etats-Unis s’engagent pleinement à soutenir la France, motivés par leur anticommunisme, et ce malgré un discours anticolonialiste.

Enfin, la guerre froide ne régit pas seulement les relations internationales. Elle exerce une influence bien réelle sur la politique intérieure de l’ensemble des pays du globe. L’implication de la CIA dans le renversement de Mossadegh en Iran en 1953 constitue un exemple pertinent. L’événement n’est pas seulement motivé, comme le croit souvent, par une volonté de garder la main sur les ressources pétrolières, mais l’objectif est aussi d’empêcher que l’URSS y étende son influence. Un autre exemple intéressant est le chapitre sur l’Inde. Assez inattendu, ce passage nous permet d’illustrer concrètement comment la guerre froide s’immisce au sein d’un pays qui se veut pourtant non-aligné. Malgré sa neutralité, l’Inde est au confrontée, dans sa politique intérieure comme extérieure, aux enjeux de la guerre froide. Etats-Unis et URSS cherchent le soutien indien, tandis que la Chine communiste apparaît comme une menace proche. Cela influe aussi les relations avec le Pakistan et la communauté musulmane intérieure.

Une autre vision des Deux Grands dans la Guerre froide

L’idée reçue des « Deux Grands » agissant uniquement dans leurs intérêts et sans se soucier des autres est largement remise en cause. Tous les dirigeants américains et soviétiques, Staline compris, ont été soucieux d’entretenir des relations correctes avec leurs alliés et de ne jamais rompre totalement avec le camp ennemi. Au sein de l’OTAN, Les États-Unis ont favorisé un système de prise de décision consensuelle. Côté soviétique, des efforts ont été faits pour tempérer les velléités du Nord-Vietnam ou des Viêt-Congs sud-vietnamiens. L’objectif était alors d’améliorer les relations avec les États-Unis. Westad nous rappelle d’ailleurs comment un dirigeant comme Nasser, président égyptien et leader du mouvement du tiers-monde, a su exploiter la rivalité américano-soviétique pour parvenir à faire bâtir son barrage à Assouan.

Dans le même temps, Il est intéressant d’observer les dirigeants Américains et Soviétiques analysaient le monde selon la grille quasiment unique de la guerre froide. Cela a pu les conduire à mal interpréter la montée d’autres courants politiques émergents. Ils semblent avoir mal compris le nationalisme arabe ou encore l’islamisme politique, en particulier en Iran. On en connaît les conséquences aujourd’hui.

Cela nous permet d’insister sur l’importance que Westad aux représentations des différents acteurs. Celles des dirigeants des superpuissances sont évidemment mises en avant. Pour autant, il n’oublie pas de mettre en avant les représentations des opinions publiques. L’auteur s’inscrit alors pleinement dans une démarche géopolitique. En précisant les modes de pensée, les convictions des protagonistes, il nous permet de comprendre les politiques mises en place. En s’intéressant à l’opinion publique, il nous montre comment le contexte et les événements sont perçus par les populations. Se faisant, son propos est contextualisé et échappe à la téléologie. Nous comprenons alors pourquoi certains événements mineurs de la guerre froide ont eu une importance considérable aux yeux des contemporains et, inversement, pourquoi certains moments clés de la guerre froide n’ont pas été perçus comme tels à leur époque.

Cette histoire mondiale de la guerre froide est donc un ouvrage complet, qui ouvre des perspectives chronologiques et spatiales. Il nous permet également de comprendre la place considérable du conflit dans les relations internationales et les politiques intérieures. Enfin, il nous permet d’élargir le regard sur les nombreux acteurs de cette période, dont l’analyse ne se limite plus seulement en un affrontement entre deux superpuissances.