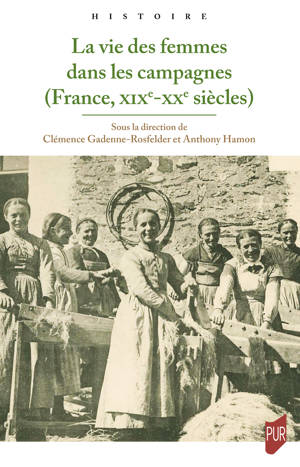

Femmes dans les campagnes, des chemins de l’émancipations longs et difficiles.

Le travail des femmes dans les campagnes a longtemps été invisibilisé. Ces femmes, par ailleurs, ont été longtemps oubliées par la recherche universitaire à l’exception de quelques travaux de sociologie parmi lesquels le livre dirigé par Rose-Marie Lagrave, Celles de la terre. Depuis quelque temps, des paysannes ont pris la parole (voir la BD Il est où le patron ?). Des journalistes, des cinéastes et des universitaires ont aussi commencé à se saisir de cette question. L’année 2025 aura vu l’éclosion de plusieurs travaux d’historiens favorisant une meilleure connaissance de la place des femmes dans les campagnes[1]. C’est dans ce mouvement qu’il faut inscrire ce livre, issu d’un colloque, centré sur l’Hexagone et décliné en quatre grands axes.

Le genre du travail agricole

Quelle est la place des femmes dans les exploitations agricoles ? C’est cette question qui est étudiée par les premières contributions du livre. Deux d’entre elles sont centrées sur les débuts du XXème siècle, incluant la guerre pour chacune d’entre elles. Une sur l’entre-deux-guerres et deux autres sur la fin du XXème siècle. Nous suivons la place des femmes et son évolution dans l’économie domestique à partir de l’exemple d’une famille du Tarn ou pendant la Première Guerre mondiale. Les immigrées ne sont pas oubliées avec un travail sur des femmes polonaises. Enfin les changements, lents, ainsi que la permanence de l’invisibilisation du travail féminin, au XXème siècle, peuvent être perçus avec les deux dernières contributions de cette partie. Que ce soit dans les exploitations modernisées en élevage porcin en Bretagne ou à travers l’étude de deux parcours en Espagne et en France.

Dans les campagnes cependant les femmes ne vivent pas toutes de l’agriculture.

Les femmes au-delà du travail de la terre

Entre 1912 et 1939, une expérience d’école ménagère ambulante est initiée dans les Basses-Pyrénées. Elle a indéniablement constitué « un levier d’émancipation, certes modeste, pour les jeunes filles en leur offrant un accès à une certaine visibilité sociale ». Au XIXème siècle les établissements pénitentiaires ruraux pour les jeunes femmes délinquantes, n’avaient, on s’en doute, pas cet objectif. Il s’agissait plutôt d’éloigner celles-ci des villes. Dans ces mêmes années, les élites rurales quant à elles, soulignaient le rôle décisif des femmes rurales et si une certaine modernité pouvait être plaidée, elle devait ne pas bousculer l’ordre éternel des champs et faire des jeunes filles « les gardiennes » de cet ordre.

Le début du XXème siècle toutefois voit des femmes agir en des lieux fort divers.

S’engager et militer au féminin

Les articles proposés dans cette partie permettent de repérer les chemins différenciés et parfois complexes par lesquels des femmes s’engagent et entrent en militantisme dans les campagnes. Ces chemins sont rarement linéaires et sont accompagnés de hauts et de bas. Dans les campagnes de l’Ouest, la sociabilité associative un temps, déféminisée, se reféminise au début du XXème siècle. Dans le Vaucluse, ce sont des sports d’équipe qui ont permis à des femmes de se rencontrer en-dehors des contraintes du travail. Évidemment, l’importance de la JACF (Jeunesse agricole catholique féminine) est soulignée. Deux études lui sont consacrées : l’une porte sur le Jura dans les années 1930 et l’autre sur un village de moyenne montagne dans le sud de l’Isère de 1910 à 1950. Enfin, le syndicalisme agricole (ici le Centre national des jeunes agriculteurs, CNJA[2]) a aussi permis à des femmes de s’engager et a contribué à améliorer leur place dans les exploitations en posant la question de leur statut.

Les représentations des femmes des campagnes évoluent cependant lentement.

Les femmes en représentation

Le dernier axe de l’ouvrage est centré sur les représentations des femmes des campagnes. Deux utilisent des fonds cinématographiques différents et analysent le regard porté sur les femmes. La première contribution étudie l’évolution du regard du cinéma de fiction sur les femmes rurales pendant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le fonds de la cinémathèque française du ministère de l’Agriculture permet de constater que longtemps l’invisibilisation perdure et qu’elles ont été les « grandes perdantes » de la modernisation des années 1960. Ce n’est que dans les années 1970 que les choses commencent à changer. La dernière contribution de cette partie nous fait redécouvrir Ménie Grégoire[3], journaliste qui travailla, au début des années 1960, auprès des jeunes agriculteurs. Plusieurs centaines de lettres envoyées alors qu’elle était à journaliste à RTL, en 1969 et dans les années 1970, sont ici analysées. Utile travail qui permet d’entendre les voix, longtemps oubliées, de nombre d’agricultrices.

Un ouvrage à la confluence de l’histoire du genre et de l’histoire rurale qui permet de revisiter cette dernière trop longtemps masculine, d’ouvrir de nombreuses pistes de recherche et d’enrichir les connaissances des enseignants.

[1] On peut citer les journées d’étude “Le genre est dans le pré” (24-25 avril 2025) à Lyon, ainsi que le colloque de Rennes (octobre 2024) qui a donné lieu à ce livre. Mais aussi les travaux de Jean-Louis Escudier (Les Femmes et la vigne. Une histoire économique et sociale, 2016), Jean-Philippe Martin (Paysannes. Histoire de la cause des femmes dans le monde agricole, 2025) ou les pages que Fanny Gallot consacre à la Jeunesse agricole catholique et à la Confédération paysanne dans Mobilisées ! Une histoire féministe des contestations populaires (2024).

[2] Le CNJA a toujours accordé une place statutaire aux femmes dans ces structures et Christiane Lambert en devient présidente en 1994. Vincent Flauraud replace cet événement dans les débats qui traversent le mouvement sur cette question dans les années 1980.

[3] https://maitron.fr/gregoire-menie-laurentin-marie-epouse-gregoire-dite/

Lire de cette autrice, Le métier de femme, Plon, 1965.