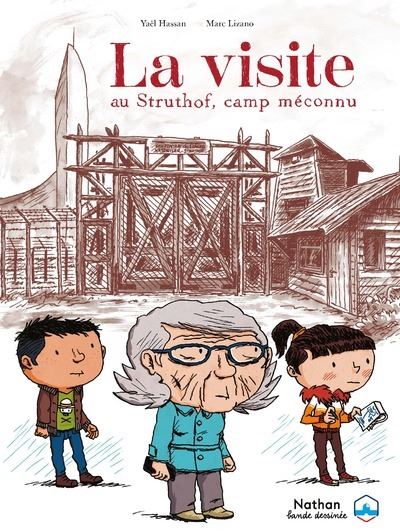

Après plus de quinze visites effectuées avec mes élèves et de nombreuses lectures sur la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration, je pensais en connaître déjà beaucoup sur ces pages sombres de notre histoire. Pourtant, la rencontre avec Jean-Luc Schwab, spécialiste de la déportation des homosexuels, et les échanges enrichissants qu’il m’a permis d’avoir, m’ont rappelé combien il reste toujours à apprendre et à comprendre. C’est dans cet esprit que, lors d’une visite à la librairie du Centre européen du résistant-déporté (CERD), après des discussions passionnantes avec des membres à la fois très professionnels et chaleureux, mon regard s’est arrêté sur un roman graphique La visite au Struthof, camp méconnu, scénarisée par Yaël Hassan et illustrée par Marc Lizano.

Cette œuvre, consacrée au KL-Natzweiler, aujourd’hui plus connu sous le nom de camp de concentration du Struthof, est publiée chez Nathan en partenariat avec le CERD, le ministère des Armées (la DMCA) et l’ONACVG. Par son approche sensible et pédagogique, cette BD constitue un outil indispensable : elle permet aux enseignants de préparer une visite avec leurs élèves, offre aux parents un support pour accompagner leurs enfants, et invite tous ceux qui s’intéressent à l’histoire à comprendre comment la haine, le racisme ou l’égoïsme peuvent mener des hommes à commettre l’impensable. Véritable réussite, elle nous plonge avec force et justesse dans la mémoire et l’histoire du camp de concentration du Struthof.

Du présent au passé

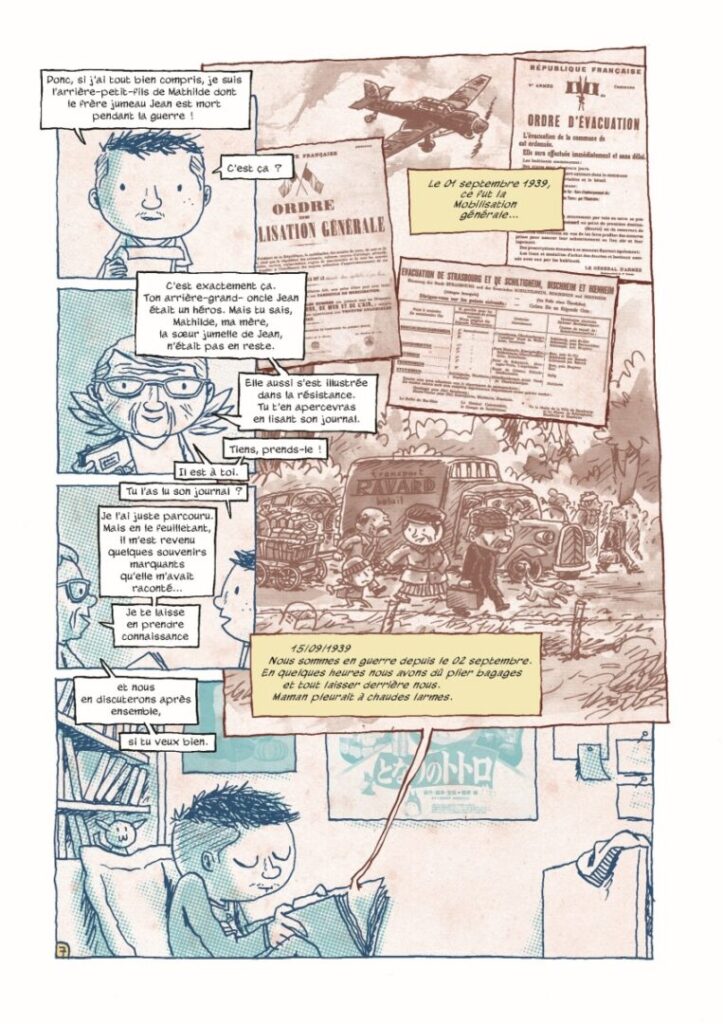

Le scénario de Yaël Hassan propose un va-et-vient entre notre époque et celle de la Seconde Guerre mondiale. Le collège de Simon, élève de troisième, organise une sortie scolaire au Struthof, ancien camp de concentration nazi. En manque d’accompagnateurs, Simon décide de solliciter sa grand-mère maternelle, Rose. Pour elle, c’est l’occasion de se replonger dans cette sombre page de l’Histoire à laquelle ses parents et grands-parents sont durement confrontés. À travers de vieux albums d’archives, d’épais carnets rédigés par sa mère et cette bande dessinée retraçant l’histoire du Struthof, Rose prépare la visite afin d’accompagner au mieux Simon. Tout est en place pour plonger dans l’histoire du Struthof, le seul camp de concentration nazi situé sur le territoire français actuel, car en 1940, l’Alsace est annexée par l’Allemagne nazie.

En 1939, l’Alsace est évacuée. De nombreux villages et villes frontaliers sont déplacés vers le Sud-Ouest, ici en Dordogne. En août 1940, les habitants reviennent à Strasbourg, devenue ville allemande. Dès cette année-là, un camp d’internement voit le jour à Schirmeck, puis, en 1941, il est décidé de construire un camp de concentration à Natzweiler, sur le site du Struthof. À l’époque, le mont Louise, réputé pour son bon air, attire skieurs et randonneurs. Les nazis choisissent ce site, situé à 800 mètres d’altitude, en raison de la présence de granite rose qu’ils souhaitent exploiter. Les premiers détenus déboisent, construisent les routes et les bâtiments du camp. Les mots de Léon Boutbien, déporté politique français, matricule 4463, témoignent de l’horreur vécue sur place :

« Ceux qui admirent la beauté naturelle de ce sommet ne peuvent croire que cette montagne est maudite parce qu’elle abrite l’enfer des hommes libres. »

Cette bande dessinée illustre ces mots par des dessins saisissants, qui confrontent le lecteur à la beauté du lieu et à l’horreur des événements.

Photographie prise le jeudi 30 octobre 2025 – Armand Bruthiaux

À travers ce roman graphique, on découvre une vision d’ensemble mais aussi des aspects très concrets de la vie au camp du Struthof.

Des hommes venus de toute l’Europe occupée sont déportés ici, représentant plus de trente nationalités. La majorité regroupe des résistants, des opposants au régime nazi, des réfractaires ou ceux que l’on appelle les « NN », pour « Nacht und Nebel », destinés à disparaître dans la Nuit et le Brouillard. Mais parmi eux se trouvent également des homosexuels, des Tziganes ou des Juifs. Le plus jeune détenu est Ernst Böhmer, un Tzigane âgé de onze ans, né à Berlin.

Les conditions de vie sont épouvantables. Les détenus travaillent jusqu’à l’épuisement, vivent entassés dans des baraques insalubres, souffrent du manque de nourriture et d’hygiène, sont exposés à des maladies comme la diphtérie et subissent des appels quotidiens. Le travail forcé peut atteindre soixante-dix heures par semaine pour soutenir l’effort de guerre nazi. Beaucoup meurent de froid, de faim, d’épuisement, de maladie ou de torture. Chacun des détenus qui trouve la mort en ces lieux a une vie, une histoire, une famille, des rêves. Cette bande dessinée rend particulièrement poignants ces récits individuels en donnant un visage et un nom aux victimes. Au total, environ trois mille personnes meurent dans le camp principal, et entre dix-sept et vingt-deux mille si l’on compte les camps annexes.

Le camp comporte des lieux tragiques qui rappellent l’horreur des événements. La place pour l’appel, la potence, les « escaliers du diable » et le « ravin de la mort » témoignent de la cruauté du système. Le block cellulaire est équipé d’un chevalet de bastonnade et, en 1943, un four crématoire est installé, alors que jusque-là les corps sont incinérés au crématoire municipal de Strasbourg. Parmi les déportés, on compte Eugène Marlot, Alfons Christmann, qui s’évade le 4 août 1942 avec quatre compagnons mais est arrêté et pendu au Struthof le 5 novembre 1942, et Arthur Poitevin, qui écrit une chanson des détenus. Cette bande dessinée revient sur ces parcours individuels, en fin d’ouvrage, sous la forme de courtes biographies, permettant de comprendre le courage et la souffrance des déportés.

Le camp sert aussi à assassiner des résistants et des civils, comme les treize garçons de Ballersdorf le 17 février 1943, qui refusent l’incorporation de force, ou les cent six membres du réseau Alliance, assassinés dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944. Quatre femmes agents des services secrets britanniques sont exécutées le 6 juillet 1944.

Les bourreaux, quant à eux, laissent une trace indélébile de leur cruauté. Joseph Kramer, commandant du camp, le garde SS Albert Fuchs ou August Hirt, médecin SS responsable d’expériences médicales sur des détenus, marquent l’histoire par leur violence. August Hirt veut constituer une collection anthropologique de Juifs, ce qui conduit au gazage de 86 Juifs venus d’Auschwitz dans une chambre à gaz construite en contrebas du camp. C’est seulement bien plus tard, grâce au combat d’un journaliste allemand, Hans-Joachim Lang, qu’une identité sera rendue à ces hommes et femmes réduits à une liste de matricules jusque là. Cette bande dessinée montre ces actes avec sobriété mais clarté, rappelant que ces crimes ont réellement lieu.

La visite du camp comme la lecture de la bande dessinée se termine au mur du souvenir, en contrebas du camp, érigé à l’emplacement de l’ancienne fosse où sont jetées les cendres des cadavres crématisés. On peut lire l’inscription « Ossa Humiliata », « Aux os humiliés », car ces cendres sont mêlées aux eaux usées du camp et servent même parfois d’engrais dans le potager du commandant SS.

Un outil pédagogique d’une très grande justesse

Yaël Hassan explore avec finesse plusieurs thèmes essentiels : le devoir de mémoire, la transmission intergénérationnelle et le rôle de l’éducation.

L’originalité de cette BD réside dans sa capacité à aborder un drame historique majeur à travers une pluralité des regards : celui de Mathilde et de son frère Jean, fondé sur des documents d’époque ; celui de Rose, qui retrouve les souvenirs de sa mère ; celui des parents de Simon, préoccupés par l’impact de ces découvertes sur leur fils ; et celui de Simon et de ses amis collégiens, confrontés à un monde et à un drame qui leur étaient jusqu’alors méconnus. Cette dimension intergénérationnelle est particulièrement perceptible à travers les paroles de Mamie Rose :

« Sachez les enfants que c’est désormais à vous les adultes de demain qu’incombe la responsabilité de veiller à ce qu’on n’assassine plus des gens en fonction de qui ils sont ou de ce qu’ils pensent ou de ce en quoi ils croient. »

Le scénario est particulièrement adapté aux adolescents, les héros étant en classe de 3ᵉ, mais il touche également un public adulte. Il réussit à être émouvant sans sombrer dans le pathos et intelligent sans simplification. Quant aux illustrations de Marc Lizano, elles se distinguent par leur justesse et leur sobriété, laissant toute la place au texte et à l’émotion. Les touches de bleu pour les scènes contemporaines et de sépia pour le récit du passé permettent de distinguer les époques tout en accompagnant le récit avec sensibilité. La cruauté infligée aux déportés et l’attention des jeunes face à ces découvertes sont rendues avec une extrême justesse, tant par les mots que par le dessin.

A la fin de la bande dessinée, un dossier conçus par René Chevrolet, Mélusine Epp, Michaël Landolt, Justine Leindecker et Théo Mertz permet de donner un cadre chronologique, définir les termes compliqués et proposent de courtes biographies de certains détenus.

Enfin, un dossier pédagogique adapté aux élèves du cycle 4 vous est proposé par Romain Blandre, Professeur d’histoire-géographie et professeur-relais au CERD-Stuthof et Mikaël Adessa Professeur d’histoire-géographie et formateur dans l’académie de Strasbourg. Il permet de revenir en détail, avec vos élèves, sur cette période de l’histoire et sur celle du camp , via plusieurs personnages rencontrés au fil des pages.

En somme, La visite au Struthof, camp méconnu est un ouvrage graphique réussi qui allie rigueur historique et sensibilité narrative. Il transmet un message fort sur le devoir de mémoire et l’importance de la transmission, en faisant dialoguer le passé et le présent, les jeunes générations et les témoins, dans une réflexion profonde sur l’histoire, l’éducation et l’humanité.