L’ouvrage L’Agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique – Enjeux pour les Suds, se présente comme une contribution à la préparation de la COP30 prévue au Brésil en novembre 2025. Il fait un point 10 ans après un premier ouvrage, coédité avec le Cirad, Changement climatique et agricultures du monde.

Le changement climatique impose aux pays du Sud des politiques d’adaptation en relation avec les enjeux liés à la sécurité alimentaire.

Cet ouvrage collectif s’adresse à la communauté scientifique, mais aussi aux décideurs politiques et à la société civile. Chaque chapitre est suivi de nombreuses références bibliographiques

En introduction, Marie Hrabanski, Vincent Blanfort, Julien Demenois, Emmanuel Torquebiau proposent une rapide mise en contexte.

Les systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique : état des lieux global

- À l’échelle mondiale, un panorama global des systèmes agricoles et alimentaires dans un contexte de changement climatique.

Vincent Blanfort, Julien Demenois, Adèle Gaveau

Partant des rapports du GIEC, les auteurs présentent les évolutions au cours des 10 dernières années.

Les terres agricoles sont impactées par le changement climatique, mais aussi l’expansion des activités humaines. Cependant certaines surfaces connaissent des évolutions positives aux latitudes moyennes et élevées. La dégradation des sols, notamment du fait de la salinisation liée à l’élévation du niveau des mers, est une menace pour plus de 40 % des terres émergées.

Le changement climatique perturbe les grands cycles biogéochimiques mondiaux et tout particulièrement le cycle de l’eau.

Les systèmes alimentaires entremetteurs de GES

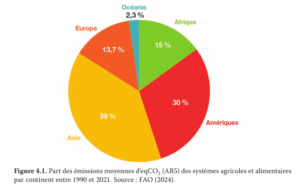

Environ un tiers des émissions mondiales de GES, si on inclut la déforestation

ont un impact sur les évolutions climatiques.

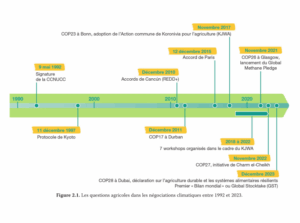

- Les questions agricoles, alimentaires et forestières dans les négociations climatiques : mise à l’agenda et enjeux

Les auteurs, Marie Hrabanski, Valérie Dermaux, Alexandre K. Magnan, Adèle Tanguy, Anaïs Valance, Roxane Moraglia, constatent la difficile prise en compte de l’agriculture dans les négociations sur le climat. Ils analysent les étapes de cette prise en compte et la naissance des marchés du carbone.

Comment évaluer les efforts d’adaptation du secteur agricole pour une meilleure prise en compte dans les négociations ? Un premier bilan mondial ou Global Stocktake (clos en 2023) a été réalisé en application de l’accord de Paris, il devrait être renouvelé tous les cinq ans.

- Tensions et synergies entre les concepts d’agriculture climato-intelligente, d’agroécologie et de solutions fondées sur la nature

Nadine Andrieu, Audrey Naulleau, Jean-François Le Coq, Marie Hrabanski présentent les concepts d’agriculture climato-intelligente, d’agroécologie et de solutions fondées sur la nature devenus au centre de la réflexion sur la recherche de solutions face au changement climatique. Si ces démarches vise à une réduction des émissions de GES, elles ne sont pas neutres en terme de production agricole, de sécurité alimentaire et d’acceptation par les agriculteurs.

La recherche de coconception de systèmes innovants avec les acteurs de terrain (producteurs, techniciens, chercheurs semble une piste prometteuse.

- Atlas des agricultures du monde et des systèmes alimentaires face au changement climatique

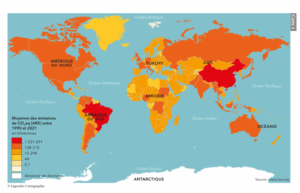

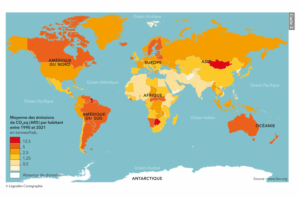

Une large équipe définit les méthodes pour la réalisation d’un atlas des émissions de gaz à effet de serre des systèmes agri-alimentaires.

par continent entre 1990 et 2021. Source : FAO (2024).

Les émissions par habitants permettent une comparaison avec avec carte précédente.

À noter un intéressant graphique par secteurs : élevage, forêt… p. 70

Des cartes précises par secteurs : émissions imputables aux cultures, émissions imputables à l’élevage, Émission du secteur agro-alimentaire.

Un autre aspect est étudié : le carbone des terres émergées et de ses évolutionscarte du carbone organique du sol, p. 87, stock historique p. 89, futur p. 91. L’analyse porte sur les forets (carte de la biomasse p. 92 et du potentiel de stockage dans les sols forestiers p. 94).

En fin d’article, les auteurs présentent les évolutions et les impacts du changement climatique par grande région : Afrique, Asie-du Sud-Est, Amérique centrale et du Sud, Europe

Les systèmes agricoles et alimentaires, et le secteur des terres : contributeurs et victimes du changement climatique

Cette seconde partie est divisée en deux sections : Les grandes problématiques de l’agriculture, des systèmes alimentaires et des forêts face au changement climatique et l’Analyse par filière.

Les grandes problématiques de l’agriculture, des systèmes alimentaires et des forêts face au changement climatique

- Les agricultures familiales face au changement climatique : un potentiel d’adaptation par l’agroécologie

Jean-Michel Sourisseau, Jean-François Le Coq se proposent de commencer la réflexion sur ce sujet mal connu. Ils étudient en particulier l’adaptation de l’agriculture familiale aux phénomènes climatiques extrêmes. Ils mettent en lumière le potentiel de l’agroécologie familiale comme réponse au changement climatique.

- – Changement climatique, (im)mobilités et foncier : quels enjeux pour les agricultures familiales aux Suds ?

Face aux déplacements environnementaux, Sara Mercandalli, Hadrien Di Roberto, Pierre Girard analysent le rôle des politiques publiques pour favoriser la transition écologique et en matière de politique foncière.

- – Eau, agriculture et changement climatique : perspectives globales

Magalie Bourblanc, Caroline Lejars, Pierre-Louis Mayaux montrent comment les pressions croissantes sur les ressources en eau provoquent des crises, et même conflits pouvant déboucher sur des guerres de l’eau. La construction de grands barrages hydrauliques suppose une gestion au niveau international. Le changement climatique va nécessiter le développement de modèles agricoles moins gourmands en eau.

- – Les systèmes alimentaires : à la fois responsables et victimes du changement

Une équipe nombreuse engage la réflexion sur les interactions entre le changement climatique et les systèmes alimentaires qui sont à l’origine d’environ le tiers des émissions de GES. Les principaux responsables sont les pays industrialisés tant par leurs systèmes de production, que par leurs chaînes d’approvisionnement et de les habitudes alimentaires des populations. Les pays en développement sont les plus touchés.

L’article analyse les différents postes d’émissions de GES des systèmes alimentaires, puis l’impact du changement climatique sur ces systèmes.

- – Forêts et changement climatique

La superficie totale des forêts est d’environ 3 900 Mha (zone tropicale 50 % environ, boréale, un gros quart et zone tempérée : 750 Mha). Les auteurs en présentent le rôle dans l’équilibre climatique et les facteurs de variabilité de la vulnérabilité des forêts au changement climatique. Face à ce constat, il est question de pratiques forestières et des mesures d’adaptation (ex en Côte-d’Ivoire). Les auteurs rappellent les accords internationaux : La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto de 1997.

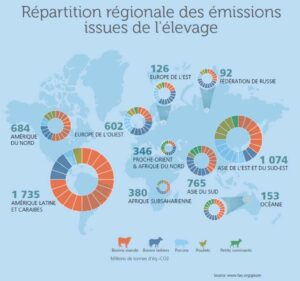

- – Les débats « agriculture et changement climatique » : le cas des productions animales

Christian Corniaux, Vincent Blanfort, Mathieu Vigne, Jonathan Vayssières, Guillaume Duteurtre analysent cette questions controversée. Quelle est la responsabilité des élevages dans les émissions de GES ?

Existe-t-il des solutions durables ?

- – Agriculture, santé et changement climatique : vers une vision « une seule santé ».

Le GIES a souligné les risques croissants du changement climatique pour les santé humaine : épidémies, multiplication et dispersion des agents pathogènes, risques de pénurie alimentaire et d’accès à une eau potableSchéma complexe des interconnections entre pratiques agricoles, environnement et santés. p. 199.

Les auteurs développent les relations entre l’agriculture, le changement climatique et la santé. Ils montrent comment la dégradation des écosystèmes naturels favorise l’émergence de maladies. Ils développent l’idée d’une approche intégrée « une seule santé » faire face au changement climatique et réduire les risques.

- – Ce que le pastoralisme nous dit du réchauffement climatique

Véronique Ancey, Saverio Krätli, Der Dabire abordent un autre aspect de la relation entre l’élevage et le changement climatique. Ils décrivent rapidement une histoire du pastoralisme. Ils analysent les facteurs favorables et défavorables à une résilience du pastoralisme suivant la géopolitique : question foncière, frontières notamment au Sahel.

Analyse par filière

Cette partie détaille chaque grande filière avec un état des lieux, les incidences du changement climatique sur chaque culture et les solutions d’adaptation envisageables.

– Les grandes cultures et le changement climatique : les cas des filières riz, sorgho, canne à sucre et coton

– Palmier à huile : construire la résistance climatique

– Les productions horticoles face au changement climatique

– Les systèmes d’élevage face aux défis du changement climatique (ce chapitre vient compléter les éléments déjà traités en première partie)

Atténuer et adapter les systèmes agricoles et alimentaires : quelles solutions, quelles synergies ?

Six chapitres reprennent des questions plus globales :

Les solutions au prisme des ressources

– Séquestration du carbone dans le sol : une solution pour atténuer le changement climatique et s’y adapter ?

– Quelles solutions pour la gestion de l’eau agricole face au changement climatique ?

– La production d’énergie par l’agriculture pour faire face au changement climatique, entre biomasse et agrivoltaïsme.

Solutions et innovations

– Adaptation au changement climatique : quelles pratiques innovantes dans les systèmes de productions tropicales ?

– S’adapter et innover en matière d’espèces et de variétés cultivées : un rôle clé pour la diversité cultivée et naturelle ?

– Territorialiser la lutte contre le changement climatique.

Solutions multiniveaux

Au-delà de la question agricole, l’alimentation impactée par le changement climatique peut aussi contribuer à son atténuation.

- – Systèmes alimentaires et changements climatiques : atténuation et adaptation dans les chaînes agri‐alimentaires et dans la consommation

Marie Walser, Carine Barbier, Nicolas Bricas, Patrice Dumas se penchent sur la question du stockage, du transport et de la transformation des denrées alimentaires.

- – Le méthane agricole : un levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour respecter l’accord de Paris

Rémi Prudhomme, Myriam Adam, Mohamed Habibou Assouma analysent le méthane issu des activités agricoles. La réduction des émissions de ce gaz fortement impliqué dans l’effet de serre est un enjeu majeur. Les auteurs montrent les pistes de réduction dans la riziculture et les déjections des animaux d’élevage.

- – L’hétérogénéité des voies d’institutionnalisation des politiques et des instruments climatiques pour l’agriculture : une comparaison entre le Sénégal, la Colombie, le Brésil et la France.

Les auteurs analysent les blocages institutionnels qui entravent la mise en œuvre au concret de l’action publique.

- – Finance, agriculture et climat.

Cet article d’Antoine Ducastel aborde la question du financement des politiques climatiques dans le secteur agricole. Il détaille deux axes possibles : la recherche de financement publics-privés innovants et la réaffectation de financements publics. Il développe les marchés de crédits carbone.

- – Les interfaces entre science et décision politique face au défi du changement climatique.

Les auteurs proposent de repenser les relations entre science et décision politique en matière de politique face au changement climatique et notamment les processus décisionnels dans la construction des politiques publiques. Ils proposent que ces relations soient définies à différentes échelles.

La conclusion, dans le contexte de remise en cause des données scientifiques dans plusieurs pays est d’autant plus d’actualité : Renforcer les institutions scientifiques nationales indépendantes dans un monde sous tension géopolitique et financière, nourrir un dialogue international sur les investissements pour la transformation.