« Thé ? Café ? Cacao ? » Dans Le monde dans nos tasses. Trois siècles de petit-déjeuner, publié en 2017, Christian Grataloup, éminent spécialiste de la géohistoire, montrait comment les milieux aristocratiques et bourgeois européens du XVIIIe siècle inventaient le petit déjeuner moderne. Grâce à l’essor de l’économie de plantation, de la traite négrière et du grand commerce maritime. Mais comment ces produits exotiques arrivaient-ils sur les tables des Européens du XVIIIe siècle ? Par le « commerce d’épiceries ».

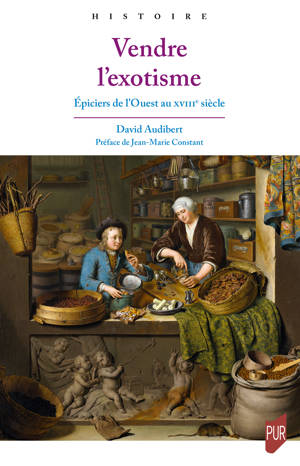

C’est tout l’intérêt du livre Vendre l’exotisme. Épiciers de l’Ouest au XVIIIe siècle, publié aux Presses Universitaires de Rennes en 2025, que de nous faire découvrir ce monde des épiciers. Ils sont en effet les acteurs majeurs de la diffusion des produits coloniaux auprès d’une clientèle sans cesse élargie. L’ouvrage est une version remaniée et actualisée d’une thèse soutenue dès 2003. Son auteur, David Audibert, est à la fois chercheur associé à l’université du Mans et généalogiste professionnel.

Dans sa préface, le professeur Jean-Marie Constant souligne le caractère pionnier de cette recherche sur les épiciers, « car le monde de la boutique a été peu étudié en France avant l’an 2000 « . Contrairement à l’historiographie anglo-saxonne, plus précoce en la matière. Pionnière, la démarche l’est tout d’abord par le choix de la méthode comparative. Au lieu d’une monographie sur les épiciers d’une ville, David Audibert a fait le choix de comparer les épiciers de trois villes de l’ouest de la France, Nantes, Angers et Le Mans. Les trois cités de l’actuelle région Pays de la Loire sont à l’époque bien différenciées. Elles se distinguent d’abord par leur poids démographique. Si l’on compte 15 000 habitants au Mans et un peu moins de 30 000 à Angers pendant tout le XVIIIe siècle, Nantes voit sa population doubler de 40 à 80 000 habitants au cours du siècle. Elles se singularisent aussi par leur situation géographique et leur accessibilité. La cité des ducs de Bretagne est un grand port fluvial et maritime, Angers un important carrefour fluvial, alors que Le Mans apparaît relativement enclavée. Enfin elles s’opposent par leur dynamisme économique. Le Mans connaît en effet une activité manufacturière importante avec l’industrie de l’étamine, au contraire d’Angers, « belle endormie » qui se repose sur ses fonctions administratives et la richesse foncière de ses rentiers. Nantes à l’opposé connaît une croissance économique impressionnante. Celle-ci est dû à l’essor du commerce international et atlantique, notamment à la traite négrière, mais pas seulement. La deuxième originalité de l’ouvrage consiste à étudier la commercialisation des épices, au-delà de leur production et de leur consommation qui, de longue date, ont fait l’objet de travaux historiques. Enfin, l’auteur scrute l’apparition et l’essor de cette nouvelle profession au sein des sociétés urbaines du XVIIIe siècle.

Au service de ce questionnement, des sources riches et variées sont mobilisées par l’auteur. Documents fiscaux, inventaires après décès, bilans de faillite des juridictions consulaires, statuts juridiques des communautés de métiers, livres de compte, contrats de mariage sont exploités pour cerner au plus près le commerce des épices et la vie quotidienne, tant professionnelle que privée, des épiciers.

Une profession en croissance

La première partie définit « les contours d’une profession du luxe ». Ces contours sont encore mouvants, dans la mesure où les épiciers se confondent parfois dans les sources avec les droguistes et les confiseurs, voire même avec les chimistes et les apothicaires ! C’est près d’un millier d’épiciers de l’Ouest qui sont étudiés par l’auteur durant tout le XVIIIe siècle. Si leur nombre n’augmente pas sensiblement à Angers et au Mans, Nantes se distingue par la croissance spectaculaire du nombre d’épiciers. Au début du XVIIIe siècle, Nantes compte près d’une soixantaine d’épiceries soit, pour une population avoisinant 40 000 habitants, environ un épicier pour moins de 700 habitants. A la veille de la Révolution, la profession a plus que doublé, avec près de 140 membres en 1789, ce qui représente désormais un ratio d’un épicier pour 570 habitants. Nantes est bien devenue une « ville d’épiciers », comme certains la qualifient à l’époque, avec une pointe de mépris aristocratique. Ceux-ci implantent leur boutique au cœur des villes, dans les rues les plus commerçantes, à proximité immédiate de la clientèle aisée du centre. La deuxième partie du XVIIIe siècle connaît cependant l’ouverture de nouvelles boutiques dans les paroisses périphériques et les faubourgs. C’est un indice probant de la diffusion du commerce des épices à de nouvelles clientèles plus populaires.

Le deuxième chapitre explore la question du cadre juridique d’exercice du métier. Or le statut du métier d’épicier varie d’une ville à l’autre. A Angers et au Mans, les épiciers forment une communauté de métier à part entière, reconnue progressivement au sein de la ville, non sans parfois des tensions avec les apothicaires au Mans et avec les merciers à Angers. La communauté de métiers, véritable association professionnelle des épiciers, est dotée de statuts qui réglementent les conditions d’apprentissage du métier et d’accès à la profession. A Nantes en revanche, la profession échappe à ce cadre corporatif pour s’exercer librement. Ce qui n’empêche pas les épiciers nantais de tisser des relations étroites entre eux et de défendre leurs intérêts auprès des échevins. A défaut de communauté de droit, les épiciers nantais ont constitué une communauté de fait. En effet les épiciers ont des intérêts communs à défendre. Cela concerne aussi bien le contrôle de l’accès et de l’exercice de la profession que la défense de leur monopole dans le commerce des épices, face aux marchands forains susceptibles de leur faire concurrence.

Comment devient-on épicier ? Le chapitre 3 nous apprend qu’une solide éducation secondaire est un bagage indispensable, obtenu par la fréquentation régulière du collège, à partir de 11-12 ans et pour une durée de 3 à 5 ans. Très rares cependant sont les futurs épiciers qui ont poursuivi des études à l’université. C’est que le métier s’acquiert par l’apprentissage. Celui-ci se déroule le plus souvent entre 18 et 20 ans, pour une durée de 2 ou 3 ans en général. Cette formation coûte de 500 à 600 livres en moyenne, ce qui représente un investissement important qui rend l’accès au métier impossible aux gens du peuple. De fait, les futurs épiciers viennent essentiellement du monde du commerce, leurs parents sont majoritairement des marchands. Pendant son apprentissage, l’impétrant est le commis de son patron, il l’accompagne aux foires où se fournissent les épiciers, apprend à connaître les différents produits ainsi que les rudiments de la comptabilité. Pour s’installer à son compte et ouvrir sa boutique, l’apprenti doit obtenir sa maîtrise. Il s’agit, autant qu’on puisse le savoir, d’un examen oral sur la connaissance du métier et de la législation qui l’encadre. Au coût de l’apprentissage, le nouvel épicier angevin ou manceau doit ajouter l’acquittement d’« un droit de boîte » qui lui permet d’être reçu dans la communauté de métier. Ce droit peut monter jusqu’à 600 livres. Les fils d’épicier bénéficient d’un privilège en ne payant que 150 livres. Le nouvel épicier peut être une femme : 1/6e des épiciers recensés par David Audibert sont en effet des épicières, le plus souvent des veuves ou des filles d’épiciers. Malgré les obstacles à l’accession au métier, les épiciers sont loin d’être tous des fils d’épiciers.

Des produits exotiques qui se multiplient et se banalisent

La deuxième partie s’intitule : « Une culture épicière de la nouveauté ? ». Cette interrogation ouvre sur l’étude du commerce d’épicerie au XVIIIe siècle (chapitre 4), les réseaux d’approvisionnement et de vente des épiciers (chapitre 5) et les pratiques commerciales des épiciers (chapitre 6).

Les épiciers vendent à leur clientèle une gamme de produits très étendue. Jusqu’à 500 références sont recensées dans les épiceries les plus achalandées, sans compter toutes les variétés d’un même produit. Par exemple, le sucre est commercialisé sous forme de cassonade, de sucre blanc (raffiné), de sucre terré, de pains de sucre, de sucre candi, etc. Le tableau descriptif des principales marchandises vendues par les épiciers (annexe III à la fin de l’ouvrage) sera extrêmement précieux pour de nombreux chercheurs et curieux. De A comme abricot à Z comme zédoaire (nom donné à des racines ou rhizomes de plantes originaires d’Inde et du Bengale, comme le curcuma, et utilisé en pharmacie), cet inventaire nous introduit au cœur des boutiques du XVIIe siècle. Certains produits exotiques commercialisés par les épiciers sont de véritables invitations au voyage, justifiant pleinement le titre de l’ouvrage. L’auteur identifie cependant trois grandes catégories de produits au cœur du métier. Viennent d’abord, comme attendu, les épices et les denrées alimentaires, les produits phares étant le sucre et les boissons exotiques (café, thé, chocolat). On peut ajouter aussi le poivre, concurrencé de plus en plus par le piment dans la seconde moitié du siècle. Mais les épiciers vendent aussi de l’huile et du riz et, de plus en plus, des fromages, notamment de Suisse, comme le gruyère. Ensuite les épiciers proposent des produits de confiserie (fruits confits, confitures, bonbons, sirops…). Certains épiciers se spécialisent dans ce commerce de luxe. D’autres mettent davantage en avant les produits de droguerie. Il s’agit des savons, des produits de teinture comme l’indigo, du coton, des plantes médicinales ou des baumes et onguents. Le poivre, l’huile, le sucre, le savon et les produits de teinture sont les cinq marchandises typiques de l’épicerie du XVIIIe siècle, même si on assiste à un élargissement continu de la gamme de marchandises proposées à la vente.

David Audibert identifie trois catégories d’épiciers, selon l’importance de leurs affaires. Des épiciers grossistes engagés dans le commerce international aux petits détaillants, en passant par les semi-grossistes qui font du commerce de détail tout en fournissant d’autres épiciers, la diversité du volume d’affaires est importante. Mais tous ces épiciers ont en commun de disposer de leur propre boutique de vente au détail. Celle-ci, implantée dans les artères commerçantes comme on l’a vu, se compose le plus souvent d’un magasin, lieu d’entreposage des produits gardés en stock (qui est parfois une cave). S’ajoute une arrière-boutique ou cuisine, « laboratoire » où l’épicier élabore ses préparations de droguerie. Enfin la boutique proprement dite, dans laquelle pénètre le client. Il y découvre les marchandises exposées sur des comptoirs, des tables ou des rayonnages, en vitrine, dans des boîtes, des caisses ou des coffres. A ce mobilier s’ajoutent les instruments de travail de l’épicier, comme la balance ou le moulin à café qui se répand au cours du siècle. Depuis la rue, une enseigne peut signaler la présence de l’épicerie mais les sources sont très rares à ce sujet. A noter que la boutique est systématiquement le domicile de l’épicier : lieu de vie et lieu de travail sont confondus.

L’auteur étudie également les réseaux d’approvisionnement et de vente des épiciers. Ceux-ci se fournissent principalement auprès de négociants ou de confrères grossistes, dans leur ville d’exercice ou dans les grandes villes commerciales de la région, Nantes au premier chef mais aussi Orléans. L’importance commercial de l’axe ligérien apparaît clairement. Les épices transitent en effet sur le fleuve, par bateau, mode de transport plus économique que la route. Cela explique sans doute la moindre présence d’épiciers au Mans, ville non desservie par voie d’eau, la Sarthe n’étant pas navigable jusqu’à la capitale du Bas-Maine au XVIIIe siècle.

Les épiciers nantais disposent des réseaux commerciaux les plus étendus. Les grossistes nantais se fournissent ainsi dans le reste du royaume, notamment dans les ports comme Bordeaux et Marseille, mais aussi dans les villes de foire comme Beaucaire, et à l’étranger, en Angleterre, en Espagne et en Hollande. Ils s’approvisionnent aussi directement en produits exotiques dans les colonies d’outre-mer, notamment dans les îles à sucre comme Saint-Domingue et la Martinique. Par exemple, Étienne Marcorelle, un Nantais qui exerce le commerce d’épicerie en gros, entretient des relations commerciales régulières avec Marseille, Bordeaux, Limoges, Paris, Auxerre, Saint-Malo mais aussi Hambourg, Amsterdam, Anvers, Rotterdam, Madrid, Londres, ainsi qu’avec les Antilles. Certains de ses collègues nantais se fournissent directement auprès de la Compagnie des Indes. D’autres sont propriétaires de navires ou de parts de navires. Par ce biais, ils sont impliqués dans de véritables sociétés commerciales qui financent des expéditions outre-mer et qui pour certaines, participent à la traite des esclaves. Par comparaison, les épiciers angevins et manceaux font pâle figure en ce qui concerne l’ampleur de leur réseau commercial. Ils se tournent davantage vers les foires et les marchés d’importance régionale pour s’approvisionner. C’est ainsi que les épiciers manceaux se fournissent surtout chez leurs confrères nantais et angevins, ainsi que sur les foires de Guibray, Caen et Tours.

Pour vendre leur production, les épiciers les plus en vue recourent de plus en plus à la publicité après 1750, par des annonces dans les journaux ou au moment des étrennes du nouvel an, propices à la vente de boissons exotiques et de confiseries. Les mêmes usent de pratiques commerciales qui les rapprochent du monde des négociants, en tenant des livres de comptabilité ou en formant des sociétés commerciales, le plus souvent avec des membres de leurs famille. Dans leur travail, les épiciers peuvent être assistés de domestiques, de commis ou d’apprentis, selon l’ampleur de leur activité, mais il faut souligner avec l’auteur le rôle clé de l’épicière, qui souvent tient la boutique et entretient les relations directes avec la clientèle, tandis que son mari se consacre à la gestion de la boutique et de son réseau commercial, ce qui l’amène à se déplacer fréquemment.

Cette clientèle, pour autant qu’on puisse la cerner dans les sources, est plutôt aisée. Il faut distinguer la clientèle professionnelle et la clientèle des simples particuliers. La première, locale, provinciale et parfois nationale, est composée d’autres épiciers, de chirurgiens et d’apothicaires, qui se fournissent pour leur usage professionnel. La seconde, les consommateurs proprement dits, est formée principalement de marchands et négociants, d’ecclésiastiques, de nobles et d’officiers. Par exemple au Mans, Louis Hermé compte de nombreux aubergistes, des curés et des nobles parmi ses clients réguliers. Mais les sources minorent probablement la part croissante des artisans et du menu peuple dans la clientèle de certains épiciers. Ceux-ci en effet élargissent leur offre pour toucher de nouveaux clients. Par exemple, la cassonade (un sucre semi-raffiné aux îles) est vendue en de multiples variétés selon la qualité : « commune », « blanche », « fine » ou de « seconde catégorie ». Son prix varie alors du simple au double, cette gamme d’un même produit s’adapte à (presque) toutes les bourses. Toujours pour le sucre, les plus modestes consomment du sucre « terré », c’est-à-dire grossièrement raffiné dans les îles. A l’inverse, la consommation de sucre blanc, raffiné en métropole, est l’apanage de la clientèle la plus riche.

La condition sociale des épiciers du XVIIIe siècle

La troisième partie, intitulée « les acteurs du commerce d’épicerie » dresse le portrait et la place des épiciers dans la société urbaine du XVIIIe siècle. Elle porte la focale sur leurs origines sociales et familiales (chapitre 7), leurs réseaux de relations au sein de la ville (chapitre 8), enfin sur leur mode de vie et leur fortune (chapitre 9). Quelques grands enseignements se dégagent. Les épiciers sont majoritairement issu du monde du commerce, qu’il soit urbain ou rural, spécialisé ou indifférencié. Des fils d’artisans et de la petite bourgeoisie à talents fournissent un quart des épiciers du corpus étudié par David Audibert. En revanche il est exceptionnel qu’un épicier soit fils d’un travailleur de la terre. C’est donc au sein du monde des marchands et de la société urbaine que se recrutent la plupart des épiciers. Par leurs alliances matrimoniales, les épiciers perpétuent cet enracinement au sein de la bourgeoisie marchande. L’endogamie socioprofessionnelle est donc importante, surtout à Nantes. Il en est de même pour la reproduction sociale, puisque les deux tiers des fils d’épiciers deviennent marchands. Mais certains fils d’épiciers peuvent prétendre à une ascension sociale, car certains, surtout à Nantes, deviennent négociants et d’autres réalisent de belles carrières de juristes au service de l’État royal.

Le cadre de vie témoigne de l’aisance dont jouit bon nombre d’épiciers. Ils sont très souvent propriétaires de leur logement et celui-ci est généralement assez vaste, avec une spécialisation nette des pièces. La qualité de la literie, la richesse du vêtement et le confort de l’ameublement (commode, armoires, fauteuils et même canapés et sofas chez les épiciers les plus en vue), sont des signes tangibles de leur niveau de vie qui progresse au cours du siècle. Les plus riches épiciers, comme Louis Hermé au Mans, ou les grossistes nantais, possèdent des objets de luxe comme des bijoux en or ou de l’argenterie. Ce qui n’est évidemment pas le cas des modestes détaillants. Le monde des épiciers se caractérise aussi par sa diversité sociale. Mais par leur niveau de fortune, les épiciers se placent souvent parmi les catégories les plus aisées du monde marchand, ce qui révèle le caractère lucratif du commerce des produits exotiques, même si cela n’empêche pas certains de faire faillite, plombées par les dettes contractées auprès de leurs fournisseurs.

Les épiciers jouissent ordinairement de la considération de leurs concitoyens. Ils sont bien insérés dans le monde bourgeois des villes. Ils appartiennent à « l’élite marchande » de leur cité. A ce titre, ils participent massivement à la milice bourgeoise chargée de la police et du maintien de l’ordre. Certains d’entre eux accèdent à des fonctions municipales, dans l’échevinat pour quelques épiciers grossistes nantais ou angevins, ou plus fréquemment dans la juridiction consulaire, chargée de juger les affaires commerciales. Collectivement, le corps des épiciers tient un rang honorable lors des processions urbaines, témoignage fiable de leur notoriété et de la reconnaissance sociale dont ils sont l’objet. La courte page consacrée aux épiciers pendant la Révolution française peut frustrer celles et ceux qui s’intéressent à cette période. On aurait aimé des développements plus fournis sur les engagements politiques des épiciers durant la période et la redéfinition éventuelle de leur place au sein de la nouvelle société post 1789. Mais David Audibert montre bien que sous l’Empire, les épiciers sont inscrits sur les listes des notables dressées par l’administration napoléonienne, signe tangible de leur statut social favorisé.

D’une lecture aisée, agrémenté de cartes et de graphiques pertinents, ce livre situé au croisement d’une histoire sociale et d’une histoire économique renouvelées, bénéficiant de l’apport de la démarche comparative, tient pleinement ses promesses de nous faire connaître ce monde des épiciers et de l’épicerie qui ont été au cœur de la diffusion des produits exotiques. Il apporte une contribution importante à des histoires aussi variées que celles du commerce, du luxe, de l’alimentation, de la société urbaine. L’ouvrage permet de comprendre comment les épices, produits de luxe au XVIIe siècle, deviennent des produits de consommation courante au cours du XVIIIe siècle. Et comment épiciers et épicières, dans leurs boutiques, ont été au cœur de ce processus de diffusion des produits de la première mondialisation, contribuant à façonner de nouvelles habitudes de consommation et même un imaginaire de l’exotisme dont nous sommes encore les héritiers.