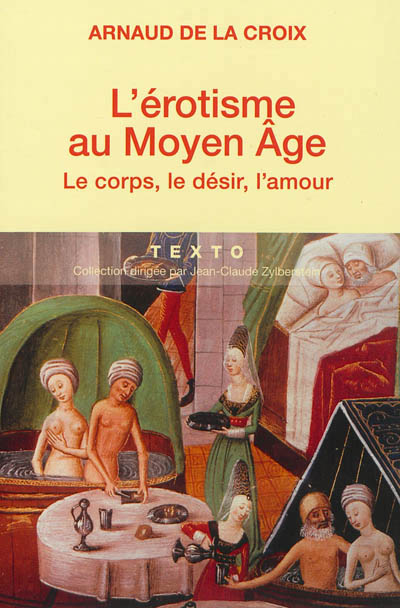

Les éditions Tempus rééditent, en format de poche, l’ouvrage du philosophe belge Arnaud de La Croix, intitulé L’érotisme au Moyen Âge, publié pour la première fois en 1999 et mis à jour en 2003.

Arnaud de La Croix prend le soin de préciser que parler d’érotisme au Moyen Âge revient à commettre un anachronisme linguistique. Ce terme n’apparait en langue française qu’au milieu du XVIe siècle et ne prend le sens de ce qui a trait au plaisir et au désir sexuel qu’à la fin du XVIIIe siècle (p. 11). Cependant les médiévaux connaissent le désir et la passion de la chair. L’auteur relève que les médiévaux utilisent les termes de luxuria ou de fin’amor.

À la fin du XIe siècle, les premiers troubadours chantent la sensualité, la femme, l’adultère. Une conception neuve de l’amour, en rupture avec l’héritage antique, se met en place. Bientôt, la matière de Bretagne prône à son tour une sexualité passionnelle où la femme joue un rôle d’initiatrice. La femme devient source de toute luxure. Les amants sont tenus de satisfaire leurs désirs réciproques. Au XIIIe siècle, le Roman de la Rose manifeste avec éclat la dégradation du grand rêve courtois. La courtoisie s’efface devant le cynisme. Ces différents courants ont une progressive influence sur les comportements amoureux en Occident. Les mystiques femmes, d’Hildegarde de Bingen aux béguines, nouent de brûlantes épousailles avec le divin. Loin de ces effusions mystiques, les fabliaux où le sexe s’affiche crûment, les chansons des goliards, l’obscénité de nombre de sculptures, les rites carnavalesques évoquent une sexualité pulsionnelle et débridée : position du « cheval érotique » ou « more canino ». L’Église institutionnelle tente d’encadrer le désir et de codifier les pratiques. Mais le désir se révèle non contrôlable et les pratiques non codifiables.

Telle est la thèse qui sous-tend l’ouvrage : si l’Église prône un refus du plaisir, les manifestations, multiples et complexes, n’en continuent pas moins d’exister (À écouter : http://www.franceculture.fr/personne-arnaud-de-la-croix). Cette thèse est trop simpliste. Pour trois raisons. La première raison est que cette thèse oppose trop schématiquement le discours théologique et dogmatique de l’Église et les pratiques populaires. Jusqu’au XIe siècle, les prêtres vivent souvent en concubinage. Certains sont même mariés. Beaucoup, notamment en Normandie, refusent la réforme grégorienne qui leur impose le célibat. L’opposition entre théologie et mystique mentionnée à propos de l’exemple de Marguerite Porète est simpliste voire erronée (p. 111). L’œuvre de Marguerite Porète, Le miroir des âmes simples et anéanties, ne s’inspire pas seulement de l’amour courtois. Elle s’enracine également dans un courant théologique mystique inspiré des œuvres de Denys le pseudo-aréopagite. Maître Eckhart, ami probable de Marguerite, mystique parce que théologien, s’inscrit, à la suite d’Albert le Grand, lui aussi dans ce courant. La deuxième raison est que l’opposition faite entre culture savante et culture classique est peu judicieuse. Certes, l’auteur mentionne l’existence d’interférences entre les différentes conceptions de l’amour et de la sexualité (p. 140) mais ne le montre pas de manière convaincante. La troisième raison est que l’auteur propose une description de l’Église peu nuancée. Certes l’Église condamne la luxure et la concupiscence. Certes cette époque est marquée par une volonté farouche de différencier l’homme de la bête. Certes Augustin d’Hippone identifie le plaisir sexuel à une des conséquences du péché originel. Mais les discours théologiques sont plus subtils que l’auteur ne le laisse comprendre.

Il n’existe pas de refus de l’acte sexuel mais celui-ci doit être codifié. Il n’existe pas non plus de refus systématique du plaisir sexuel. Certes la dichotomie augustinienne « corps-esprit » marque durablement le discours théologique. Mais l’auteur oublie les influences stoïciennes et aristotéliciennes sur les théories médiévales. Les théologiens refusent les comportements dépravés et mettent en valeur le comportement vertueux. La maîtrise de ses pulsions animales relève de ce comportement vertueux. Le discours théologique met en en avant le comportement fondé sur la raison et sur la pratique de la vertu qu’est la prudentia. Cet idéal n’est pas originellement chrétien. Il s’enracine dans l’Antiquité gréco-romaine et notamment dans le stoïcisme. Avant le XIIIe siècle, une source importante de ce discours théorique est le De inventione de Cicéron. À partir du XIIIe siècle, ce discours est renouvelé par la traduction latine de l’Éthique à Nicomaque. Un auteur comme Thomas d’Aquin reconnait, en opposition à Augustin, l’utilité du plaisir notamment dans la sexualité. Mais il demeure que le mariage reste le seul cadre juridique et normatif pour pratiquer l’acte charnel et que celui-ci n’est pensé que dans un but reproductif. Mais il est étonnant de voir combien les penseurs médiévaux sont indulgents envers les actes sexuels pratiqués avec des prostituées. La formule « Jouir en payant, c’est jouir sans pécher » illustre bien la mentalité des médiévaux. Reste à savoir le sexe avec des prostituées entre dans le cadre des pratiques érotiques. Arnaud de La Croix semble penser que non. Il ne mentionne aucun des ouvrages de Jacques Rosssiaud (et notamment Amours vénales. La prostitution en Occident. XIIe-XVIe siècles, paru en 2010 aux éditions Aubier) sur le sujet.

Pourtant le sous titre de l’ouvrage, Le corps, le désir et l’amour, était prometteur. Le premier terme laisse entendre qu’étudier l’érotisme revient à étudier le corps et plus particulièrement le rapport au corps, le sien et celui de l’autre. Or l’auteur néglige cet aspect du sujet. Il est étonnant de voir oublié dans la bibliographie le bel ouvrage de Jacques Le Goff et de Nicolas Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, paru aux éditions Liana Levi en 2003. Le deuxième terme, équivoque, mériterait davantage de précision. Il existe de multiples manières de concevoir le désir. Il est encore étonnant de voir oublié l’ouvrage classique de Jean Leclercq, Les moines et le désir de Dieu, paru pour la première fois aux éditions du Cerf en 1957. Le troisième terme, lui aussi équivoque, mériterait, également, davantage de précision. Les médiévaux ont longuement étudié ce terme.

En revanche, un quatrième terme manque : celui de plaisir.

Certes, l’auteur a raison d’envisager le Moyen Âge comme une période de riche inventivité. Certes, il propose un aperçu des différentes évocations et pratiques érotiques. Mais le (a) spécialiste apprendra peu à la lecture de cet ouvrage. Le non initié (e) y trouvera une première approche car les exemples proposés sont nombreux et variés. Il (elle) pourra approfondir ses connaissances avec les ouvrages de Jacques Rossiaud, Sexualités au Moyen Âge, paru en 2010 aux éditions Gisserot, de Bernard Ribémont, Sexe et amour au Moyen Âge, paru en 2007 aux éditions Klincksieck ou de Jean Verdon, L’amour au Moyen Âge. La chair, le sexe et le sentiment, paru en 2006 aux éditions Perrin.

Certes, l’auteur a raison d’envisager le Moyen Âge comme une période de riche inventivité. Certes, il propose un aperçu des différentes évocations et pratiques érotiques. Mais le (a) spécialiste apprendra peu à la lecture de cet ouvrage. Le non initié (e) y trouvera une première approche car les exemples proposés sont nombreux et variés. Il (elle) pourra approfondir ses connaissances avec les ouvrages de Jacques Rossiaud, Sexualités au Moyen Âge, paru en 2010 aux éditions Gisserot, de Bernard Ribémont, Sexe et amour au Moyen Âge, paru en 2007 aux éditions Klincksieck ou de Jean Verdon, L’amour au Moyen Âge. La chair, le sexe et le sentiment, paru en 2006 aux éditions Perrin.