L’étude de ces intermédiaires incontournables

Combinant à la fois des approches issues de l’anthropologie et de la géographie, cet essai riche en témoignages retrace le rôle et les pratiques des passeurs permettant aux migrants de traverser le détroit de Bab El-Mandeb.

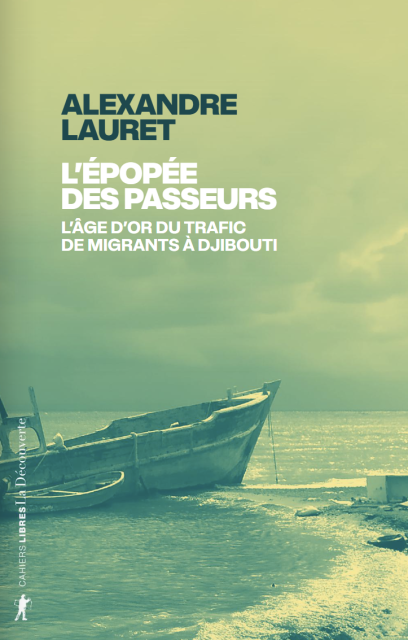

Publié par la Découverte, ce travail de terrain s’appuie sur une thèse de doctorat soutenue en 2022. Son auteur, Alexandre Lauret, est désormais chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).

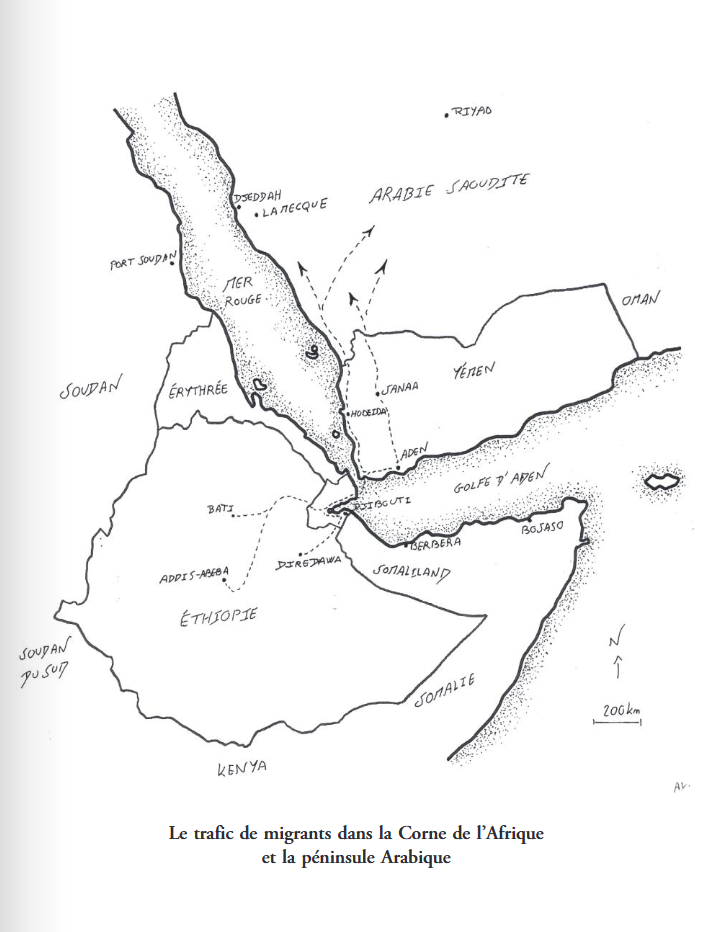

L’objectif de l’auteur est « de retracer le développement des réseaux de passeurs djiboutiens au début du XXIe siècle depuis leur point de vue ». Ces 70 témoignages permettent de décrire les itinéraires, les stratégies individuelles ou communautaires, les jeux de pouvoirs et l’histoire de ces intermédiaires (dalal en arabe) djiboutiens ou yéménites qui permettent à des migrants d’Afrique de l’Est, souvent Éthiopiens (Oromos, Afar), d’atteindre les côtes yéménites. Le moteur de cette migration est économique : l’obtention d’un salaire d’employé de maison en Arabie Saoudite permet de soutenir financièrement les membres de la famille en Ethiopie.

Stratégiquement située sur l’une des artères de la mondialisation, Djibouti est la porte d’accès à la péninsule arabique pour les migrants africains. Dans sa portion la plus étroite, les côtes yéménites et djiboutienne sont distantes de 27 kilomètres.

Les migrations actuelles d’Afrique de l’Est vers la péninsule arabique s’incrivent dans la longue histoire de la traite orientale des esclaves. L’apogée est atteinte dans la seconde moitié du XIXe avec des estimations allant de 150 000 à 500 000 esclaves. Cette traite abyssinienne a fait l’objet d’un célèbre reportage du journaliste et écrivain Joseph Kessel en 1930. Aidé par les contacts de l’aventurier Henry de Monfreid, Kessel raconte le voyage de l’une des dernières caravanes d’esclaves d’Ethiopie vers le Hedjaz en actuelle Arabie Saoudite. Son article fera sensation dans la presse française.

En 2019, l’OIM estime que 150 000 migrants ont atteint les côtes yéménites depuis l’Ethiopie et Djibouti. Cette tendance s’accroît sur l’ensemble de la décennie 2010-2020. Bien qu’interdit, le trafic de migrants est vue comme une opportunité par une partie des jeunes djiboutiens de Tadjoura et d’Obock. Cette activité est une réponse à la baisse des prises par les pêcheurs dans le détroit.

L’un des intérêts de ce livre est son caractère vivant. Par des multiples séjours sur le terrain, aux contacts de ces contrebandiers (cigarettes, armes, alcool), logisticiens, chauffeurs de minibus et guides pédestres, l’auteur recueille les confidences, les réussites et les doutes de ces hommes dont le rôle est primordial pour la réussite de la migration.

« Au fil de leur épopée, les passeurs djiboutiens croisent toute une pléiade de personnages : des contrebandiers et des trafiquants en tout genre (armes, drogues, alcool, véhicules, etc.), des passeurs yéménites et éthiopiens avec qui ils négocient des alliances et foment es des reversement et des trahisons, des policiers et des gendarmes qui tantôt coopèrent contres quelques pots-de-vin, tantôt les arrêtent, des villageois qui établissent des barrages pour exiger un droit de passage, des représentants coutumiers d’un sultanat qui tent de de réinventer en ce début du XXIe siècle, des personnalités politiques qui voient dans ces passeurs un moyen de s’enrichir en leur offrant leur protection ou encore des rebelles qui tiennent le maquis dans les montagnes éloignées, et bien sûr des migrants. »

Alexandre Lauret, L’épopée des passeurs – L’âge d’or du trafic de migrants à Djibouti, La Découverte, page 14

Les citations sont très nombreuses et permettent de se plonger dans ces réseaux de l’antimonde. Des personnalités peuvent prendre le pouvoir pendant quelques années avant d’être renversé. Une fois arrivée en Arabie Saoudite, les migrants recommandent d’utiliser les services de certains passeurs bien organisés et critiquent les erreurs ou les brimades d’autres passeurs. Le manque de sommeil, le travail de nuit, les enterrements de migrants, les longues séances de khat et les risques d’arrestation par la police sont relatés de façon simple par les passeurs interrogés.

« Les clandestins étaient un moyen de s’enrichir pour tout le monde. Cela a permis aux pêcheurs d’acheter leur bateau. Ce ne sont pas des gars méchants, les pêcheurs. quand l’Etat a durci la loi, beaucoup de pêcheurs ont d »cidé d’arrêter car ils ne voulaient pas prendre trop de risques. Le pêcheur aime pecher, il aime avoir du bon matériel, un bon bateau, du carburant. Ils faisaient du trafic de clandestins pour achter une nouvelle barque.

Témoignage d’un ancien passeur de Tadjoura (Djibouti), page 207

Un essai géographique particulièrement plaisant à lire qui fait le point sur des acteurs souvent oubliés de la migration. Les enseignants pourront mobiliser une partie des nombreux témoignages présentés pour une séance sur les migrations (Quatrième, Seconde), l’Afrique de l’Est (Quatrième) ou la mondialisation (Quatrième, Terminale).

Pour aller plus loin :

- Présentation de l’éditeur -> Lien