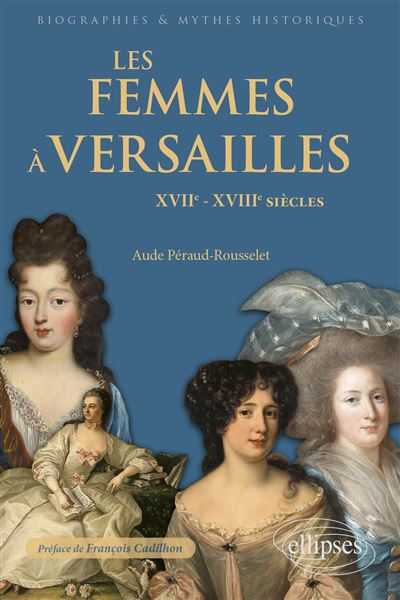

Le livre d’Aude Péraud-Rousselet propose un portrait à la fois intime et politique des femmes à Versailles de l’époque moderne. Il montre leur diversité de rôles, leur influence — directe ou subtile — et comment elles ont façonné l’histoire et l’image du lieu. Elle apporte un éclairage supplémentaire aux femmes déjà connues, notamment les reines (Marie-Thérèse d’Autriche, Marie Leszczynska, Marie-Antoinette), les dauphines, les favorites royales et les filles de France. Elle revient sur l’enjeu des alliances matrimoniales des filles légitimes ou bâtardes, mais aussi sur le cas des filles restant célibataires.

L’autrice contribue à mettre en lumière des femmes oubliées et dans l’ombre telles que les « femmes qui servent » (gouvernantes, nourrices, domestiques…) et explique avec simplicité leurs rôles auprès de la famille royale, leurs salaires, mais aussi leur place à la Cour grâce à leurs services.

Les femmes intrigantes et l’enjeu des clans fait l’objet d’un chapitre et explore ces enjeux du XVIIe siècle à Marie-Antoinette ; avant de poursuivre sur le sujet des femmes dévotes à la Cour en étudiant notamment la place de la religion sur deux siècles à Versailles et en s’intéressant à la manière de mourir religieusement à la Cour. Enfin, avant d’en apprendre davantage sur les princesses « saintes » de Versailles (Madame Clotilde et Madame Élisabeth), Aude Péraud-Rousselet revient sur l’une des filles de Louis XV, Madame Louise, qui fit le choix d’entrer au couvent.

Enfin, le livre s’achève sur la déconstruction des mythes qui entourent encore les femmes à Versailles, notamment lorsqu’on parle de l’affaire des poisons et des principales femmes des XVIIe et XVIIIe siècles : Madame de Maintenon, Madame de Pompadour et Madame du Barry, Mesdames les filles de Louis XV, les reines Marie Leszczynska et Marie-Antoinette ainsi que Madame Royale dite « l’orpheline du Temple ».

En somme, l’historienne a une approche multiple : le livre met en lumière le rôle central des femmes dans tous les aspects de la vie de cour, qu’il s’agisse des hautes figures comme les reines ou les favorites, ou des femmes dites « de l’ombre”, indispensables au fonctionnement du palais. Toutes participent au pouvoir ou à son décor. Les favorites (Pompadour, Du Barry…) n’apparaissent pas comme des victimes, mais comme des actrices influentes — artistiquement, financièrement, politiquement et parfois religieusement.

Versailles apparaît finalement comme un “spectacle social” où chaque femme — reine, servante ou nourrice — participe à la mise en scène du pouvoir.