Cette bande dessinée d’Aurel constitue une véritable réussite, tant sur le plan esthétique que narratif. L’auteur parvient à cultiver le lecteur sans jamais tomber dans une vulgarisation excessive, tout en proposant des trouvailles scénaristiques originales et une approche pluridisciplinaire d’un « espace » particulier : la Méditerranée. Il adopte une perspective historique tout en intégrant une dimension historiographique marquée, réalisant ainsi un authentique tour de force.

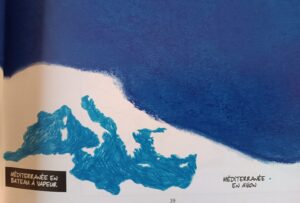

Dès les premières pages, un habile dégradé de bleu plonge le lecteur dans une sorte de préambule et de mise en scène des usages contrastés de la Méditerranée. Un « switch » narratif ingénieux illustre les disparités de perceptions et d’usages de cette immense étendue d’eau. Aurel écrit ainsi, à la page 15 : « [La Méditerranée] Aujourd’hui, la riche du Nord et la pauvre du Sud. Celle qu’on fuit et celle dont on rêve. »

Son point d’entrée principal est un récit consacré aux origines de la ville de Sète, dont une partie de la population provient de Gaète et de Cetara (à partir de 1850), deux petits villages proches de Naples. Ces migrants ont importé avec eux leurs traditions culinaires, comme la macaronade ou la fameuse tielle. Par ce biais, Aurel aborde les questions des migrations, des traditions culinaires et des « fausses histoires ou traditions »…

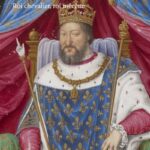

La grande originalité de cet ouvrage, qui ravira aussi bien les professeurs d’histoire que les étudiants, les lycéens ou les simples passionnés, réside dans la mise en scène de l’auteur lui-même, parti physiquement à la rencontre de spécialistes de la Méditerranée. Il débute par une rencontre fictive, mais savamment mise en scène, au cimetière du Père-Lachaise avec Fernand Braudel, « l’historien de la Méditerranée » (p. 44), grâce à des subterfuges graphiques et scénaristiques. Il relate ensuite ses échanges avec l’historien médiatique du Collège de France, Patrick Boucheron (p. 52), puis avec le sociolinguiste Louis-Jean Calvet. Il s’entretient également avec Guillem Pérez Jordé, historien et archéologue spécialiste de l’agriculture et de l’alimentation à l’université de Valence (Espagne). À Malte, il poursuit sa réflexion historique et historiographique avec Guillaume Calafat, maître de conférences à la Sorbonne.

La question des exilés et des migrants depuis le XIXe siècle est évoquée avec Delphine Diaz, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Reims. Ce questionnement, centré sur l’exil en Méditerranée, permet à Aurel d’aborder subtilement la question palestinienne contemporaine, en faisant référence au documentaire de Simone Bitton sur le poète Mahmoud Darwich. Enfin, la rencontre avec M’Hamed Oualdi, professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, offre l’opportunité de renverser la perspective historiographique : il s’agit désormais d’interroger les usages des archives depuis la rive sud de la Méditerranée, et non plus depuis l’Europe du Nord, perspective qui fut pourtant celle de Braudel.

Ces entretiens avec des spécialistes issus de disciplines variées s’entrelacent avec le récit d’un migrant venu du Sud, apportant ainsi une dimension contemporaine et actuelle à une histoire plus longue, tout en intégrant les débats historiographiques liés à cet « objet d’étude complexe » qu’est la mer Méditerranée.

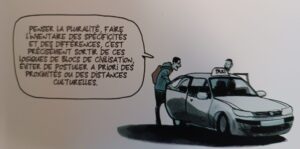

Le point de vue de Fernand Braudel est remis en perspective par Patrick Boucheron, et Guillaume Calafat qui présentent la Méditerranée comme un lieu de conflits et de contacts entre « corsaires ». Louis-Jean Calvet, pour sa part, souligne les continuités et les points communs entre les mots et les graphies qui se sont développés et entremêlés sur ses pourtours. Chaque rencontre avec ces chercheuses et chercheurs permet d’appréhender différemment cet espace méditerranéen.

L’un des aspects les plus précieux de cette bande dessinée est de rendre « audibles » et accessibles des approches historiographiques et pluridisciplinaires variées, le tout dans un objet graphique et scénaristique abouti. Aurel parvient à entremêler les dimensions affective, sensible, culinaire, religieuse, anthropologique et historique, soulignant par là même les difficultés à dresser un « portrait » unifié de la mer Méditerranée. Il réussit le pari de mettre à la portée de tous une historiographie et des thématiques complexes, en multipliant les changements d’échelles, de registres, de narration et de graphisme.

Les dernières pages ajoutent même une dimension culturelle et poétique supplémentaire : en guise d’épilogue, il fait dialoguer trois chanteuses méditerranéennes, donnant ainsi voix à la Méditerranée.

Cette bande dessinée se révèle également une ressource documentaire précieuse, notamment grâce à ses magnifiques cartes de synthèse sur la Méditerranée, qui seront utiles aux enseignants d’histoire et aux lycéens. On pourra simplement regretter que les données présentées ne soient pas toujours sourcées.

Originale et d’un accès facile, cette œuvre réalise le tour de force de vulgariser des problématiques disciplinaires et historiographiques complexes, tout en restant passionnante. Elle figure parmi nos coups de cœur de l’été, voire de l’année 2025.