La géopolitique de la population de l’Iran après la guerre des douze jours

Éditorial par Gérard-François Dumont

Un premier élément de la géopolitique des populations de l’Iran tient au poids démographique de ce pays dans cette région généralement dénommée le Moyen-Orient. L’Iran compte près de 92 millions d’habitants. Avec une population de 10 millions de personnes, Israël est 9 fois moins peuplé que l’Iran. Le rapport de force apparaît bien inégal. Il n’a pourtant pas empêché l’offensive israélienne pendant la guerre des 12 jours en juin 2025.

Le régime iranien a clairement, et à plusieurs reprises, affirmé sa volonté d’augmenter la natalité. Par exemple, en 2012, le Guide suprême Ali Khamenei a déclaré qu’une « population jeune et nombreuse est une bénédiction ». En 2014, un document stratégique intitulé « politiques générales de population » appelait à un nombre d’habitants augmenté de 80 millions à plus de 150 millions. Or la fécondité de l’Iran, qui était de plus de 6,5 enfants par femme au début des années 1980, a connu une baisse très rapide la portant en dessous du seuil de simple remplacement des générations depuis la fin des années 1990. Le pays connaît donc une situation d’ « Hiver démographique » avec 1,7 enfant par femme. On remarque ainsi une diminution de son taux de croissance démographique de 3,9 pour cent habitants en 1982 à 1,2 dans les années 2020. On peut alors envisager un maximum de population à 102 millions en 2025 puis une baisse ensuite, le tout accompagné d’un fort vieillissement.

La fécondité des Iraniennes a donc diminué de plus de 70% en 40 ans alors qu’Israël affiche une fécondité trois quarts supérieure. Entre l’Iran et Israël, l’analyse géopolitique doit aussi corriger la loi du nombre par la prise en compte du différentiel dans les dynamiques démographiques et dans l’attitude des opinions publiques.

Dossier par Yves Crozet

On ne change pas la mobilité par décret !

Bien que placée au sommet de l’agenda des politiques publiques, la transformation des pratiques de mobilité se fait attendre.

En France, chaque habitant parcourt en moyenne 50 km par jour, plus de 18 000 km par an, 4 fois plus qu’en 1960, 10 fois plus qu’il y a 100 ans ! Autour de cette moyenne, la dispersion est forte mais la tendance séculaire est à la croissance des distances parcourues. Cette « hyper-mobilité » s’est développée sans que s’accroisse le budget temps de transport quotidien, environ une heure par jour. C’est donc la vitesse moyenne de déplacement qui a fait un bond prodigieux. L’augmentation de la vitesse élargit l’aire des lieux et donc des activités accessibles en un temps donné. Comme pour encourager cette tendance, les politiques de transport ont développé de nouvelles infrastructures et de nouveaux services de transport.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports, du point de vue technique, il est possible d’améliorer l’efficacité des moteurs, mais surtout de substituer des énergies décarbonées aux carburants fossiles, grâce notamment à l’électrification. Mais ces solutions sont lentes à s’imposer. Est-il alors possible d’agir sur la demande des déplacements ? Pour cela, 3 leviers peuvent être actionnés : améliorer le taux de remplissage des véhicules + reporter vers le train et les transports collectifs terrestres les déplacements en voiture ou en avion + diminuer les distances parcourues.

Mais les inerties sont importantes. La où les embouteillages sont limités et où les transports collectifs ne sont pas pertinents, la voiture individuelle n’est pas un problème, mais une solution. D’abord en termes de temps de parcours, mais aussi souvent en termes de coût de déplacement. Partout en Europe, la route accueille de 80 à 90% des déplacements. L’automobile reste donc au cœur des mobilités terrestres.

Document pédagogique (libre de droits)

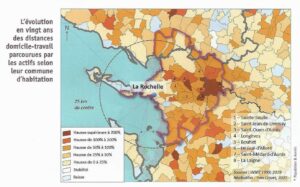

Les mobilités domicile-travail en France : l’exemple de La Rochelle (Charente-Maritime)

Exercice pédagogique par Alexandre Duchesne

Ronald Reagan et Deng Xiaoping : deux acteurs majeurs d’un nouveau capitalisme

Cette proposition s’insère dans le 3ème thème du programme d’histoire de Terminale Générale. La présentation de Ronald Reagan et Deng Xiaoping comme des acteurs majeurs d’un nouveau capitalisme en constitue un des Points de Passage Obligatoire.

La première étape consiste à montrer comment utiliser une IA intelligemment et efficacement. Cet objectif théorique et méthodologique est ensuite complété par une activité pratique dont l’objectif est plus cognitif. L’idée est de comparer un texte proposé par l’IA après une requête simple et après des requêtes utilisant 5 règles permettant de préciser la problématique.

Analyse par Gérard-François Dumont

L’immigration en France : Quelle géographie ? Quelles origines des immigrants ?

En France, la proportion des immigrants dans la population dépasse 10% depuis le tournant des années 2020. Parmi la population de la France, les immigrants, c’est-à-dire les personnes nées à l’étranger d’une nationalité non française, sont près de 7 millions.

Dans un quart des départements, 25 exactement, cette part est égale ou supérieure à la moyenne nationale. Le taux d’immigrants, donc le nombre d’immigrants rapportés à la population totale, dépasse 30% de la population dans trois départements, deux d’outre-mer, Mayotte et la Guyane, et un de France métropolitaine, la Seine-Saint-Denis. Puis 3 départements, tous situés dans la région Ile-de-France comptent plus de 20% d’immigrants. Cette polarisation de l’immigration sur la région capitale n’est pas étonnante puisque, chaque année, près des deux cinquièmes des immigrants arrivant en France s’installent dans la région Ile-de-France, qui comprend 2,516 millions d’immigrants, soit 37% des immigrants en France. D’autres départements à important taux d’immigrants sont en position frontalière. A l’opposé, les trois quarts des départements ont un taux d’immigrants inférieur à la moyenne nationale. Pour les 20 départements dont l’ordre de grandeur du taux d’immigrants est la moitié de la moyenne nationale, entre 4,6 % et 5,7 %, la géographie met en évidence qu’il s’agit le plus souvent de départements ruraux.

Un premier constat est que la géographie exerce un rôle dans l’attraction migratoire. En effet, pour 7 départements, le premier pays d’origine des immigrants est un pays contigu. Lorsque la première immigration de départements français vient d’un pays situé dans leur espace maritime, une logique géographique s’exerce également, le département formant alors avec un pays étranger un couple migratoire maritime. Pour la moitié des départements français, 51 exactement, le premier pays d’origine des immigrants est un pays du Maghreb central.

L’intérêt de cette géographie de l’immigration est qu’elle n’évolue pas rapidement. « L’immigration nourrit l’immigration » : ce phénomène qui prévaut pour nombre d’immigrations est particulièrement mis en évidence en France par l’immigration portugaise. En effet, on aurait pu penser que cette dernière aurait considérablement diminué depuis la démocratisation de ce pays en 1974. Or, il n’en a rien été, les ressortissants portugais auparavant immigrés en France ayant offert à leurs compatriotes du Portugal une vitrine montrant des opportunités d’émigrer à leur tour, même si cela n’enlève en rien leur attachement à leur pays d’origine, où ils possèdent souvent une propriété immobilière qu’ils utilisent lieu de vacances.

Le point sur… par Seiichi Kitayama

Le Japon face à son dépeuplement

« Un tiers des Japonais ont 60 ans ou plus, ce qui fait du Japon la population la plus âgée du monde. Le pays enregistre moins de naissances que jamais. D’ici 2050, il pourrait perdre un cinquième de sa population actuelle ». Depuis 1974, le simple remplacement de la population japonaise n’est plus assuré avec un indice de fécondité devenu inférieur à 2,1 enfants par femme. Toutefois, notamment grâce à l’allongement de la durée de vie, la décroissance effective de la population n’est intervenue qu’à partir de 2010. Depuis cette date, le dépeuplement s’accentue, avec une diminution annuelle d’environ 600 000 habitants par an et qui pourrait approcher les 800 000 en 2040.

Après un maximum à 128 millions d’habitants en 2010, la population du Japon s’est abaissée à 123 millions en 2025 et pourrait passer sous la barre des 100 millions en 2026 pour tomber à 87 millions en 2070. La part des jeunes de moins de 15 ans serait inférieure à 10,3% de la population totale en 2030, tandis que celle des personnes âgées de 65 ans ou plus dépasserait 30,8% la même année, puis 35% en 2040. Il faut souligner également que le dépeuplement au Japon est et sera particulièrement intense en dehors des grandes villes. Les petites villes et villages vieillissent et se vident peu à peu, irrévocablement, en laissant des champs et des rizières en état de friche, défigurant ainsi un paysage auparavant si beau, si reposant, parce qu’alors bien entretenu.

Les principales raisons tiennent au recul de l’âge au mariage et donc à la maternité. Le recul de l’âge au mariage, dans un pays où les naissances hors mariages sont malvenues, est une explication, à la diminution des naissances. Les difficultés financières, et notamment la faiblesse des salaires, sont aussi souvent invoquées par les jeunes adultes japonais pour expliquer les raisons du déclin démographique; mais d’autres éléments sont à prendre en considération.

Nombre de japonaises considèrent que leur aspiration à une carrière professionnelle est difficilement compatible avec la vie familiale et l’éducation des enfants. Se marier et avoir des enfants, c’est la fin d’une carrière professionnelle et surtout la fin d’une vie sociale libre. En réalité, les conditions nécessaires à une reprise de la natalité ne seront réunies que s’il existe un environnement social dans lequel tous les enfants, même ceux nés hors mariage, pourront être élevés normalement, sans discrimination sociale ni administrative, et sans que les femmes soient contraintes à des sacrifices de toutes natures.

Actuellement, le déclin de la population active est particulièrement compensé par la contribution accrue des femmes et de personnes âgées travaillant au-delà de leur page de retraite. Concernant l’appel à la main d’œuvre immigrée, l’opinion publique y est majoritairement défavorable à l’heure actuelle pour des raisons de cohésion nationale. Ainsi pour l’avenir du Japon, la situation peut être considérée comme dramatique.