L’excellent magazine Polka est devenu un semestriel, avec un double ancrage temporel, « hiver/été (la prochaine livraison est prévue pour juin 2025) ».

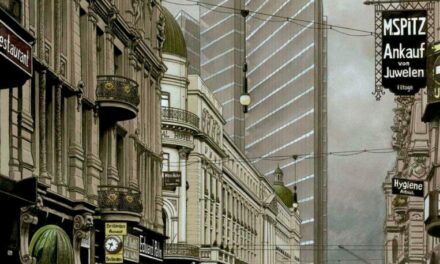

Parmi les nombreux reportages et créations retenus, la revue a fait le choix de présenter le travail assez déconcertant de Romain Meffre et d’Yves Marchand intitulé Les Ruines de Pariset basé sur l’intelligence artificielle. Il en ressort des clichés troublants, avec des lieux ou des monuments emblématiques de la capitale envahis par la végétation et dans un état d’abandon complet.

Les deux photographes ont utilisé, dans le cadre de leur démarche, Midjourney et Magnific AI, « un extrapolateur qui permet d’agrandir l’image tout en créant du détail photographique (p.90) ». Romain Meffre et Yves Marchand indiquent avoir généré 52000 itérations pour ne conserver au final que 80 images (l’ensemble constitue un travail de 15 heures par jour sur une durée de six mois). Certaines images ont été également « photoshopées (le logiciel intégrant désormais de l’IA) ». Au-delà des explications inhérentes à leur recherche, les deux artistes indiquent avoir voulu rendre hommage à Paris à travers cette expérience visuelle.

Une telle utilisation de l’IA amène, comme à chaque fois, son lot de questions sur la dimension factice de l’image ainsi présentée.

Alain Genestar, dans son éditorial, tente ainsi de définir ce que serait la morale en matière d’utilisation de l’IA, en établissant qu’il existe une stricte dichotomie entre la « photo » et l’« image ». Il écrit qu’ « en fait, l’IA, outil remarquable dans tous les secteurs de l’illustration scientifique, historique (…), est à proscrire, ou à manier avec d’infinies précautions, quand elle est utilisée sur le terrain sacré de l’information où la transparence et le respect de la déontologie s’imposent à tous. Deux cas de figure pour être précis et clair :

– si l’image d’actualité a été créée avec la volonté de mentir, d’induire en erreur, de tromper sciemment, alors le photographe et l’éditeur agissant de la sorte sont des tricheurs à bannir de nos métiers d’information pour trahison.

–Si l’image d’actualité a été créée à la suite d’une décision éditoriale, éthiquement responsable, pour représenter, à des fins d’information, une scène, un acte, une situation que, pour des raisons x ou y, il était impossible de photographier, alors la règle est d’indiquer impérativement qu’il s’agit d’une image conçue par L’IA. Et de l’indiquer très lisiblement, en détournant, pour en sourire, la phrase que Magritte a peinte en belles lettres sur sa fameuse toile représentant une pipe : « ceci n’est pas une photo (p.7) ».

Une réflexion qui rejoint le constat d’une nécessité absolue de définir convenablement les choses et de poser des gardes-fous, comme l’avait déjà indiqué Christophe Deloire en 2023 (RSF, Eliott Erwitt, 100 photos pour la liberté de la presse) dans un éditorial où il évoquait « la charte de l’IA dans les médias » ; autant de réflexions qui peuvent également venir enrichir nos disciplines.

Le numéro comporte également, entre autres, le superbe reportage collaboratif de la photographe Kiana Hayeri et de la chercheuse Mélissa Cornet (Intitulé No Woman’s Land, leur travail extraordinaire présente la situation des femmes en Afghanistan, pays dans lequel les deux autrices ont résidé), le reportage poignant à Auschwitz-Birkenau d’Alain Genestar qui y avait accompagné Simone Veil en 2004 , des photographies de William Klein (Muhammad Ali à Kinshasa) et de Sebastiao Salgado (photographies extraites de son œuvre Genesis) ou encore la très belle collaboration, pour une exposition pleine de poésie (« Les nuits étoilées »), des photographes Miho Kajioka et Paul Cupido (voir la photographie de la couverture).