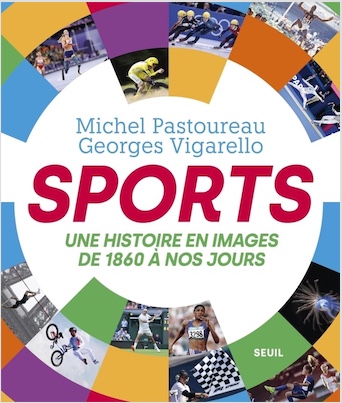

Deux historiens bien connus s’attachent à décrypter une centaine d’images emblématiques de 1870 à nos jours. L’ouvrage est organisé en quatre périodes. A chaque double page, on trouve une belle image ainsi qu’un commentaire. Elle est commentée uniquement par l’un d’eux ou parfois par les deux.

Corps et couleurs

Georges Vigarello entame par une introduction sur les liens entre corps et sport. Dans les photographies de la fin du XIXe siècle, le corps est droit sur la ligne de départ du 100 mètres, position qui a bien changé depuis. Il souligne aussi les évolutions du saut en hauteur ou encore du slalom. Il pointe également les morphologies de corps différentes selon les sports.

Michel Pastoureau développe lui la diversification de la palette des couleurs dans le sport. Il montre comment les couleurs évoluent, la place du noir ou encore des rayures.

1860-1914

C’est la période d’organisation du sport marquée par des tâtonnements, une effervescence débridée et les premières régulations. Le sport est au départ très aristocratique. Parmi les différentes images, on peut citer cette couverture de l’Illustration. Les compétitions de courses athlétiques ont acquis suffisamment de prestige en 1885 en France pour figurer en couverture de la revue. Les images montrent souvent des hommes forts. C’est à partir de 1910 que les gardiens de but ont été tenus de porter un maillot d’une couleur différente de celle de leurs coéquipiers. Il était aussi le seul à l ‘époque à pouvoir porter une casquette. On découvre aussi une image d’une skieuse mais bien trop élégante pour véritablement skier dans cette tenue. Un cliché de 1908 montre aussi comment se pratiquait le saut en hauteur à l’époque. L’affiche des Jeux Olympiques de 1912 montre pour la première fois des drapeaux et des maillots aux couleurs nationales. L’art est aussi influencé comme en témoigne le tableau de Boccioni sur le cyclisme.

1914-1960

Le sport impose ses rituels, ses défilés. Les gestes sportifs sont étudiés pour être les plus efficaces possibles. L’univers sportif s’enrichit et se féminise. La pratique du sport se généralise et certaines couleurs deviennent des symboles pour des clubs. En cyclisme, le maillot jaune est inventé. C’est la couleur du modeste papier sur lequel est imprimé le journal L’auto, organisateur de l’évènement. Avant les années 50, on photographie les sportifs en pose et non en action. Suzanne Lenglen fait sensation en tennis avec son jeu acrobatique. Longtemps composée de bois, la barre fixe impose des mouvements de force autant que des prises de mains rugueuses et malaisées. L’usage de l’acier à la fin du XIXème siècle a permis d’accroître l’aisance possible des exercices. Dans les années 50, le tour de France se courait par équipes nationales.

1960-2000

On assiste à cette époque à l’émiettement des morphologies. La technique continue de s’affiner. Les couleurs se diversifient. Colette Besson est l’une des premières sportives à s’être préparée en altitude. Le livre propose la célèbre image du saut de Bob Beamon en 1968. A l’époque, il gagna pas moins de 55 centimètres d’un coup par rapport au précédent record ! Quelques pages plus loin, on découvre une photographie de l’équipe de l’AS Saint-Etienne et de son célèbre maillot vert. Michel Pastoureau nous éclaire sur sa signification. Parmi les autres images emblématiques, il y a celle du turc Naim Süleymanoglu. L’haltérophilie est marquée alors par une révolution des postures. Le chapitre se termine par l’évolution du ballon de football. Son poids et sa circonférence ont beaucoup varié en un siècle.

2000 à nos jours

L’exercice privilégie plus que jamais l’attention à la sensation, « au ressenti ». Le formel et le gestuel s’effacent pour faire place aux secrets de l’intériorité. Cela ne saurait faire oublier l’inépuisable inventivité gestuelle. Le business impose ses lois. Pour les accessoires, tout est couvert de signes et d’insignes accompagnant la vente de produits dérivés. Les couleurs mates laissent la place aux couleurs vives. Michel Pastoureau décrypte le sens des couleurs des deux clubs de football de Milan. La couleur peut être un moyen de se faire voir comme le prouve le rose choisi par l’équipe de rugby du Stade français. Dans certains sports, le travail sur l’appareillage comme sur la mécanique peut être l’objet de recherches scientifiques poussées. La prétendue mondialisation n’est souvent qu’une occidentalisation déguisée. Le sport féminin devient toujours plus visible mais parfois pour de mauvaises raisons. Ainsi, lors des jeux olympiques de 2004, les plans serrés de la poitrine et des fessiers des joueuses représentaient plus de 20 et plus de 17 % des images diffusées de beach volley. On feuillette avec plaisir les pages qui montrent aussi bien la fente de l’escrimeur ou la polychromie des épreuves de voile. On est frappé par une chronophotographie de 2024 d’une gymnaste qui n’est pas sans rappeler les documents réalisés par Marey.

En conclusion, Georges Vigarello insiste sur le fait que les sociétés de la vitesse, de la mobilité ou de l’instantanéité orientent inévitablement les gestuelles et leurs déclinaisons. Les gestuelles se font plus acrobatiques, plus accélérées. Michel Pastoureau, lui, pense que de nouvelles teintes vont apparaitre, en lien notamment avec l’emploi de nouveaux textiles et de nouveaux colorants. Grâce à des éclairages originaux, cette publication est donc davantage que seulement un bel ouvrage à feuilleter.