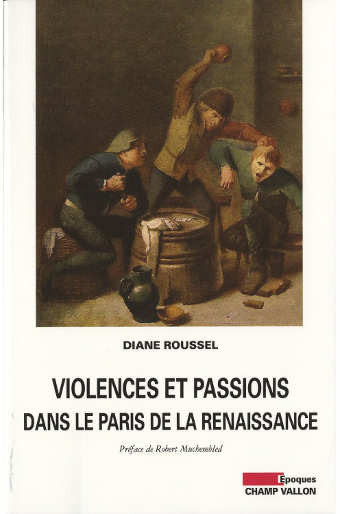

Une capitale relativement épargnée

Si on compare la situation parisienne et germanopratine avec d’autres études réalisées dans l’Artois ou dans les Pays Bas bourguignons à la même époque, Paris apparaît comme une ville relativement épargnée au vu de son importance et de sa densité de population. En effet, si les taux de crimes et d’homicides avaient été les mêmes que dans les régions sus-nommées, la ville aurait représenté un véritable enfer de turpitude et d’insécurité permanente.

La violence existe cependant, et il n’est pas dans l’objectif de Diane Roussel de le nier. On y tue, souvent à l’épée, et avec, une fois le combat engagé, une forte détermination à occire l’adversaire. On y vole, on s’y bat, on s’y injurie, on y viole, on s’y prostitue, on s’y calomnie, on s’y escroque, on s’y abuse et trompe de mille façons. Les cas les plus explicites sont cités in extenso en annexes, dans la langue d’origine. La justice y apparaît comme inefficace de prime abord, corrompue, ou du moins corruptible. On lui reproche de saisir les « mouches » plutôt que les « bourdons ». En même temps, il n’existe pas à l’époque de police organisée, et il faudra attendre le règne de Louis XIV pour qu’un Lieutenant général de Police soit établi en 1667. Les justices seigneuriales, parlementaires et royales se marchent un peu sur les pieds, la justice royale du Châtelet ayant une forte tendance à concentrer l’essentiel des affaires sérieuses, laissant au prétoire de Saint-Germain-des-Prés les affaires moins « nobles ». A partir de là, Diane Roussel établit les caractères de la violence parisienne.

Une violence protéiforme et masculine

la violence est essentiellement masculine, ce qui ne veut pas dire que les femmes sont absentes, mais très peu pour des violences graves. La plupart des intéressés ont entre vingt et trente ans, ce qui n’exclut pas les autres tranches d’âge évidfemment. Ils viennent de Paris même, ou alors de Normandie, de Champagne ou de Picardie, plus rarement d’ailleurs. Normands et Picards font d’ailleurs l’objet d’un rejet très fort de la part des Parisien, au point qu’être normand s’avère être une circonstance aggravante en cas de procès ou d’interrogatoire. Toutes les catégories sociales peuvent êtres impliquées dans une affaire : gentilshommes de noblesse, marchands, clercs, domestiques, prêtres, vagabonds, compagnons de métiers et hommes de justice. La liste est longue. Ce qui importe avant tout, dans la plupart des cas, c’est le déshonneur et l’humiliation publique qui fait monter le sang. On se bat essentiellement dans la rue (rue du Four et grande rue des Boucheries à Saint-Germain-des-Prés, soit les axes principaux du faubourg) , au vu et sus de tous, et le public est souvent partie prenante soit en tant que témoin, soit en tant qu’élément perturbateur : il peut soutenir les protagonistes ou au contraire les accabler selon les solidarités existantes pour chaque affaire. Parfois l’émotion se mue en sédition populaire. Peu d’affaires sont réglées sans témoins. Un regard, une injure, une confusion, un chapeau renversé d’un coup de main, un soufflet, une femme mariée calomniée et l’altercation arrive vite, calmée (si elle peut l’être) par les sergents qui représentent l’ordre et qui ont l’autorisation de procéder à des arrestations, qu’on nomme alors des « exploits ».

« L’air doux de la ville rend doux »

Les sergents de police sont les premiers acteurs du contrôle social puis qu’ils sont aux premières loges. Payés à l’acte, ils sont à la fois détestés, moqués et espérés. Imbriqués dans le tissu social urbain, ils forment une sorte de police de proximité qui agit avec souplesse en fonction des affaires. Certains apparaissent comme facilement corruptibles, faillibles ou influençables, mais en même temps les témoins des affaires sont vite prompts à aller les chercher et à témoigner devant eux. La justice et ses mécanismes est bien connue des Parisiens. Ils sont nombreux à aller en justice pour obtenir réparation. Un acte qui est vu à la fois comme légitime mais aussi valorisant. En allant en justice, on pose un statut social. Ainsi les prétoires germanopratins et parisiens se transforment en « tribunes de la rue ». Au-delà de ces acteurs et de ses lieux institutionnels, on trouve aussi d’autres acteurs du contrôle social qui, par leur médiation, atténuent la violence : pères de famille, maîtres d’apprentissage, communautés des voisins, communautés de femmes qui tempèrent les maris trop violents, locataires principaux d’une maison, propriétaires. Il y a aussi le poids de la recherche de tranquillité et d’ordre moral de la majorité des parisiens, qui établissent une sorte de compromis social entre le licite et l’illicite, le toléré et l’intolérable, le pardonné et l’impardonnable avec un sens plus aigu du « vivre ensemble » qu’en Province, dû à la promiscuité urbaine inévitable. Ainsi, conclut Diane Roussel, « l’air de la ville rend doux ».

Somme de 364 pages, sans les annexes, cet ouvrage se lit avec un très grand plaisir. C’est bien plus qu’une monographie morne sur la violence parisienne, c’est un véritable portrait social du Paris de la Renaissance qui est proposé ici. Diane Roussel donne ici un livre sanguin, épais, vivant, où l’on se délecte des expressions populaires (et en particulier de tout le vocabulaire lié à l’insulte ou à la moquerie) et des situations souvent cocasses. On retrouve ici le même plaisir d’écrire que chez Madeleine Ferrières dans Les nourritures canailles, autre grand moment de l’historiographie de la Renaissance. Vivement recommandé !