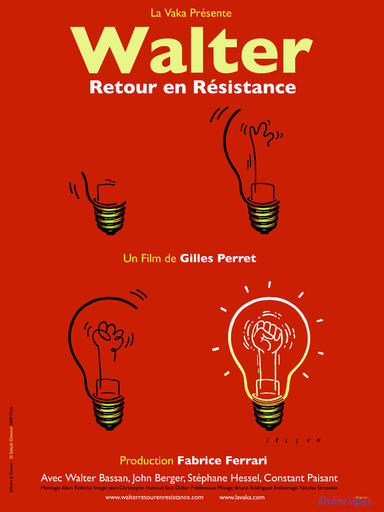

On peut se demander ce qui a attiré l’attention de Gilles Perret : il se trouve simplement que ces deux-là sont voisins. L’effet de proximité joue à plein dans ce film : l’auteur entre chez Walter Bassan (c’est son nom) et l’accompagne partout. On comprend que l’utilisation du seul prénom dans le titre du film est un reflet de cette familiarité, mais aussi de la sympathie qu’éprouve le réalisateur pour son voisin. Pour autant, on aurait du mal à parler de connivence, dans son sens négatif. Au contraire, Gilles Perret donne de Walter un portrait tout en retenue, même si on sent bien que leur façon de voir le monde s’accorde. Pendant l’inauguration d’un musée par Bernard Accoyer et les discours officiels, les deux sont à l’extérieur, comme en dehors des conventions auxquelles il faudrait souscrire.Qui est Walter ? Né le 5 novembre 1926 à Rovigo (Italie), sa famille fuit ensuite le régime fasciste pour migrer. On l’a dit, Walter est résistant, avec une vingtaine de camarades très jeunes (la plupart n’ont pas vingt ans). Mais au moment où il s’engage, cela n’a pas un sens profond pour lui. Il distribue des tracts ; il échappe aux poursuites nocturnes dans les rues : c’est plutôt un jeu, pour un garçon de 17 ans, qu’une lutte consciente. Dénoncé avec d’autres, il est arrêté par la Milice le 23 mars 1944, transféré à l’intendance d’Annecy puis à la prison Saint-Paul, à Lyon, où il est « interrogé » (pour utiliser le mot convenu, mais qui ne dit rien des souffrances endurées). Il est déporté par convoi I. 234 parti de Lyon le 29 juin 1944 vers Dachau le 29 juin 1944 (convoi I 234), où il arrive le 2 juillet. 350 hommes rentreront onze mois plus tard, sur les 720, essentiellement françaisSource : http://www.bddm.org/liv/details.php?id=I.234. Au départ, il ne sait pas ce qu’il va advenir de lui, ni même ses camarades : on se figure aller travailler à l’Est. Les premières images du camp provoquent un profond traumatisme. Walter (matricule 75823) évoque les coups, dont on se protège au mieux, car l’infection des plaies est synonyme de mort. Il évoque aussi la solidarité : une cuillerée de la maigre soupe va à ceux qui ont le plus besoin. Mais cela s’avère souvent insuffisant : le frère aîné de Walter, Serge Bassan, déporté en même temps que lui, il en est rapidement séparé : Walter part pour le kommando de Kempten ; Serge est transféré à Weißensee (kommando dépendant de Dachau), et il meurt dans celui d’Ohrdruf (qui dépend de Buchenwald) le 2 mars 1945. Walter est libéré le 29 avril à Füssen.

L’historien Hoffenstadt, interrogé, indique clairement que cela reflète une manière romanesque d’appréhender le passé, constitué de grandes figures, de grands événements, de façon à se placer dans une continuité aseptisée, idéalisée, qui évite toute approche critique, toute tension, ce qui contribue à « désinscrire les gens de leur contexte social » et à saisir les véritables enjeux.

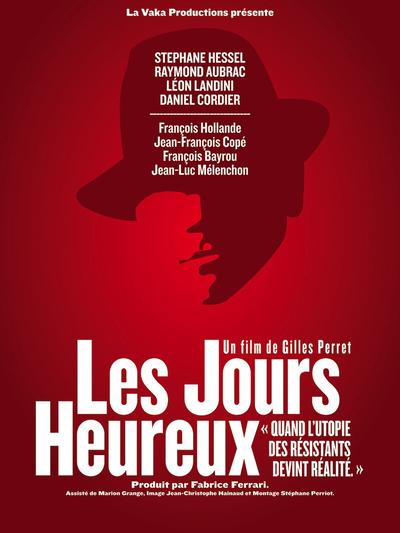

Et l’enjeu, ici, est de comprendre l’importance politique du programme du CNR, que les partisans du néo-libéralisme s’efforcent de réduire depuis les années 1970-1980, selon l’économiste Christophe Ramaux, par le biais de la privatisation de la protection sociale, des services publics, de la flexibilisation du droit du travail, et de la remise en question des politiques publiques. Cela prend l’aspect de la libéralisation financière, du libre-échange, de la mise en concurrence, de l’austérité salariale, de la contre-révolution fiscale (les plus aisés doivent payer moins d’impôts).

Il est aussi de comprendre quelle a été la portée de ce texte, approuvée par des représentants syndicaux et politiques, de gauche et de droite, et évidemment ceux des formations résistantes. Il comprend deux parties : un plan d’action immédiate (dont le but est la libération du territoire), dont le sens est donnée par le projet politique à appliquer après-guerre. Par son ambition, il est révolutionnaire, sans proposer d’abolir le capitalisme pour autant. Sa mise en œuvre est rendue possible par le contexte : la droite collaborationniste est à terre ; la droite modérée a signé le programme ; de Gaulle accepte les mesures d’étatisation, conforme à son approche colbertiste ; la guerre froide n’est pas encore tout à fait engagée ; et il n’y a pas encore de constitution, ce qui laisse les coudées franches à des gens comme Pierre Laroque, qui lance la Sécurité sociale en octobre 1945.

C’est cette portée qu’expliquent les résistants qui participent aux rassemblements annuels des Glières. Raymond Aubrac indique clairement en 2009 que « le combat des Glières, c’est une promesse d’avenir, qui s’exprime à cette époque-là, dans le monument de la résistance qu’on appelle le programme du CNR ».

Au-delà de la défense de ce texte important, c’est aussi une conception du monde qui réunit les protagonistes de ces deux films, qui entendent poursuivre leur combat contre l’injustice et les inégalités, ce que Daniel Cordier résume bien : « Jusqu’à la fin du monde, vous aurez — hélas — des opprimés. Eh bien, si vous vous battez pour leur libération, pour leur avantage — je ne veux pas dire leur domination —, mais si vous vous battez pour eux, vous ne trompez jamais ».