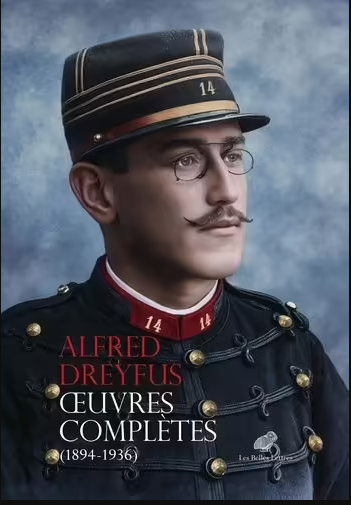

130 ans après le début de l’Affaire, Vincent Duclert et Philippe Oriol nous proposent un ouvrage exceptionnel consacrés aux œuvres complètes du capitaine Dreyfus, publiées aux éditions des Belles-Lettres. Cette très belle et très volumineuse parution requiert donc notre attention à un moment de notre histoire où, depuis les attentats du 7 octobre 2023, un antisémitisme décomplexé est de retour en France.

Le premier auteur, Vincent Duclert, est historien, chercheur et ancien directeur du Centre Raymond Aron (CESPRA, EHESS-CNRS). Pour le sujet qui nous intéresse et dont il est un spécialiste reconnu, il a précédemment publié en 2006 Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, l’année précédente la correspondance d’Alfred et Lucie Dreyfus, et en 2009 L’affaire Dreyfus (collectif, avec Perrine Simon-Nahum). Il a été co-commissaire de l’exposition du musée d’art et d’histoire du judaïsme (mahJ) « Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice » pour le centenaire de 2006.

Philippe Oriol est également historien et dirige depuis septembre 2021 le musée Dreyfus de Médan. Il a notamment publié en 1998 Les Carnets du capitaine Dreyfus, en 2017 la Correspondance inédite avec Marie Arconati-Visconti et, en 2014, les deux tomes de L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours aux Belles Lettres. Il est co-commissaire de l’exposition « Alfred Dreyfus. Vérité et justice » du mahJ en 2025.

L’ouvrage est divisé en six grandes parties auxquelles viennent s’ajouter un prologue, un épilogue rédigé par le fils du capitaine Dreyfus publié en 1936 et une postface intitulée : « Pourquoi j’ai publié les souvenirs et la correspondance de mon père, par Pierre Dreyfus », ultime hommage d’un fils envers son père.

Prologue : la vie d’un jeune officier fiancé

Le prologue précède le cœur de l’ouvrage. Il nous propose 12 lettres plus ou moins longues, rédigées par Alfred Dreyfus à sa fiancée Lucie, lettres rédigées entre le mois d’octobre 1889 depuis Bourges et mars 1890. C’est donc sur une note intime que débutent ces œuvres complètes, note intime qui nous révèle les liens profonds unissant Alfred et Lucie, qui se sont rencontrées en 1889, et qui sera l’une des clés de la survie du premier sur l’île du Diable. Note intime qui se révèle à travers certains détails où l’on apprend qu’Alfred souhaite appeler sa fiancée simplement Lucie et qu’il s’enquiert de ses goûts afin de lui faire des cadeaux. Ils se marient le 21 avril 1890 et peu de temps après naissent Pierre, leur fils en 1891 et Jeanne, en 1893. Sur un autre thème, le lecteur découvre son angoisse naturelle du jeune officier face à la « première bataille » qu’il doit livrer et qu’il évoque dans sa lettre du 2 janvier 1890 : son examen d’entrée à l’École de guerre, entre composition d’allemand et tactiques militaires.

Face à l’arbitraire

La première partie est intitulée Face à l’arbitraire. Agir en citoyen et justiciable. En trois pages, les auteurs nous rappellent les débuts de l’Affaire avec la découverte, fin septembre 1894, dans les poubelles de l’ambassade d’Allemagne de documents, dont le fameux bordereau, attestant qu’un individu livre des renseignements militaires à l’ennemi de la France : l’Allemagne. L’attention se porte très (trops) rapidement sur le capitaine Dreyfus à la suite d’une enquête bâclée se fondant sur une lecture trop rapide et maladroite du bordereau. Dreyfus fait alors office de coupable idéal en tant qu’israélite originaire d’Alsace. Rappelons que pour un antisémite, un Juif est forcément un traitre. Il est arrêté et mis au secret le 15 octobre 1894. L’engrenage infernal débute.

C’est dans cette partie que sont publiées ici pour la première fois des notes retrouvées du capitaine Dreyfus rédigées à l’attention d’Edgar Demange, son avocat, notes auxquelles ont été ajoutées quelques lettres rédigées entre le 12 décembre 1894 et janvier 1895 destinées à préparer son procès. Ces lettres sont à plus d’un titre intéressantes, car elles démontrent la volonté du capitaine Dreyfus, qui a été arrêté, de rechercher à tout prix le véritable espion. Il envisage toutes les hypothèses et couche méthodiquement ses hypothèses, réfutations et précisions par écrit. Il évoque dans le détail ses visites, ses échanges avec les officiers de police judiciaire et se livre à de nombreux commentaires sur les événements qui ont précédé, ces derniers étant décortiqués un à un dans un huis clos forcé. De nombreuses notes sur les dépositions faites par le personnel concerné, allant du commandant Henry au capitaine Cuny, sont formulées. Dreyfus passe donc au peigne fin tous les événements et les propos tenus par les uns et les autres, rarement en sa faveur. L’un des documents les plus intéressants à lire concerne l’acte d’accusation de d’Ormescheville que Dreyfus annote abondamment. Afin de le reproduire, les auteurs ont fait le choix d’une double police de caractère, le rapport étant en lui-même proposé en italique couleur grise, tandis que le commentaire du capitaine Dreyfus apparaît en police noire normale. Des écrits nous plongent quelque part dans la pensée-même de Dreyfus au moment où il rédige ses observations destinées à prouver son innocence, le lecteur visualisant presque sa plume au moment où il rédige.

Écrire pour résister

La seconde partie, 1894 – 1899. Écrire, témoigner, résister couvre la période allant du 15 octobre 1894 au 19 septembre 1899, soit 5 années durant lesquelles le capitaine Dreyfus « est détenu dans les prisons militaires et civiles françaises et au bagne des îles du Salut en Guyane pour un crime de trahison qu’il n’a pas commis », comme le rappellent justement les auteurs.

Cette partie, très dense, reprend ici, dans un premier temps, les lettres du capitaine Dreyfus déjà publiées en 1898 par les éditions Pierre-Victor Stock, ainsi que son journal intitulé Cinq années de ma vie et ses Cahiers de l’île du Diable. C’est à ce titre donc que le texte signé Joseph Reinach intitulé « Histoire d’une erreur judiciaire par un témoin de la vérité » est intégré à cette partie et ouvre le corpus des lettres. La première lettre, datée de décembre 1894, a été rédigée depuis la prison du Cherche Midi, après qu’Alfred Dreyfus ait enfin reçu l’autorisation d’écrire à sa femme. Il y exprime sa confiance : « Mais j’espère en Dieu et en la justice, la vérité finira bien par se faire jour. Ma conscience est calme et tranquille, elle ne me reproche rien. J’ai toujours fait mon devoir, jamais je n’ai fléchi la tête. » C’est à la lecture des lettres que l’on sent d’ailleurs que, malgré sa foi inébranlable envers la justice, c’est avant tout cette correspondance avec Lucie qui moralement l’aide à ne pas flancher, comme certaines lettres le révèlent : « j’ai eu de vrais moments de folie furieuse à la pensée d’être accusé d’un crime aussi monstrueux » (lettre du 18 décembre 1894). Outre Lucie, les lettres envoyées à son frère Mathieu sont également reproduites ainsi que leurs réponses.

Puis vient le moment de la dégradation du capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895. Deux jours plus tard, le 7 janvier, Alfred écrit : « alors, quoique innocent, mais soutenu par ton profond amour, j’aurais la patience d’attendre dans l’exil la réhabilitation de mon nom ».

Dreyfus quitte la France le 21 février 1895, mais la traversée est difficile. Soumis au régime des condamnés, il tombe rapidement malade et souffre de fièvre et du mal de mer. Le 15 mars, il est débarqué sur l’île Royale et enfermé dans une chambre aux volets clos avec interdiction de parler à qui que ce soit.

Puis, le 14 avril 1895, il est transféré sur l’île du Diable dans une case spécialement construite pour sa détention. Il devient donc, comme le signalent les auteurs, « le premier prisonnier politique de la IIIe République à y être déporté ». C’est dans ce cadre que les lettres échangées entre Alfred et Lucie, tout en révélant l’attachement profond entre deux époux, montrent également un homme qui ne veut pas se laisser briser par l’épreuve que lui impose la République. Cette correspondance, sous surveillance des autorités, est d’autant plus difficile qu’une interdiction stricte était faite aux époux Dreyfus : celle de ne pas parler de l’Affaire tandis que le soupçon restera jusqu’au bout sur leur correspondance. Cette correspondance sensible montre à la fois toute la force morale dont Alfred Dreyfus est capable, lorsqu’il écrit par exemple « je n’ai pas, hélas ! l’âme d’un martyr » mais aussi ses faiblesses quand il révèle parfois qu’il a eu envie d’en finir avec la vie avant de finir par avouer qu’il parvient aussi à puiser la force de résister grâce à ses échanges épistolaires.

Puis vient la lettre de Lucie du 26 septembre 1898 où elle lui annonce que la révision est enfin accordée, mais sans lui en donner les détails, Lucie se contentant d’évoquer une « suite d’événements très importants » qu’il connaîtra plus tard. Le lecteur averti pense immédiatement à la lettre d’Émile Zola publiée dans le journal l’Aurore, « j’accuse » et à ses suites judiciaires, la découverte médiatique du véritable coupable, Esterhazy… Lettre que Dreyfus recevra plus tard, le 3 novembre 1898. C’est à ce moment-là que l’horizon s’éclaire, et que cette partie s’achève, avec plusieurs lettres de Lucie, qui témoignent de son engagement en faveur de la réhabilitation de son mari, en particulier les courriers adressés à Cavaignac, en janvier 1898, ainsi que plusieurs lettres envoyées à Alfred de la part de Lucie et de Mathieu Dreyfus au cours de cette même année.

Les cahiers de l’île du Diable

Le deuxième temps de cette partie est consacré aux 14 cahiers de l’île du Diable, conservés par le capitaine Dreyfus.

Rappelons que Dreyfus a été déporté du 15 mars 1895 au 9 juin 1899. Durant ce temps, il rédige 34 cahiers. Les 20 premiers, rédigés entre 1884 et 1898, ont été détruits par Alfred Dreyfus, tandis que les 14 suivants, rédigés en 1898 et 1899, ont été, par contre, conservés par le capitaine. Des notes de lecture, de mathématiques, des exercices d’anglais, des dessins parsèment ses cahiers. Ils révèlent, sans doute davantage que les lettres échangées avec Lucie et son frère Mathieu, sa maîtrise de la langue française, mais aussi son travail intellectuel, sa capacité à mobiliser sa raison, pour ne pas sombrer dans la folie, et sa manière à lui bien particulière de résister à l’injustice qui lui a été faite. Ainsi, le premier cahier propose un commentaire de l’œuvre de Pierre Loti Le désert la Galilée Jérusalem qu’il estime très inférieur à ses précédentes œuvres. C’est là que l’on voit l’importance de l’esprit critique du capitaine. Dans le deuxième cahier, il évoque Alfred de Vigny, mais aussi Montaigne et pour Dreyfus : « il faut lire tout Montaigne pour en admirer le style facile et simple car il n’y a aucune unité aucune composition dans les Essais ». Ce sont donc des considérations personnelles qu’un prisonnier formule sans doute pour se prouver également à lui-même, par la réflexion, qu’il reste un homme doué de sensibilité et de raison dans un environnement hostile et dépourvu d’humanité. George Sand, Chateaubriand, Tocqueville, et la démocratie américaine, la littérature en général, Fustel de Coulanges… autant de références qui montrent également l’étendue de la culture personnelle du capitaine Dreyfus qui se révèle à cette occasion à travers ses cahiers. Quelques phrases, quelques réflexions d’ailleurs peuvent laisser l’historien réfléchir, telle celle-ci provenant du 14ᵉ cahier rédigé entre le 11 et le 29 avril 1899 : « pour que l’historien soit capable d’écrire de la véridique histoire, il faut qu’il sache sortir de soi, de ses préférences comme de ses antipathies, exclure tout système, toute idée préconçue, tenir compte de l’époque, de la race, du milieu comme de l’individualité ». À méditer…

Le troisième temps correspond à une publication entreprise par le capitaine Dreyfus lui-même à partir de son journal que le ministère des Colonies lui restitue en octobre 1899 après le verdict de Rennes. Il achève son travail en février 1901 et le soumet à Joseph Reinach. L’ouvrage est finalement mis en vente le 1ᵉʳ mai 1901 sous le titre : Cinq années de ma vie 1894 – 1899, qui est donc publié ici où il revient sur : « […] les cinq années où j’ai été retranchée du monde des vivants ». À travers ce texte, Alfred Dreyfus a donc pour but de se présenter au public et de livrer sa vérité. Il retrace son parcours personnel, les événements de l’année 1894 et sa version des événements tels qu’il les a vécus, dans un style à la fois précis, net et complet. Des extraits de ses lettres envoyées à sa femme sont également compris dans cette partie, témoignage à nouveau de l’importance de sa correspondance avec son épouse. Il expose également ses conditions de vie épouvantables, les conditions de sa détention avec le plan de sa case, la double boucle qui l’entravait durant la nuit et qui l’empêchait de bouger, supplice particulier dans le contexte des nuits tropicales, soit l’horreur du bagne.

Prendre la plume pour défendre son honneur

La troisième partie 1899 – 1908 défendre la vérité et la justice débute après le procès de Rennes. Les auteurs nous apprennent qu’à l’origine, le capitaine Dreyfus avait envisagé de faire paraître ses souvenirs en plusieurs parties. Finalement seule la première, couvrant la période 1894 – 1899 est publiée en 1901 sous le titre Cinq années de ma vie. Deux autres tomes devaient paraître, l’un comprenant toute la discussion autour du procès de Rennes et un troisième qui en serait la suite pour faire figure d’épilogue heureux. Mais, alors que le capitaine Dreyfus avait quasiment achevé la rédaction de cette deuxième partie en mars 1901, il abandonne le projet de le publier, tandis que la troisième partie est pourtant achevée le 4 octobre 1907. Elle reste dans un tiroir jusqu’en 1930, date à laquelle le capitaine décide de tout reprendre pour ne rédiger qu’un seul ouvrage, où, au passage, il passe sous silence certains désaccords qu’il a pu connaître avec quelques dreyfusards comme Picquart ou Clémenceau. Ce sont donc les documents d’origine prévus pour cette deuxième et troisième parties qui sont proposés ici par Vincent Duclert et Philippe Oriol. Dreyfus y exprime sa joie de retrouver sa femme après sa condamnation du 9 septembre 1899. Il fait état des nombreux témoignages de soutien dont il a bénéficié, des visites reçues, et aussi, et sans doute surtout, de la très longue lettre d’Émile Zola que ce dernier lui envoie au mois de septembre 1899 et qui est publiée ici dans son intégralité (cinq pages). Sont publiés également des extraits d’une conférence donnée à Paris par Gabriel Monod le 9 mai 1900 aux termes de laquelle il évoque l’affaire Dreyfus.

Dans un deuxième temps, cette troisième partie intègre également le mémoire devant la Cour de cassation (chambre criminelle) de Monsieur Alfred Dreyfus, daté du 30 janvier 1904 qui fut rédigé entre les dernières semaines de 1903 et le 30 janvier 1904. A travers ce texte, il aborde le procès de 1899 dans l’objectif toujours, de prouver son innocence et la culpabilité d’Esterhazy. Il revient sur l’examen technique du bordereau, son examen matériel et analyse les conclusions des spécialistes tels que Bertillon qui avaient conclu à tort à sa culpabilité.

Dreyfus, le stratège

La quatrième partie est consacrée à la période 1908 – 1914. L’avant-guerre du capitaine Dreyfus. Penser et écrire en officier intellectuel. En 1906, le capitaine Dreyfus demande sa retraite anticipée, qui lui est accordée l’année suivante. Retraité en tant que capitaine, son ancienneté lui ayant été refusée, la préface de cette partie explique bien que son retrait de l’armée avait une signification très claire : celle d’éviter une humiliation permanente dans la poursuite d’une carrière active où il ne pouvait plus prétendre aux grades supérieurs contrairement à ses camarades de promotion. C’est à partir de cette période qu’il rédige une série de comptes-rendus d’ouvrages d’histoire et de stratégie militaire pour le compte de la Revue historique à partir de 1903. Les articles de la Revue historique, consacrés à des points d’histoire militaire (la campagne de 1813, Napoléon, 1870, Sedan, la guerre russo-japonaise de 1905…), quant à eux, sont intéressants et peuvent se lire au gré des envies par le lecteur, grâce à l’écriture de Dreyfus. Le lecteur attentif y trouvera notamment de nombreuses analyses sur la stratégie militaire, en particulier plusieurs articles concernant Clausewitz, originaux par le propos et que le professeur d’HGGSP pourrait par ailleurs reprendre dans ses cours. Sont comprises également ses réponses au journal d’extrême droite antisémite l’Action française publiées entre 1908 et 1912.

Enfin, la correspondance d’Alfred Dreyfus avec la marquise Arconati-Visconti est intégrée à cette quatrième partie. Fille d’Alphonse Peyrat, un journaliste républicain député de la Seine, Marie-Louise Peyrat est née en 1840. Elle est surtout connue pour être l’une des premières femmes à suivre des cours du haut enseignement à l’école des Chartes, à la Sorbonne et à l’École du Louvre en tant qu’auditrice libre. Mariée en novembre 1873 à Gianmartino Arconati-Visconti, artiste et intellectuel italien, elle est veuve trois ans plus tard et hérite d’une immense fortune qu’elle consacre, dans le prolongement des Lumières, au rayonnement des arts et des savoirs. Dreyfusarde engagée, c’est à ce titre qu’elle se lie d’amitié avec Alfred Dreyfus à partir de septembre 1899. Ce dernier devient un habitué de son salon qui se tient le jeudi. Cette amitié réciproque se traduit également par une intense correspondance aujourd’hui conservée à la bibliothèque Victor Cousin de la Sorbonne, et qui est sans doute l’une des révélations de ces œuvres complètes. Les sujets abordés dans les échanges épistolaires montrent un véritable intérêt réciproque pour différents sujets allant de la littérature à la stratégie militaire.

La famille Dreyfus dans le tourment de la Première Guerre mondiale

La cinquième partie enfin, 1914 – 1919. La guerre du commandant Dreyfus. Combattre au front révèle que, loin d’avoir complètement tourné le dos à l’armée, Alfred Dreyfus, qui réside alors en Suisse avec sa famille chez des amis, regagne Paris pour se mettre à la disposition des autorités militaires, tandis que son fils Pierre est rapidement mobilisé près de la frontière.

Sa mobilisation ne l’empêche pas d’exercer son esprit critique. Sont donc reproduits tout d’abord les carnets qu’il tient en toute liberté en 1917 et 1918, années durant lesquelles le commandant Dreyfus participe à la terrible bataille du chemin des Dames. Ses annotations sont concises et précises : il mentionne la date, et les événements notables vécus, comme le montre par exemple cette mention des 7 et 8 avril 1917 : « survolés par les avions boches mais sans recevoir de bombe. Je fais construire des abris de bombardement. « Canonnade violente. » Il est également présent à Verdun en janvier – mars 1918. Il décrit date par date les événements, la météo, le moral des troupes avec un style toujours aussi précis et direct.

La correspondance entretenue durant la guerre avec « la marquise » est également présente. On y trouve la profonde amitié entre le commandant et la marquise, mais aussi les réflexions, la vie quotidienne, les nouvelles des familles … Enfin viennent les lettres envoyées à son fils, Pierre Dreyfus, pour lequel son père a une admiration profonde. Cette correspondance est d’autant plus intéressante qu’elle est largement inédite. Conservée par Charles Dreyfus, fils de Pierre, elle permet d’apporter un autre regard sur la guerre telle qu’elle a été vécue par Dreyfus, toujours sur un registre intime qui ne peut que saisir le lecteur mais qui témoigne encore et toujours de l’antisémitisme persistant dans les rangs de l’armée malgré le conflit, comme le montre sa lettre du 12 octobre 1918 envoyée à son fils : « il est certain que l’antisémitisme est toujours latent et qu’il nous faut rendre 10 fois plus de services que les autres pour obtenir les mêmes récompenses » écrit-il à Pierre alors qu’il s’qinuiète de savoir s’il a reçu une promotion.

Enfin, la sixième partie, intitulée 1919-1935. L’après-guerre du lieutenant-colonel Dreyfus vient éclairer les « dernières années ». Soucieux de la vérité, Dreyfus relève les coupures de presse, les commentaires consacrées à son Affaire en les annotant et en apportant sa version des faits, ou encore les tentatives d’adapter son histoire tragique au cinéma qu’il juge sans détour :« tous ces gens-là, avec leurs films, exploitent avec indécence ma tragique destinée […]». Mais l’un des documents les plus parlants est certainement le très bref message que Dreyfus envoie à la veuve du général von Schwartzkoppen le 13 juin 1930 qui exprime en quelques mots les regrets d’une vérité qui ne pouvait pas s’exprimer au nom des intérêts de l’Allemagne.

C’est donc dans une certaine logique que ces oeuvres complètes proposent en dernière partie les textes rédigés par un fils en hommage à son père au lendemain de son décès.

Un ouvrage utile au professeur

Cet ouvrage est un indispensable pour le professeur d’histoire-géographie qui pourra y puiser des documents renouvelés pour la classe afin de traiter aussi bien de l’Affaire elle-même, que de l’antisémitisme, mais aussi de la Première Guerre mondiale, et, de manière plus ciblée, de la stratégie militaire dans le cadre de l’enseignement de spécialité de terminale. Nous sommes souvent à la recherche de documents-sources originaux et, à ce titre, les œuvres complètes du capitaine Dreyfus méritent d’intégrer nos bibliothèques. Un lien pourra être établi également dans le cadre d’activités pédagogiques élargies avec la maison d’Emile Zola et le musée Dreyfus, qui restent encore trop méconnus mais qui offre de nombreuses ressources pédagogiques à exploiter avec nos classes.

Vidéo : « Alfred Dreyfus à la première personne »

Rencontre avec Charles Dreyfus, petit-fils du capitaine,

et les historiens Vincent Duclert et Philippe Oriol, animée par Jonathan Hayoun, 25 mars 2025

Source : compte Youtube du Musée d’art et d’histoire du judaïsme