Du 19 octobre 2024 au 20 avril 2025, le musée d’histoire de Nantes, en partenariat avec le musée Stibbert de Florence, accueille une exposition intitulée « Chevaliers », née de la collaboration entre Bernard Guillet, directeur du musée d’histoire de Nantes, et Enrico Colle, directeur du Museo Stibbert de Florence.

Pour Enrico Colle, l’un des objectifs de cette exposition est de « faire connaître à un public plus vaste une section du Museo Stibbert qui a toujours fasciné les visiteurs et suscité l’intérêt des collectionneurs et spécialistes du monde entier, celle de sa collection d’armes et armures européennes ». Pour Bertrand Guillet, au-delà du chevalier et de sa place dans la société médiévale, il est important que cette exposition aborde et développe des questionnements propres au musée « comme celui de la place des femmes » au Moyen Âge et à la Renaissance ou encore « l’empreinte chevaleresque laissée dans [les] imaginaires collectifs ».

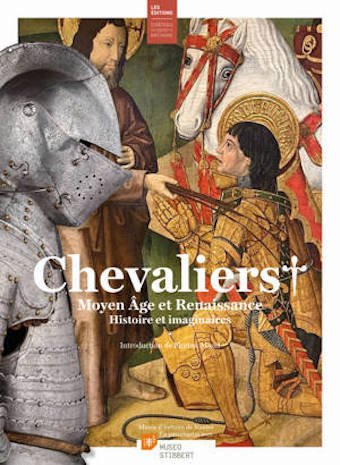

Le catalogue de l’exposition Chevaliers. Moyen Âge et Renaissance. Histoire et imaginaire

Publié par le musée d’histoire du Château de Nantes, l’ouvrage réunit les pièces les plus importantes exposées tout au long du parcours proposé par le musée et les contributions de plus d’une vingtaine d’historiens, archivistes-paléographes, archéologues et spécialistes du Moyen Âge et de la Renaissance parmi lesquels nous comptons Florian MazelProfesseur des universités d’histoire du Moyen Âge (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), auteur de l’introduction de l’ouvrage et d’un texte sur les liens entre chevaliers et Église, Dominique BarthélémyProfesseur des universités émérite d’histoire du Moyen Âge (Sorbonne Université) et membre de l’Institut qui signe plusieurs contributions sur l’adoubement, les batailles et les guerres, et les tournois et joutes, Sophie BrouquetProfesseure des universités émérite d’histoire du Moyen Âge (Université Toulouse 2 Jean Jaurès) qui a rédigé une partie sur les chevaleresses, Nicolas LerouxProfesseur des universités d’histoire moderne (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier) qui a écrit un article sur la fin de la chevalerie à la Renaissance, ou encore Justine BretonMaîtresse de conférences en médiévalisme (Université de Loraine, SAMA / UR 1132) et Florian BessonDocteur en histoire du Moyen Âge, chercheur associé au laboratoire FRAMESPA qui ont travaillé sur les chevaliers imaginaires et l’imaginaire chevaleresque. Nous trouvons également un article de Martin Aurell, professeur des universités d’histoire du Moyen Âge à l’université de Poitiers, auteur d’un texte sur l’épée du chevalier et disparu subitement au début du mois de février 2025.

Ainsi, cet ouvrage collectif explore l’univers des chevaliers à travers l’histoire et les imaginaires des deux périodes au sein d’une vingtaine de textes thématiques, courts et didactiques, qui abordent divers aspects de la chevalerie. La présentation respecte ainsi le choix des organisateurs de l’exposition à savoir raconter l’histoire des chevaliers à partir de leurs origines médiévales, lorsqu’il s’agissait de « simple[s] guerrier[s] (…) en mesure d’acheter un cheval avec son équipement (…) pouv[ant] devenir chevalier et se mettre à disposition de feudataires », jusqu’à la Renaissance, lorsque les chevaliers, recrutés par les cours princières, « furent intégrés dans les rangs des armées régulières ».

La place centrale du chevalier dans l’histoire et l’imaginaire médiéval

Au sein de l’introduction, Florian Mazel détaille la place centrale du chevalier dans l’histoire et l’imaginaire médiéval. À la fois guerrier et défenseur des valeurs chrétiennes, le chevalier est une figure complexe. L’auteur montre comment le statut social et militaire des chevaliers est forgé par la noblesse, leur rôle dans les croisades, ainsi que les valeurs véhiculées par la courtoisie et l’idéal chevaleresque. Les chevaliers ne sont pas seulement des combattants ; ils sont aussi des modèles de vertu, porteurs de l’idéal chrétien d’héroïsme.

Florian Mazel insiste sur le tournant majeur de la deuxième moitié du XIIe et du XIIIe siècles, période au cours de laquelle on voit la transformation « d’un groupe social défini par son activité et ses valeurs » vers « une identité socio-culturelle définie non seulement comme un ordo mais aussi (…) comme un état confondu avec la noblesse ».

L’historien s’attarde également sur la crise de la société chevaleresque à partir du XIIIe siècle. En effet, sous le double impact de la fragmentation des droits seigneuriaux et de l’inflation continue, les franges inférieures de l’aristocratie ne sont plus en mesure de couvrir les frais liés à l’adoubement et à l’équipement. Paradoxalement, grâce à l’action des souverains, la chevalerie connaît un véritable âge d’or au cours des XIVe et XVe siècles, « en tant que système de valeurs et instrument de pouvoir ». Les rois et les princes, fondateurs des ordres de chevaleries, « jouent un rôle majeur dans la diffusion d’une culture livresque chevaleresque et dans l’essor de la figure du chevalier humaniste qui renouvelle la tradition du chevalier lettré ».

Les rites et les cérémonials associés à la chevalerie sont au cœur des premières contributions

Les auteurs décrivent les différentes étapes de l’adoubement, les tournois, les joutes et autres loisirs chevaleresques. Ils analysent également l’importance de ces pratiques dans la construction de l’identité chevaleresque et leur rôle dans la société médiévale. Les auteurs montrent également l’importance des symboles de la chevalerie, particulièrement le cheval qui « prolonge le cavalier [et] illustre aussi le statut de ces derniers », et l’épée, qui incarne le deuxième ordre protecteur du clergé et de l’Église et renvoie au monopole de la violence légitime assumé par les chevaliers « afin d’instaurer partout la justice et donc la paix ».

Les rapports entre les chevaliers et l’Église sont également analysés dans plusieurs contributions. Les auteurs expliquent comment l’Église a influencé la chevalerie, notamment à travers les croisades et les ordres religieux-militaires. Ils montrent également comment les chevaliers ont contribué à la défense et à l’expansion de la foi chrétienne, tout en soulignant les tensions et les conflits qui ont parfois marqué cette relation. En effet, la chevalerie et l’Église « qui exercent de concert leur domination souvent rude sur le reste de la société, entretiennent une relation dialectique, tour à tour faite de collaboration et de rivalité ».

Les femmes chevaliers souvent oubliées

Souvent oubliées dans les récits traditionnels, les femmes chevaliers occupent une place importante dans cet ouvrage. La contribution rédigée par Sophie Brouquet met en lumière des exemples de femmes qui ont revêtu l’armure et participé aux combats, telles Mathilde de Toscane qui prend les armes et conduit ses armées en faveur du pape Grégoire VII contre l’empereur germanique Henri IV, ou encore Sybille d’Anjou, comtesse de Flandre qui prend les armes pour faire face aux velléités de son voisin, le comte de Hainaut Baudouin IV durant l’absence de son mari, Thierry d’Alsace, parti pour la croisade (1147-1149). L’autrice explore les raisons de leur marginalisation dans les sources historiques et les représentations culturelles, tout en soulignant leur courage et leur détermination.

Les représentations des chevaliers

Certaines contributions explorent les représentations des chevaliers dans la littérature, l’architecture et le cinéma. Les auteurs examinent comment les légendes et les mythes ont façonné l’image du chevalier, de la chanson de geste aux films hollywoodiens. Ils montrent aussi comment ces imaginaires ont évolué au fil du temps et continuent d’influencer notre perception de la chevalerie aujourd’hui. Les chevaliers de la Table Ronde, par exemple, sont devenus des archétypes de la bravoure et de l’honneur, largement popularisés par la littérature et le cinéma.

La collection d’armes et d’armures européennes du Muséo Stibbert

Une partie de l’ouvrage est consacrée à cette collection, que le collectionneur anglo-florentin Frederick Stibbert, épris de revivalisme et de romantisme médiéval, a réunie à la fin du XIXe siècle dans sa villa de Florence. En effet, nous trouvons dans cette villa, que le collectionneur a léguée à la ville de Florence à la fin de sa vie, « de nombreux objets liés ou allusifs au Moyen Âge, tel qu’il était perçu au XIXe siècle, notamment des armes, des armures, des costumes, des objets d’art sacré et des portraits ». La collection d’armes et d’armures « s’est développée (…) au gré de l’évolution et de l’affinement du goût de son créateur. (…) Elle s’est peu à peu transformée en un fonds à finalité documentaire et comparative ».

Un catalogue des œuvres majeures, traduit en français, a également été inséré dans l’ouvrage. Nous pouvons ainsi admirer des armures, des chanfreins pour les chevaux, des boucliers de tournois, des rondelles et pointes de lances pour les joutes, des gantelets, salades, bavières et autres parties d’armures. Nous trouvons aussi la présentation de plusieurs armes telles que l’épée, la cinquedea, la masse d’armes, l’espadon à deux mains, la hallebarde, la guisarme, la pertuisane, le stylet, l’arbalète ou encore le pistolet à rouet. Chacune de ces pièces, datant essentiellement des XVIe et XVIIe siècles, est agrémentée d’un texte explicatif.

Chevaliers. Moyen Âge et Renaissance. Histoire et imaginaires est un ouvrage richement illustré et bien documenté qui explore la figure du chevalier sous divers angles. Tout en combinant rigueur historique et exploration des imaginaires, il offre une vision riche et nuancée de la chevalerie et ses évolutions à travers les siècles. Les contributions variées des auteurs permettent d’aborder le sujet sous différents angles, combinant ainsi histoire militaire, évolutions sociales et étude des représentations littéraires et artistiques. Cet ouvrage grand public, très riche en informations, est un bon complément pour tous ceux qui se sont rendus à l’exposition nantaise et qui aimeraient approfondir le sujet, ou tout simplement pour toutes les personnes qui souhaitent (re)découvrir l’univers des chevaliers du Moyen Âge et de la Renaissance.