Avec Les sentiers d’Anahuac, Romain Bertrand et Jean Dytar signent un roman graphique d’une rare intensité, où le récit historique se mêle à un univers visuel minutieusement reconstitué. À travers la figure du franciscain Bernardino de Sahagún et de son élève nahua Antonio Valeriano, l’album plonge au cœur de la Nouvelle-Espagne du XVIᵉ siècle, dans un moment de bascule où l’on s’acharne à effacer un monde tandis que d’autres tentent d’en préserver la mémoire. En retraçant la genèse tourmentée du Codex de Florence, œuvre encyclopédique majeure sur la civilisation mexica, cette fresque met en lumière la complexité des rencontres coloniales, entre violences de la conquête, échanges de savoirs et métissages culturels.

Le scenario : la rédaction d’un ouvrage de mémoire et d’histoire

Mexique, 1539. Près de vingt ans après la chute de l’empire aztèque, la Nouvelle-Espagne vit sous l’emprise d’une évangélisation brutale où les autorités coloniales s’emploient à effacer les croyances et pratiques indigènes. Choqué par le bûcher d’un chef chichimèque accusé d’idolâtrie, le franciscain Bernardino de Sahagún refuse les méthodes coercitives de ses compatriotes. Installé près de la future Mexico, il est convaincu qu’on ne peut combattre les anciennes croyances qu’en les comprenant. Pour lui, on ne conquiert véritablement les âmes que par les images, les chants, les récits et les rituels capables d’émouvoir, et non par la force.

Il décide alors de recueillir auprès des derniers dépositaires de la tradition nahua leurs mythes, leurs savoirs médicaux, leurs rites, leurs récits historiques et leurs descriptions du monde, afin de fixer sur le papier le monde d’avant la conquête. Il entreprend la rédaction de L’Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne (ou Codex de Florence), une encyclopédie en douze livres destinée à préserver la mémoire d’un univers que l’on tente d’effacer.

Pour mener à bien cette entreprise gigantesque, Sahagún travaille au couvent / collège de la Sainte-Croix à Tlatelolco, aux côtés d’Indiens lettrés formés par les Franciscains. Parmi eux, Antonio Valeriano, élève brillant, promis à rejoindre l’élite indigène chrétienne. Avec Augustin, jeune traducteur et dessinateur talentueux, Antonio participe à la collecte des témoignages, interroge les anciens, parcourt ensuite les villages selon une méthode fastidieuse mais rigoureuse :

« Durant des mois, une étrange routine se mit en place au sein du couvent. Le padre avait concocté une minuta, une longue liste de questions qu’il fallait une à une traduire du castillan au nahualt. Les ancianos y répondaient au moyen de pinturas : des suites de glyphes et de petits croquis que les tlacuilos les aidaient à tracer et qu’ensuite nous leur faisions commenter, notant alors chacune de leurs paroles. Les choses naturelles, les choses divines, les choses politiques. » (p. 102)

Cette équipe de lettrés découvre, parfois avec une certaine stupeur, une culture qu’elle ignorait presque entièrement, malgré la profondeur de ses racines. Au fil de cette enquête, ils apprennent ainsi que les sacrifices humains, si décriés par les Espagnols, n’étaient pas seulement destinés à nourrir les dieux, mais aussi à perpétuer le cycle des jours et des nuits, garantissant l’ordre cosmique. Il recueille également les récits de la prise de Tenochtitlan par Cortés, du meurtre de Moctezuma, de la Noche Triste et des derniers feux de résistance mexica.

Bien qu’Antonio se marie avec sa cousine Isabel et entame une carrière politique, gouverneur de Tepeapulco, puis, à partir de 1565, responsable du quartier d’Azcapotzalco et plus tard juge-gouverneur, il continue de suivre de près l’élaboration de la grande œuvre de Sahagún. En 1570, les manuscrits sont saisis et dispersés : dans les cercles franciscains comme au sein du pouvoir espagnol, certains voient dans ces documents un danger. En 1575, les feuillets sont restitués et Sahagún reprend son travail, avant d’être à nouveau interdit par la Couronne en 1577 (Philippe II). Il confie alors les manuscrits à Antonio. Celui-ci ajoute secrètement les feuillets qui continuent d’être rédigés en secret, puis confie l’ensemble au père franciscain Rodrigo de Sequera qui part en Europe en emportant clandestinement les trois épais volumes.

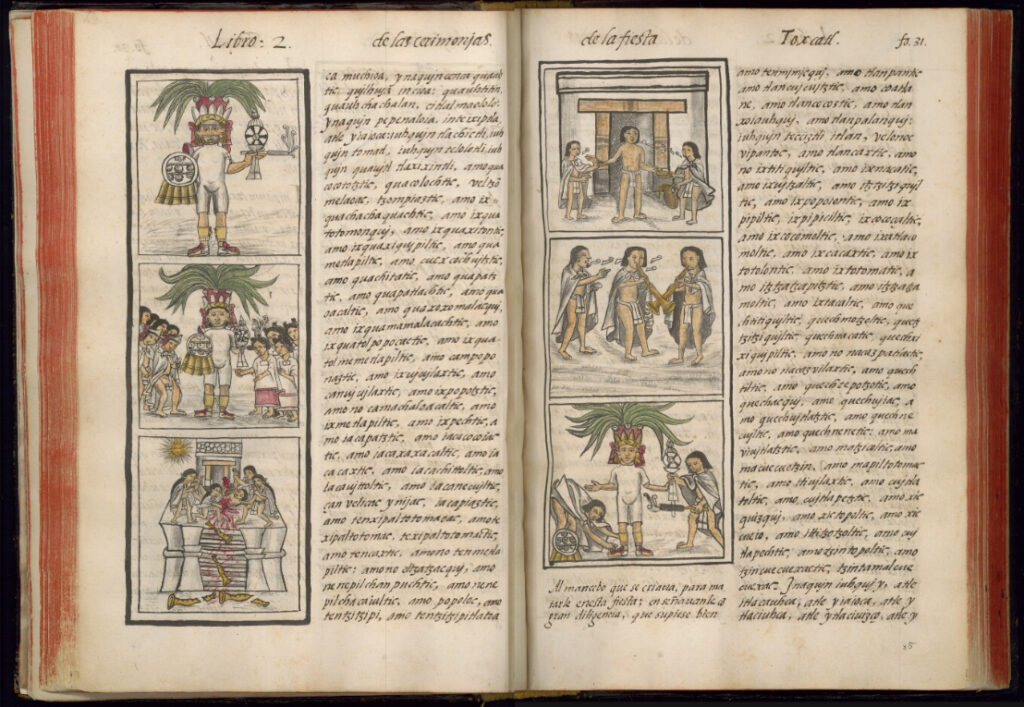

Finalement, Sahagún meurt en 1590, laissant derrière lui l’une des sources les plus complètes sur la civilisation mexica. Composé de 2446 pages, mêlant récits mythologiques, descriptions ethnographiques, philosophie morale et scènes du quotidien, le manuscrit est aussi décoré de 2500 pinturas. Il voyage à travers les siècles avant d’être redécouvert en 1793 à l’occasion de l’inventaire de la bibliothèque laurentienne de Florence … L’Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne devient ainsi le Codex de Florence. Celui-ci constitue aujourd’hui l’une des archives les plus extraordinaires de la rencontre entre deux mondes.

Pour découvrir le Codex de Florence : https://florentinecodex.getty.edu/

Codex de Florence, livre II, folio 30v-31r (site de Jean Dytar)

Entre deux mondes : lecture historique des sentiers d’Anahuac

Historien reconnu et passionnant, Romain Bertrand s’impose depuis plusieurs années comme l’un des spécialistes les plus stimulants de l’étude des dominations impériales européennes à l’époque moderne et des circulations de savoirs dans ces contextes de rencontre et de conflit. On lui doit notamment L’Histoire à parts égales – Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle), Les Grandes déconvenues : la Renaissance – Sumatra – les frères Parmentier, Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan ou encore L’Exploration du monde. Une autre histoire des grandes découvertes.

Dans Les sentiers d’Anahuac, il réussit le pari rare de conjuguer rigueur historique et puissance poétique. À travers le scénario de ce roman graphique et dans le dossier documentaire qui le clôture, l’historien met en lumière l’histoire complexe du Codex de Florence, son contexte d’écriture, ses conditions d’élaboration et les figures centrales de Bernardino de Sahagún et d’Antonio Valeriano. En s’appuyant sur une historiographie en profond renouvellement (les travaux de Serge Gruzinski par exemple), Romain Bertrand rappelle que, selon ses mots, « les sociétés indigènes sont restées, par-delà le drame de la conquête coloniale, les actrices à part entière de leur propre histoire ».

À travers les figures d’Antonio Valeriano et de Bernardino de Sahagún, l’album explore la tension complexe entre héritage culturel indigène et univers catholique imposé par la conquête espagnole. Romain Bertrand restitue avec finesse la dynamique du projet missionnaire, dévoilant les tensions au sein de l’ordre franciscain, les débats idéologiques autour de la conversion, le poids de la Couronne espagnole et le rôle ambigu des élites autochtones comme traducteurs et médiateurs. Le contexte intellectuel de cette Nouvelle-Espagne est aussi esquissé. Romain Bertrand, s’appuyant sur les travaux de Robert Ricard écrit justement :

« Le projet encyclopédique de Sahagùn ne se comprend ainsi que sur fond d’une effervescence intellectuelle collective, toute entière placée sous le signe de la « conquête spirituelle » du Mexique ».

Si Antonio entreprend sa mission de traduction avec humanité, lorsqu’il dit : « Nous ne sommes pas les juges du monde. Nous sommes les gardiens de sa mémoire », il se trouve déchiré entre ses racines et la nouvelle foi qu’il sert, incarnant le drame de l’homme colonisé : la perte de ses origines, la crainte de trahir et la douleur d’un déracinement que rien ne peut apaiser. Confronté à ces appartenances multiples, Antonio se demande : « Étions-nous véritablement venus pour apprendre ou pour prendre ? ». Un ancien seigneur mexica, percevant ses hésitations, lui lance un jour : « Tu as beau vivre parmi les colombes, tu es un aiglon. Ne te trompe pas de nid. »

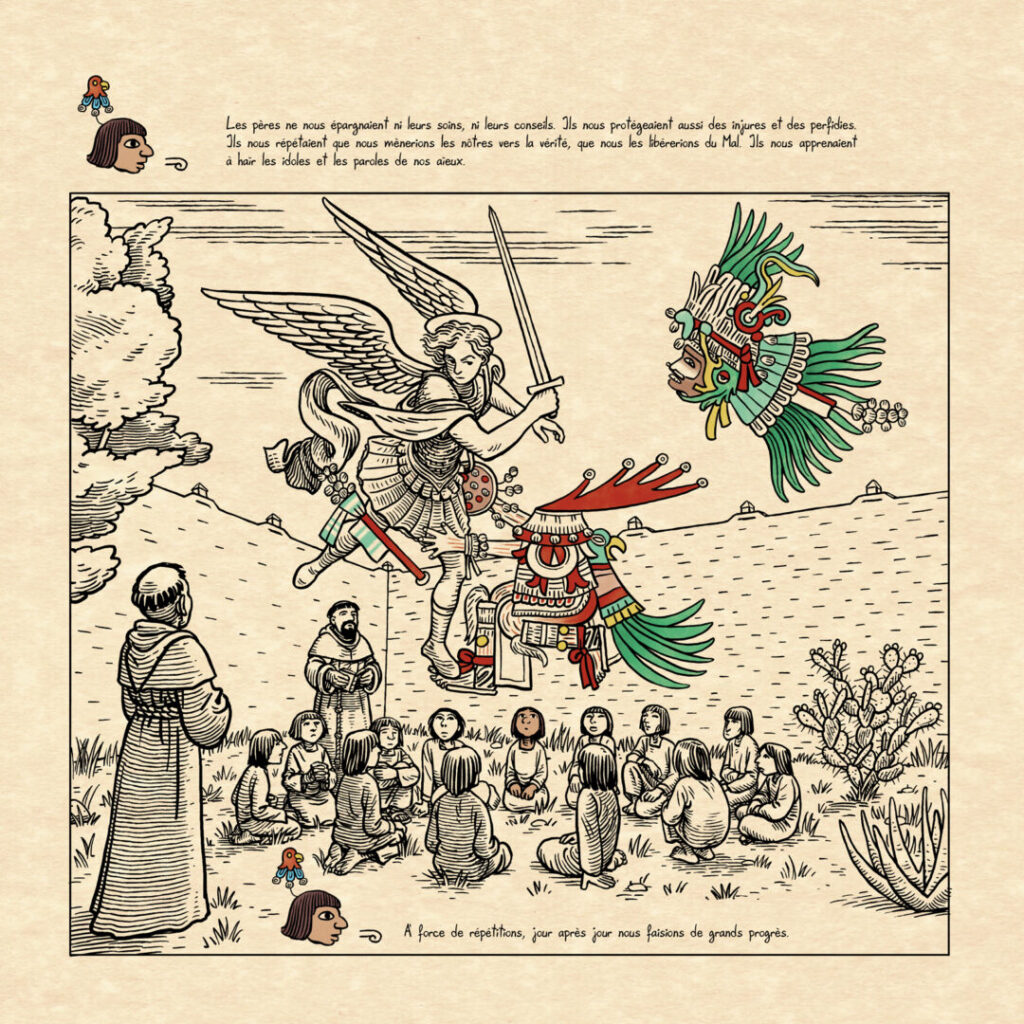

Le roman graphique dévoile aussi la vie quotidienne en Nouvelle-Espagne : la christianisation et l’acculturation des jeunes générations, les épidémies qui déciment les populations indigènes, leur rôle complexe dans l’administration coloniale ou encore l’arrivée des premiers esclaves africains. Le parcours d’Antonio, partagé entre une foi nouvelle et un héritage ancestral, devient ainsi le fil conducteur d’une aventure humaine où se joue la transmission fragile d’un monde que l’on tente d’effacer.

Les sentiers d’Anahuac, p. 22. © J. Dytar, R. Bertrand, éditions Delcourt/La Découverte

La lecture interroge également la réception des savoirs mexicas, replacés dans le double prisme de la légende « dorée » et de la légende « noire » de Sahagún : la première insiste sur son souci méthodique de comprendre la culture indigène, le rapprochant des précurseurs de l’ethnographie moderne ; la seconde souligne sa conviction profonde de la supériorité de la civilisation chrétienne et son implication dans la répression des « superstitions indiennes », notamment à travers les campagnes de destruction d’idoles. Cette ambiguïté fait de Bernardino de Sahagún une figure complexe, tiraillée entre génie documentaire et participation active à l’impératif d’évangélisation.

Enfin, l’ouvrage rappelle que le métissage n’implique nullement la disparition des coutumes des anciens Mexicas, mais bien leur transformation. Il souligne également que les Nahuas, principaux groupes indigènes du Mexique actuel, dont la langue est le nahuatl, ne peuvent être résumés par le terme réducteur d’« Aztèques », une catégorie construite après coup par la colonisation et qui gomme la diversité de peuples parfois alliés, parfois en guerre.

Un somptueux voyage pictural entre deux mondes

L’aspect graphique des sentiers d’Anahuac est une véritable réussite, portée par le talent de Jean Dytar déjà bien connu des amateurs de bande dessinée pour Les illuminés, #J’accuse ou encore Florida.

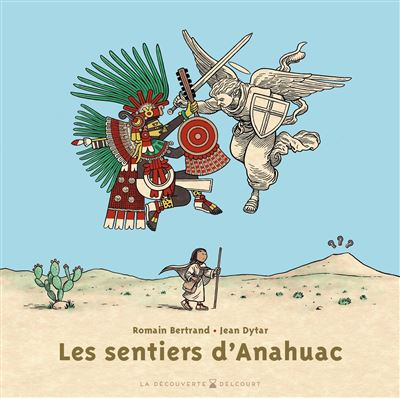

L’album se présente comme un magnifique objet, avec une couverture soignée qui symbolise l’esprit de l’histoire : le chemin qu’Antonio emprunte en rédigeant l’Histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne, retraçant l’histoire méconnue d’Anahuac, « pays du bord de l’eau », en confrontant ses racines mexicas à sa nouvelle foi chrétienne. Le choix du papier aux teintes jaune-brun évoque les manuscrits d’époque, plongeant immédiatement le lecteur dans cette temporalité.

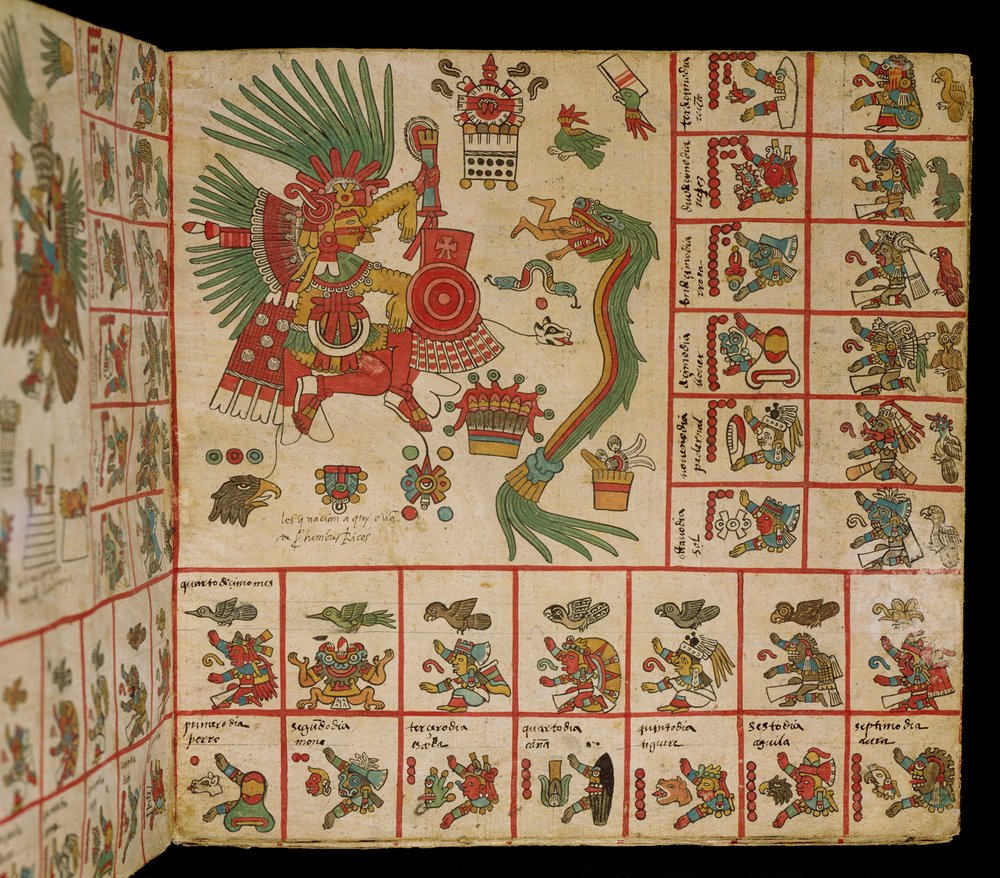

Les dessins accompagnent parfaitement le récit : certaines double-pages sont splendides, mêlant deux styles, les gravures européennes (Holbein) et les glyphes aztèques colorés, selon qu’il est question des colons ou des autochtones, créant un résultat unique et sublime. Inspiré par l’iconographie et l’art des « scribes-peintres » d’Anahuac, Jean Dytar s’est immergé dans les codex d’époque pour restituer fidèlement cet univers. Sur le site de Jean Dytar, dans un article passionnant, les auteurs reviennent en détail sur les sources graphiques à l’origine de ce projet.

Mention spéciale également pour les couleurs, parfaitement maîtrisées, utilisées en début d’ouvrage avec parcimonie en contraste avec le noir et blanc. A mesure que la rédaction de l’histoire avance, les couleurs se font plus présentes, comme si la découverte et la compréhension de l’autre chassaient l’obscurité.

Extrait du Codex Borbonicus, planche 14 (site de Jean Dytar)

Les sentiers d’Anahuac s’impose donc comme une œuvre essentielle, tant par son apport et sa rigueur historiques que par sa qualité narrative et visuelle. Un vrai beau livre à offrir, à s’offrir et, pour l’enseignant d’histoire, un outil pédagogique précieux, capable d’enrichir les connaissances des élèves (et du professeur). Certaines planches pourront aisément servir de supports pertinents et stimulants pour aborder, en classe de 5ᵉ ou de Seconde, la constitution des empires coloniaux, ses acteurs (conquistadors, missionnaires, caciques, …) ainsi que le devenir des populations des Amériques après la conquêtes (évolution du peuplement amérindien, christianisation, colonisation européenne, métissage, etc.). Enfin, un projet interdisciplinaire (histoire, arts plastiques, espagnol, français, etc.) autour de ce roman graphique paraît tout à fait envisageable.