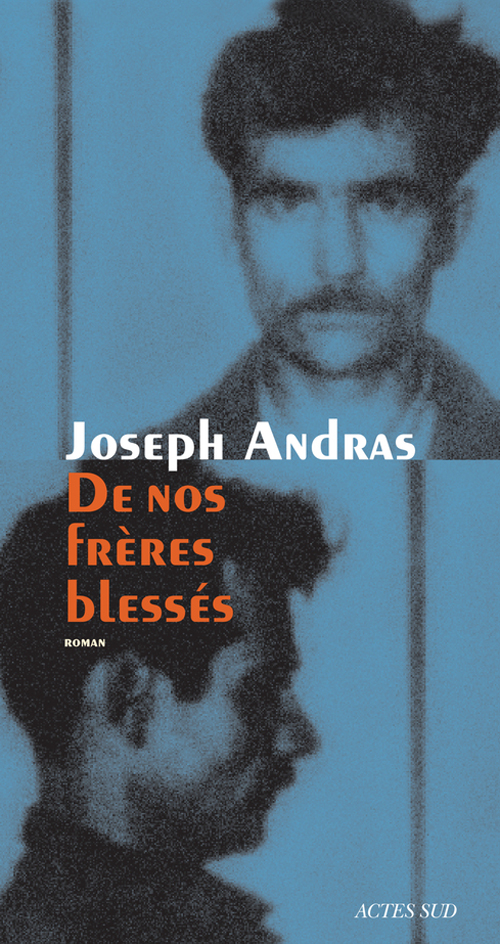

Jeune auteur, Joseph Andras nous propose son premier roman. Sans attendre, je ne peux que dire le plaisir que j’ai pu avoir à lire De nos Frères blessés, qui tient à la fois pour le sujet retenu et la façon de raconter.Le roman prend pour cadre les premières années de la guerre d’indépendance algérienne, et l’année 1956 en particulier, et pour personnage principal Fernand Iveton (aucune erreur de frappe : non pas « Yveton », mais « Iveton », comme l’administration coloniale — et le socialiste Robert Lacoste, alors ministre résident et gouverneur général de l’Algérie — tend à l’écrire systématiquement). Joseph Andras s’est donc reposé sur la réalité pour la restituer sous la forme d’un roman, car Fernand Iveton a réellement existé ; l’éditeur nous en propose d’ailleurs la photographie, de face et de profil, à la manière des fiches anthropométriques pénitentiaires. René Gallissot a d’ailleurs publié une notice biographique sur lui, dans le Dictionnaire « Algérie » du « Maitron », laquelle pourra fournir des renseignements qui viennent compléter ce qu’on peut lire dans le roman. Et vérifier au passage le travail documentaire réalisé par Joseph Andras.Pour résumer, disons que Fernand Iveton appartient à la classe populaire européenne qui vit à Alger, dans un quartier du Clos-Salembien (El Madania) où elle cohabite avec des musulmans dont elle partage les difficiles conditions d’existence. Comme son père, Fernand Iveton milite au parti communiste et à la CGT ; il travaille également dans une usine à gaz. En 1953, il rencontre Hélène Ksiazek, qu’il épouse. L’activité militante de Fernand Iveton s’accentue : en 1955, il crée le Commando du grand Alger avec d’autres indépendantistes, et participe à des actions terroristes. Préparant un attentat contre les canalisations de l’usine à gaz, qui ne doit pas faire de victimes, une bombe est découverte dans son casier, où il l’a cachée provisoirement. Il est arrêté à son travail, torturé.

Joseph Andras nous fait entrer dans la vie de Fernand Iveton au moment où il doit recevoir le matériel. On le suit alors, pas à pas, dans son interpellation, les séances de torture qu’il subit, son procès, la pression de l’opinion publique des Européens d’Algérie attisée par la presse colonialiste, laquelle conduit à sa condamnation à mort prononcée par un tribunal militaire (en vertu des « pouvoirs spéciaux » votés sous le ministère Mollet, avec l’appui des députés communistes). On suit également les espoirs suscités par l’action d’Hélène, celle des avocats, et principalement du « ténor du barreau » communiste Joé Nordman, qui fait le déplacement à Alger. On suit les atermoiements de Fernand Iveton qui doit faire face à l’échafaud qui lui est promis, et l’échec du recours en grâce qui a été rejeté par René Coty (sur proposition du ministre du Garde des sceaux d’alors, François Mitterrand), et à l’absence de mobilisation en métropole. Son exécution (et celle de deux autres militants algériens) a lieu dans la cour de la prison Barberousse, à Alger, le lundi 11 février 1957. Un an plus tard, Jean-Paul Sartre commençait un article par ces mots : « Nous sommes tous des assassins ». Il paraphrasait très probablement (et à dessein) le titre du film d’André Cayatte, sorti en 1952, dont le héros (la victime) était René Le Guen (interprété par Marcel Mouloudji), jeune résistant qui avait basculé dans la délinquance après la libérationJean Meckert a publié la même année un roman librement inspiré du scénario du film, et sous le même titre, chez Gallimard, dans la collection Blanche. L’ouvrage est aujourd’hui disponible aux éditions Joëlle Losfeld, collection « Arcanes », 2008, 224 pages, 10,15 €..

Joseph Andras se place dans le sillage de Jean-Paul Sartre. On sent à quel point il s’est identifié à son héros (car c’est bien comme cela qu’il nous le donne à percevoir), dans un exercice d’écriture où il ne cherche à produire un livre objectif, mais très consciemment subjectif. Comment ne pourrait-on pas être du côté de Fernand Iveton ? Et surtout comment comprendre, et donc prendre parti pour la peine capitale qui lui a été infligée ?

De plus, sa façon d’écrire, très alerte, ne permet de lâcher le livre jusqu’à la dernière ligne : les cent quarante pages sont absorbées sans qu’on puisse reprendre son souffle. L’ouvrage a reçu le Goncourt du premier roman cette année, ce qui est parfaitement mérité.