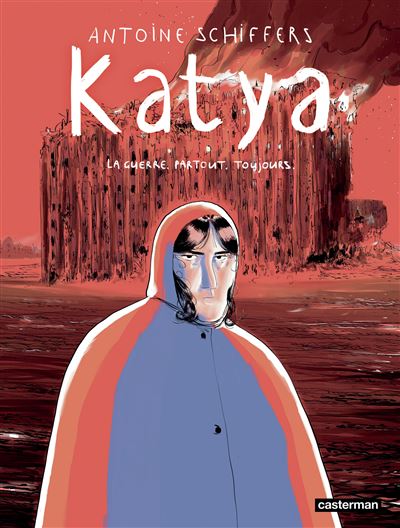

Dans ce superbe roman graphique, le jeune scénariste et dessinateur Antoine Schiffer nous plonge dans un temps d’un autre siècle, une année oubliée : 1998. Et pourtant, déjà des drapeaux russes, des frontières franchies en bus à travers toute l’Europe, des chars, des ruines, une mère seule à la recherche de sa fille dans le chaos d’une guerre. « La guerre. Partout. Toujours. » : tel est le sous-titre du récit d’errance d’une femme dans la Tchétchénie éventrée mais, cela pourrait être n’importe où, n’importe quand.

Une mère dans la guerre

Katarina est d’abord une mère comme toutes celles qui sont aux avant-postes dans toutes les guerres. Partie en Allemagne où elle fait des ménages depuis 10 ans, elle a laissé sa fille Katya au pays. Rapidement qu’elle prend la décision de rentrer pour la retrouver et la ramener.

C’est un retour d’exil douloureux, car la guerre est partout. La ville est couverte de carcasses de voitures brûlées, d’usines fantomatiques, d’habitations effondrées où vivent – survivent – encore des hommes devenus des ombres » Un cimetière de tank ? Cette ville est un cimetière « . Les files s’accumulent à la recherche des disparus : » […] ils ont tué les hommes en âge de combattre, et puis ils ont emmené les femmes en âge de … enfin tu sais…« .

Dans sa quête, la mère n’est jamais seule : il y a les faux-amis qui la dépouillent en lui laissant de l’espoir et il y a tous ceux pour qui la solidarité plus que jamais doit être le cœur de la survie. Katerina avance avec Malik qui, du haut de ses presque 14 ans, connaît déjà toutes les règles de la vie en temps de guerre. La rencontre avec Imran l’amputé, celui qui dessine la carte des villages rasés par les Russes dans » une logique de terreur » fragilise l’espoir de Katerina de retrouver Katya vivante. Mais il lui faut aller jusqu’au bout et obtenir un ultime contact pour savoir, enfin…

La guerre. Partout. Toujours.

Si la guerre de Tchétchénie compose le décor de chacune des cases de cet album, cela peut être ailleurs tant elle est dans la tête de Katerina en Allemagne, sous chacun de ses pas dans les rues de Grozny ou les chemins parcourus sur la motocyclette du jeune Malik qui lui rappelle tant sa fille.

Les missiles qui bombardent les quartiers éclairent la nuit d’un haut panache vertical avant que les incendies ne se propagent alors que les habitants dorment. La résistance s’organise et la répression se fait plus brutale de jour en jour. La violence gratuite, la terreur que sème l’armée d’occupation ancrent dans les cœurs la haine et le désir de vengeance.

Antoine Schiffer donne un visage à l’ennemi, le colonel russe affublé de la puissance du vainqueur se considère comme invincible. Il commande avec brutalité une brigade de jeunes hommes venus des confins de la Russie : Vladivostok bien loin de la Tchétchénie et d’une guerre qui n’aurait pas dû être la leur. Ils ont des visages juvéniles sous leur chapka trop grande comme celui du jeune soldat qui met fin à la quête de Katerina. Celui qui jure sur la vie de sa mère qu’il n’a pas tuée Katia.

Une mère russe comme Katerina, comme toutes celles qui pleurent ailleurs un mari disparu dans une guerre lointaine, en Afghanistan. C’est aussi le récit du regard occidental qui se détourne d’un conflit qui lui semble bien trop lointain suscitant à la fois la rage des civils abandonnés et l’assurance qu’il va aller en décuplant de l’agresseur que nul ne semble vouloir arrêter. C’est en Tchétchénie à la fin du XXe siècle, cela pourrait être aujourd’hui en Ukraine, partout, toujours.

Katya

Le dessin d’Antoine Schiffer façonne des hommes et des femmes, des immeubles en ruine qui avancent, en déshérence, à travers les rues et les champs. Les teintes rouge et bleu racontent le désespoir d’une femme, mais aussi d’une nation toute entière face au cataclysme de la guerre.

La nature est ravagée, grise et beige, froide. Il y a la verticalité du trait noir et fin qui confond les survivants et les villes encore debout, les forêts épaisses de sapins et la pauvre nature décharnée. Les onomatopées qui reconstituent le bruit d’un hélicoptère en survol ou celui du pot d’échappement de motocyclette occupent tout l’horizontal des cases comme pour permettre au lecteur d’en mesurer la durée : le temps du danger. Katerina dans son grand manteau et sous son foulard ressemble à un monolithe capable de résister à tout.

Katerina devient une mère-courage comme toutes les autres, une civile dans la violence de la guerre entre États ou des chefs militaires. Antoine Schiffer leur donne un visage.