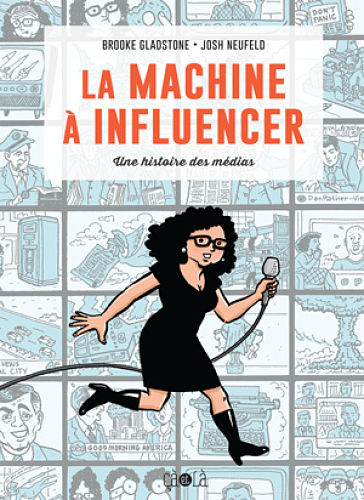

Brooke Gladstone n’est pas très connue en France. Pas autant, en tout cas, qu’un Dan Rather. Journaliste à la chaîne publique américaine NPR (National Public Radio), elle s’est fait une spécialité de l’approche critique de l’information. Et c’est évidemment sur cette dimension qu’elle revient dans La Machine à influencer, paru en 2014 chez Çà et Là (éditeur avec lequel nous entamons un partenariat), mais qui avait échappé aux Clionautes. Or, on a là un ouvrage qui permettra aux élèves aussi bien qu’aux enseignants de réfléchir sur l’importance de la presse dans la formation de l’opinion publique. Pour cela, Brooke Gladstone apprécie son évolution historique, en se concentrant principalement sur les États-Unis. Elle montre les travers des journalistes, peu rigoureux dans la vérification et le recoupement de ses sources (quand il en a), volontiers suiviste (d’abord à l’égard des intérêts défendus par les propriétaires et les actionnaires du média), à défaut d’être consciemment subjectif (pour défendre une idéologie, pour créer de l’émotion et vendre) et manipulateur. Il est d’ailleurs étonnant qu’Edward Bernays ne soit, à ce titre, cité qu’une seule fois (p. 101). Ce que l’on leur reproche aujourd’hui, au moment où la confiance que le public accorde au journalisme est au plus bas, n’est pas exclusive à notre époque : Brooke Gladstone montre au contraire que c’est le lot de la presse depuis qu’elle existe. Là où cela est dangereux, c’est qu’on en a fait l’un des piliers de la démocratie : que serait-elle sans les moyens d’information ? Mais il manque alors un seul adjectif : « libre ». Pas de réelle démocratie sans presse libre.

Cependant, Brooke Gladstone ne verse pas dans l’idée d’un complot généralisé. Elle rappelle des faits qui ont montré la probité de certains journalistes, et leur profonde conviction de l’importance de leur rôle dans la société, notamment avec les agissements de Nixon (mais d’autres cas sont aussi évoqués). Pas étonnant qu’on ait demandé à Daniel Schneiderman de préfacer l’ouvrage…

Aux yeux de Brooke Gladstone, cependant, le public n’est pas une victime passive. Il possède un pouvoir de décision : celui d’acheter tel ou tel journal, celui de suivre telle ou telle émission. Mais il va vers les moyens d’information qui correspondent à ses envies, ce qu’elle appelle l’homophilie (p. 129). Cela explique, en partie, sa dernière phrase, qui sonne comme quelque chose de sévère à notre encontre : « Nous avons les médias que nous méritons » (p. 156).

On peut cependant reprocher à l’ouvrage de faire l’impasse sur la prise de conscience de bon nombre de citoyens, qui en viennent à chercher des médias moins conformistes (Basta !, Médiapart…), quitte à rassembler une information émiettée en de multiples points de l’Internet, voire à participer à leur réalisation en créant leur propre blog.

Signalons enfin que l’ouvrage comporte un index des plus utiles, ce qui est une rareté dans la bande dessinée, et les sources utilisées par Brooke Gladstone.