Voici un ouvrage précieux qui redonne chair à des vies brisées, voix à ceux que la mémoire pourrait un jour oublier. Il fait œuvre de mémoire. Comme le dit l’un des personnages, « il faudra bien que quelqu’un raconte ». C’est chose faite – et remarquablement bien faite !

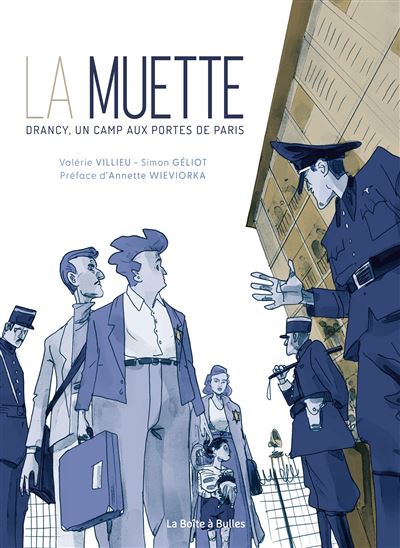

La bande dessinée La Muette – Drancy, un camp aux portes de Paris, écrite par Valérie Villieu, illustrée par Simon Géliot et parue aux excellentes éditions La Boîte à Bulles, frappe par la puissance de son esthétique et la profondeur de son propos. Objet superbe, grand format, cette BD se distingue par une sobriété touchante qui laisse toute sa place à l’émotion. Le dessin comme le texte respirent l’humanité, même dans l’évocation de l’indicible.

Le récit s’appuie solidement sur des travaux historiques et de nombreux témoignages, éclairés par les précieuses notes en fin d’ouvrage, et précédés par une remarquable préface de l’historienne Annette Wieviorka. Grâce à cette œuvre, on prend toute la mesure de ce que fut Drancy : une plaque tournante majeure de la politique génocidaire menée en France. À travers les trajectoires de Béno, Nissim, Jean, Chil, Chana et tant d’autres, c’est l’histoire collective d’un camp au cœur de la machine d’extermination nazie, et la mémoire de milliers de vies fauchées, qui se trouvent ici racontées. Cette BD constitue bien évidemment une ressource pédagogique d’une rare richesse pour les enseignants d’histoire du collège comme du lycée.

La centralité de Drancy, antichambre de la mort

Tout commence le 20 août 1941, lorsque 4 230 hommes, arrêtés lors d’une vaste opération policière dans le 11e arrondissement de Paris, sont enfermés dans les bâtiments de la cité de la Muette. Ce sont les premiers internés du camp. À l’origine, seuls des hommes y sont détenus, mais à partir de l’été 1942, femmes et enfants y sont également internés, notamment après la rafle du Vel’d’Hiv. La BD montre de façon poignante ces convois d’autobus déversant des enfants, souvent très jeunes, arrachés à leurs familles. Le 14 août 1942, le convoi n°19 part avec des enfants vers Auschwitz. Le lecteur découvre aussi le convoi n°71 du 13 avril 1944, où sont déportés, entre autres, Simone Veil, Ginette Kolinka, Marceline Loridan et les enfants d’Izieu. Le dernier convoi, le n°77, quitte Drancy le 31 juillet 1944. À travers le rythme des rafles et des départs, Drancy apparaît dans toute sa cruauté : une simple étape vers la mort.

Une cité-ghetto : la géographie du camp

Le camp de Drancy s’installe dans un lieu initialement destiné à tout autre chose : une cité-jardin conçue par l’Office des HBM. Mais ce projet de logements modernes reste inachevé, et ses grands immeubles en U deviennent le cadre d’une toute autre réalité. La BD nous fait pénétrer dans l’organisation spatiale du camp : les dortoirs, la cour centrale, le tristement célèbre « château rouge » utilisé comme latrines, les baraques de fouille, les ateliers, les bureaux, l’infirmerie, ou encore le bureau des effectifs. Ce décor, figé dans une modernité sinistre, devient le théâtre d’une tragédie collective.

Vivre (ou survivre) à Drancy

Dans ce huis clos infernal, les internés tentent de survivre, parfois de résister. La BD restitue avec force la diversité sociale initiale des internés – certains venant des beaux quartiers, d’autres des milieux populaires –, pour mieux montrer comment, très vite, la souffrance nivelle toutes les différences. La faim, les maladies comme la gale ou la tuberculose, l’insalubrité extrême (en 1941, 60 WC pour 4 300 internés !), la violence arbitraire, les humiliations, les suicides rythment le quotidien. On découvre aussi des fragments d’intimité, des échanges, des gestes de solidarité, des petites combines de survie. Il y a l’égoïsme, parfois, mais surtout beaucoup de courage et de dignité. L’espoir s’amenuise, et le sentiment d’abandon par la France grandit.

Une machine administrée, une violence organisée

La BD met aussi en lumière l’organisation rigoureuse du camp. Côté allemand, les figures sinistres comme les SS Theodor Dannecker, Heinz Röthke, ou encore Aloïs Brunner, sont aux commandes. Le commandement français est tout aussi impliqué, avec des officiers comme le capitaine Marcellin Vieux. La collaboration prend des visages multiples : policiers français, agents de la Police aux Questions Juives puis du SEC, tous participent aux arrestations, aux fouilles, à la gestion du camp. À partir de 1943, les internés sont classés selon des catégories (A, B, C) déterminant leur sort. L’administration interne du camp est confiée à des internés : Georges Kohn en prend d’abord la charge, puis Robert Félix Blum lui succède. Enfin, certaines organisations jouent un rôle essentiel dans l’aide aux détenus. La Croix-Rouge est représentée par Annette Monod, surnommée « l’ange de Drancy », pour son dévouement. L’UGIF (Union générale des Israélites de France), sous la direction d’André Baur, intervient également pour tenter d’améliorer les conditions de vie des internés.