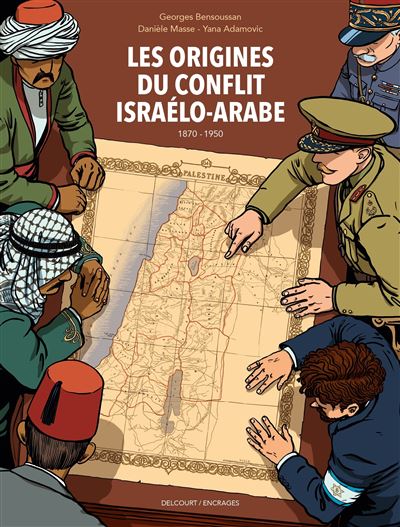

S’appuyant sur l’indispensable ouvrage de Georges Bensoussan – qui signe la préface – aux éditions » Que sais-je ? » publié en 2023, Danièle Masse la scénariste et Yana Adamovic réussissent dans cet album à replonger le lecteur dans le temps long de l’histoire du conflit entre Israël et le monde arabe. Trop souvent cantonnée à la période qui suit la proclamation de l’État d’Israël le 14 mai 1948, la déstabilisation régionale contemporaine est bien plus ancienne.

Une histoire de cartes

Avant que des hommes ne s’emparent des terres et n’y implantent leurs rivalités aussi bien locales qu’internationales, la Palestine est une entité unique. Dans les mains des Ottomans puis des Anglais, cette langue de sable cristallise les aspirations des grands. La carte de 1907 des Sandjaks de la Syrie ottomane ouvre le retour sur le passé. Subdivisions de l’Empire, elles laissent entrevoir déjà la mesure des États actuels. Elles ignorent les hommes qui y vivent et leurs réalités quotidiennes. Elles masquent aussi l’histoire qu’a pu mener chacun en ces lieux.

Première alya, 1881. Le périple est long pour les immigrés juifs. D’Aden à Jaffa, il leur faut traverser l’Égypte avant d’atteindre la terre promise qui les accueille. La paix règne pour l’instant, les implantations se développent avec l’aide financière des associations et riches familles d’Europe. Les premiers arrivants trouvent une terre aride, écrasée de chaleur, eux qui ont fui les grandes villes russes. L’administration ottomane tente – en vain – de bloquer l’installation de ces familles entières toujours en plus grand nombre. L’appui de la France, de la famille Rothschild, du fonds social israélite sous l’égide de Theodor Herzl en 1897 améliorent la vie quotidienne des nouveaux immigrants et paient leur voyage. L’emploi d’une main-d’œuvre arabe permet l’expansion des colonies agricoles achetées ainsi avec des capitaux européens.

Une première vague de tensions

Les premiers accrochages éclatent en 1908 à Jaffa. Rumeurs, incendies, manifestations éclatent aussi bien en ville qu’à la campagne : la première milice juive est créée pour protéger les communautés. Les tensions s’exacerbent et la révolution Jeunes-Turcs qui renverse le pouvoir ottoman en 1908 n’apaise en rien le climat en Palestine. La Turquie rejoint la Triple Alliance ce qui ne peut qu’augmenter les risques pour les Juifs russes. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale brouille encore une fois les cartes. Anglais et Français redécoupent le territoire de la puissance ottomane alors que les combats fauchent chaque jour des milliers d’hommes. Thomas Edward Lawrence – « Lawrence d’Arabie » – sert d’agent de liaison entre les Européens et les tribus du cheikh Fayçal.

C’est un autre combat qui se déroule alors dans les plus hautes sphères diplomatiques européennes : l’avenir de la Palestine s’écrit déjà ailleurs. Du Moyen-Orient à Manchester, tractations et inquiétudes se développent de part et d’autre. Le sort semble scellé par la lettre ouverte signée de Lord Balfour le 2 novembre 1917. Les cartes de la région sont une nouvelle fois déployées après la disparition de l’Empire ottoman. Les accrochages se multiplient sur place alors que le monde croit en « la der des der « . Les Britanniques et les Français s’installent. L’armée française brise la résistance arabe en Syrie, Herbert Samuel est nommé Haut Commissaire. Ainsi, vue d’Europe la question du Moyen-Orient semble réglée. Il n’en est pourtant rien : les violences se multiplient et les victimes se comptent désormais en centaines. L’incompréhension et l’exaspération grandissent, les autorités sont dépassées. La chronologie particulièrement fine de l’entre-deux guerres entre ballet diplomatique, émeutes à Jérusalem et duperie occidentale donne la mesure des tensions locales croissantes.

Des guerres partout, tout le temps

En août 1933, au XVIIIe Congrès sioniste qui siège à Prague une annonce est faite, dans une salle houleuse, qu’il devient légitime de créer un foyer national en Palestine. 200.000 immigrants dont de nombreux Juifs allemands qui fuient le nazisme au pouvoir dans leur pays s’installent la même année. Cette arrivée provoque des émeutes parmi la population arabe. La répression est féroce. En 1935, les mêmes événements redoublent de puissance. La mort d’Izzeddin al-Qassam le 20 novembre lors d’un affrontement contre les Britanniques en fait un martyr et le symbole du nationalisme palestinien. Appuyés à partir de 1936 par leurs voisins musulmans, les combats sont de plus en plus âpres. La première carte du partage de la commission Peel est proposée le 7 juillet 1937. Rejetée aussi bien par les Juifs que les Arabes, elle préfigure l’avenir de la région.

Publié en mars 1939, le 3e Livre blanc réduit l’immigration juive. Les Juifs des Balkans sont repoussés du port de Haïfa, des camps sont mis en place pour les nouveaux débarqués. Dès 1942, un deuil de 3 jours est décrété en hommage aux victimes de la Shoah en Europe. Le futur mémorial de Yad Vashem est déjà envisagé : le temps de la construction de l’État d’Israël se dessine alors entraînant à nouveau un ballet diplomatique des deux côtés de l’Atlantique. Les autorités britanniques deviennent la cible d’attentats de plus en plus spectaculaires de l’Irgoun et du Lehi alors que 100.000 Juifs se voient refuser l’entrée en Palestine en 1946. L’errance de l’Exodus en 1947 face à l’intransigeance britannique scelle à jamais le sort de la puissance européenne au Moyen-Orient. Le 29 novembre 1947, le » Plan de partage de l’ONU » est dessiné : une autre guerre commence pour ne sembler jamais s’achever.

La puissance de cet album de bandes dessinées est de donner chair aux personnages historiques dont les noms résonnent mais, qui, très souvent, ont des visages ignorés des lecteurs. C’est aussi de planter les décors qu’ils soient en Palestine ou dans les salons feutrés des ministères où l’histoire s’est écrite. Les premières pages renvoient à l’actualité immédiate : le 7 octobre 2023 et à une interrogation : » Comment en est-on arrivé là ? « . En refermant » Les origines du conflit israélo-palestinien « , il est possible d’y apporter des réponses.