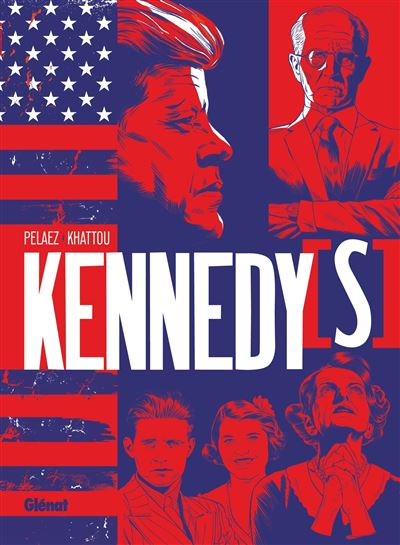

Kennedy(s), roman graphique de Philippe Pelaez et Bernard Khattou, paraît dans la collection 1000 feuilles de Glénat, qui a déjà publié des titres remarquables tels que La Bombe, La dernière nuit de Mussolini, La 3e Kamera, L’affaire Zola ou Le matin de Sarajevo.

Cette œuvre explore la dynastie américaine la plus emblématique et controversée du XXe siècle. En plus de 500 pages, le récit en noir et blanc privilégie le « pourquoi » au « comment », offrant une plongée inédite dans les ambitions, les drames intimes et les zones d’ombre des Kennedy.

Le 22 novembre 1963, l’assassinat de John F. Kennedy bouleverse l’Amérique et fige son charisme dans la mémoire collective. Pour comprendre cette tragédie, il faut remonter aux origines du clan, de l’ascension de Patrick et Joseph (Joe) Kennedy aux ambitions reportées sur leurs enfants, en passant par le rôle et le destin des femmes de la famille, souvent oubliées mais essentielles à la légende des Kennedy.

Au nom d’une dynastie

Philippe Pelaez retrace donc la genèse, l’ascension et la tragédie d’une famille emblématique du rêve américain. Divisé en trois grandes parties, « Au nom du père », « Au nom des fils » et « Au nom des autres », l’album explore la manière dont une ambition dévorante peut forger une légende tout en scellant une malédiction.

Le prologue s’ouvre sur la scène glaçante de la lobotomie de Rosemary Kennedy, fille de Joe. Ce geste, à la fois intime et monstrueux, donne le ton : derrière la façade de respectabilité se cache une dynastie où la réussite se paie au prix fort.

Peu après, la discussion entre Franklin Delano Roosevelt et son conseiller Louis Howe, dans le New York State Executive Mansion d’Albany en mai 1932, introduit le fil narratif principal de la première partie « Au nom du père ». Roosevelt, alors gouverneur et candidat aux primaires démocrates, cherche à comprendre qui est vraiment Joe Kennedy, cet homme qu’il méprise autant qu’il redoute. À travers les paroles de son conseiller, le lecteur découvre peu à peu l’histoire d’un patriarche visionnaire et impitoyable, héritier d’une lignée d’immigrés catholiques irlandais partis d’un rien pour conquérir l’Amérique.

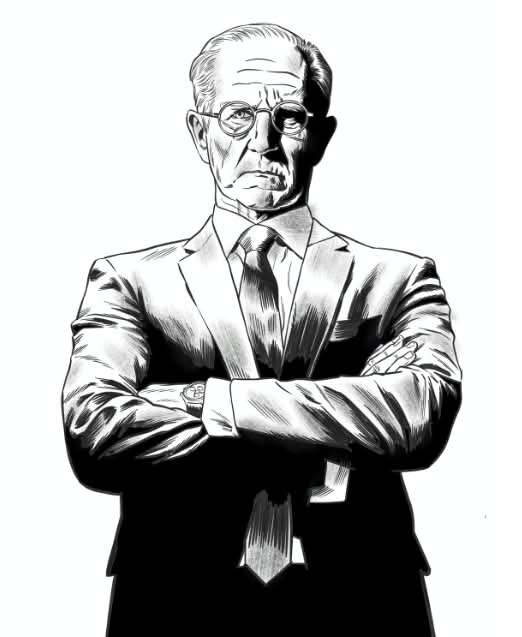

Philippe Pelaez dresse le portrait de Joseph Patrick Kennedy, homme d’affaires rusé et ambitieux, millionnaire à vingt ans, tour à tour banquier, magnat du cinéma (avec la RKO Pictures) et investisseur audacieux à Wall Street qui sait même tirer profit de la crise économique de 1929. Parce que « l’Irlandais a la politique dans le sang ; il n’est pas idéaliste, il est efficace», Joe se lance en politique, chez les démocrates. Il obtient un poste dans l’administration Roosevelt (président de la Securities and Exchange Commission). Nommé ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne en 1938, il se distingue autant par ses succès que par ses excès : ses accointances avec la mafia, son admiration affichée pour le régime nazi et sa vie dissolue ternissent durablement sa réputation. Mais Joe n’abandonne pas l’idée de régner : il reporte alors ses rêves de pouvoir sur ses enfants, préparant méthodiquement leurs carrières politiques et médiatiques. Comme il le confie lui-même : « Quand Jack aura gagné l’investiture, nous allons le vendre comme de la lessive et la télévision va nous aider… ».

Joseph P.Kennedy (Joe) par Bernard Khattou

La deuxième partie, « Au nom des fils », s’attarde sur Joe Junior, le fils aîné, que le père destine à la présidence. Il s’engage pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son destin s’achève brutalement en 1944, lorsque son avion explose au-dessus du Pacifique. Ce drame familial bouleverse la donne : tous les espoirs se reportent désormais sur John, surnommé Jack. Fragile dès son plus jeune âge, souvent malade, John affronte pourtant ses faiblesses physiques avec un courage remarquable. Acceptant sans se plaindre les traitements lourds qui jalonnent sa vie, il s’efforce de tenir, soutenu par une volonté farouche de ne pas décevoir son père ni d’abandonner ses ambitions. Moins discipliné mais plus charismatique que son frère disparu, il séduit par son intelligence, son humour et son sens politique affûté. Guidé par l’influence paternelle et les réseaux familiaux, parfois liés aux milieux mafieux, il gravit à son tour les échelons du pouvoir : d’abord élu à la Chambre des représentants, sénateur, puis candidat à la présidence.

John (Jack) Fitzgerald Kennedy par Bernard Khattou

La dernière partie, « Au nom des autres », retrace les années de JFK à la Maison-Blanche. Un président qui tient sa place malgré la maladie d’Addison et de terribles douleurs dorsales. Dans le dialogue rapporté par Pelaez, on comprend toute l’importance du contexte géopolitique du moment :

— « Tout a commencé avec la construction du mur de Berlin en août 61, finalement. »

— « Oui, en partie. Mais Cuba a commencé en Allemagne. Rappelez-vous ce que disait Khrouchtchev : « Berlin est le testicule des occidentaux. Quand je veux les faire hurler, j’appuie sur Berlin. » »

Du point de vue de la politique extérieure, le roman graphique aborde ainsi l’épisode de la baie des Cochons , dont JFK assume l’échec, plus largement l’opération Mangouste visant à déstabiliser voire renverser le régime castriste à Cuba, la construction du mur de Berlin et la crise des missiles de Cuba, qu’il parvient à désamorcer avec une autorité à la fois prudente et ferme.

Parallèlement, le récit met en lumière l’engagement (intéressé ou non par les voix de la communauté afro-américaine pour les futures élections présidentielles) de JFK en faveur des droits civiques, qui, combiné à la mobilisation citoyenne, atteint son apogée lors de la marche sur Washington en août 1963, où Martin Luther King prononce son célèbre discours « I Have a Dream », vibrant appel à l’égalité et à la justice pour tous.

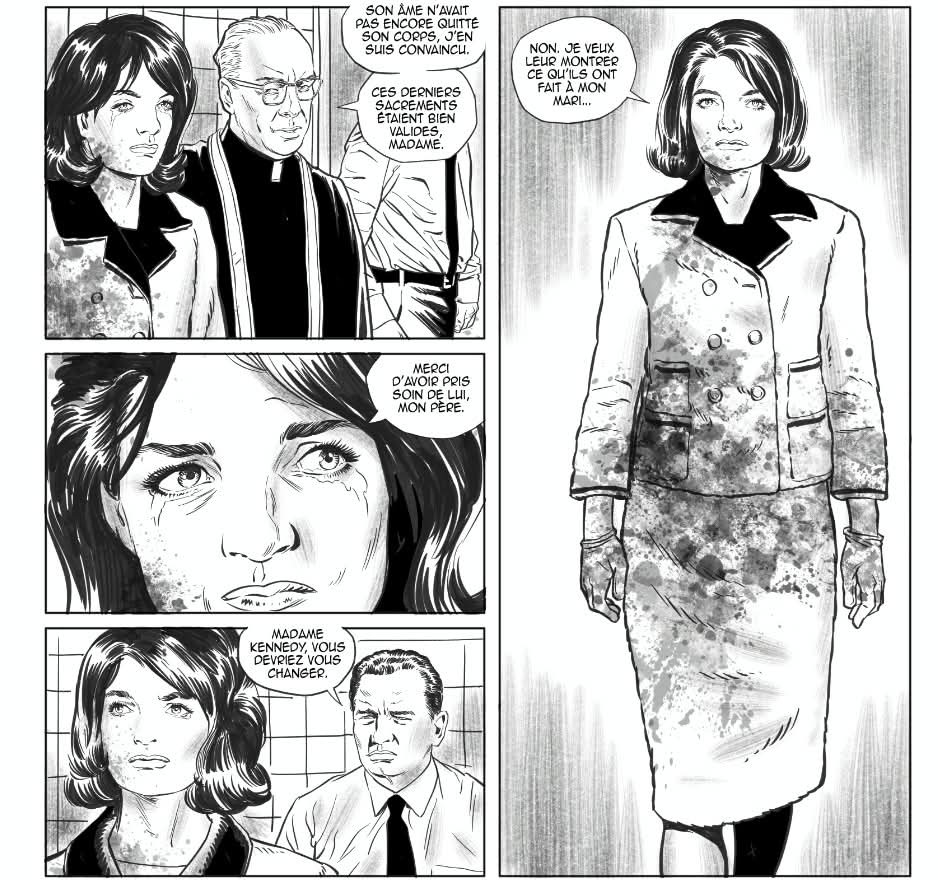

La place essentielle de Jackie, véritable “atout charme” de la présidence JFK, n’est pas occulté … jusqu’au “vendredi noir” de novembre 1963 à Dallas, jour de l’assassinat. Ce jour-là, Jacqueline, assise à côté de son mari dans la Lincoln, porte un élégant tailleur Chanel rose qui restera tragiquement maculé de sang.

Bernard Khattou – p.432

Philippe Pelaez n’émet pas de jugement sur les multiples théories (Lee Harvey Oswald a-t-il réellement tiré ? un deuxième tireur était-il présent derrière la palissade du terre-plein ?, vengeance de la mafia ? complot politique impliquant militaires, le FBI ou CIA ?, ingérence d’intérêts étrangers ?), mais expose avec précision les nombreuses zones d’ombre qui subsistent, nourries par des décennies de silence et de manipulations.

Philippe Pelaez termine en soulignant des coïncidences amusantes entre les assassinats d’Abraham Lincoln et de John Fitzgerald Kennedy … qui ne manqueront pas d’alimenter les thèses téléologiques les plus folles :

« Première élection en 1856 et 1956, élus présidents en 1860 et 1960 avec deux colistiers portant le même nom, « Johnson », deux adversaires Douglas et Nixon, nés en 1813 et 1913, et un fils mort en bas âge pendant leur présidence. Les noms des présidents ont le même nombre de lettres, ainsi que ceux de leurs meurtriers et leurs vice-présidents. Abraham Lincoln assassiné d’une balle dans la tête au Ford’s Theatre, et Kennedy assassiné d’une balle dans la tête dans une Ford Lincoln …» (p.482)

Dans un épilogue poignant, le vieux Joe, brisé et réduit au silence suite à une attaque cérébrale, semble méditer sur le prix de son ambition. C’est alors qu’il semble se dire à lui-même, comme un aveu ou une malédiction, la célèbre phrase d’Oscar Wilde : « Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. »

Une fresque magistrale en noir et blanc

Avec Kennedy(s), Philippe Pelaez et Bernard Khattou livrent une véritable fresque historique de plus de 500 pages, à la fois dense et captivante. Sous couvert d’un récit centré sur la dynastie Kennedy, l’album dresse en filigrane le portrait d’une société américaine traversée par ses contradictions : nation d’immigrés bâtie sur le mythe du self made man, tiraillée entre capitalisme et communisme, démocrates et républicains, hantée par l’antisémitisme, la ségrégation raciale et le poids des traditions. Deux figures dominent cette saga : Joe Kennedy, patriarche impitoyable, dont la soif de réussite et le calcul froid forgent le destin familial, et son fils John Fitzgerald, figure charismatique et fragile, dont la trajectoire fulgurante culmine dans une fin tragique. L’alternance des temporalités, les flashbacks habilement dosés et les personnages secondaires qui gravitent autour du clan Kennedy confèrent un rythme soutenu à l’ensemble, sans jamais épuiser l’intérêt du lecteur.

La dernière partie, consacrée à l’assassinat de JFK et aux multiples hypothèses qui l’entourent (de Lee Harvey Oswald à Jack Ruby, du FBI à la CIA, sur fond de guerre froide) est particulièrement saisissante. Véritable thriller politique, ces pages de Philippe Pelaez impressionnent par leur finesse et leur érudition. S’il expose les thèses de la commission Warren (tireur isolé, « balle magique »), il en souligne aussi les nombreuses limites. Il ne néglige pas non plus les conclusions du HSCA en 1979, qui évoquait l’idée d’un complot contre JFK que les multiples « suicides » ou assassinats de témoins dans les années qui suivent semblent corroborer. Le récit s’enrichit d’approches variées (rôle de la maffia ?), nourries par de nombreuses lectures, notamment en français, auprès d’historiens et de spécialistes tels qu’André Kaspi, Georges Ayache, Thierry Lentz, Vincent Michelot ou Thomas Snegaroff. Le dossier documentaire, accompagné d’une riche bibliographie, sitographie et filmographie, témoigne de cet immense travail de recherche. Des podcasts sont également mentionnés, permettant au lecteur d’approfondir encore les informations présentées.

Le trait réaliste et épuré de Bernard Khattou, sublimé par un noir et blanc d’une élégance saisissante, accentue la dimension tragique de l’histoire. La mise en page, méticuleuse, et le découpage, parfaitement maîtrisé, soutiennent avec brio le rythme haletant du scénario. Quant à la couverture, dominée par les couleurs du drapeau américain et les visages de nombreux membres de la dynastie Kennedy, elle donne immédiatement le ton du récit : entre grandeur et désillusion.

Kennedy(s) se révèle être bien plus qu’une biographie : c’est une fresque ambitieuse sur le pouvoir, l’ambition et la tragédie d’une famille légendaire. Philippe Pelaez et Bernard Khattou offrent une plongée fascinante dans l’intimité des Kennedy, mêlant rigueur historique, suspense et émotion. Par son récit minutieusement documenté et son noir et blanc saisissant, l’album interroge autant la face cachée du rêve américain que le prix de la gloire, laissant le lecteur à la fois admiratif et songeur devant la légende et la malédiction de cette dynastie.