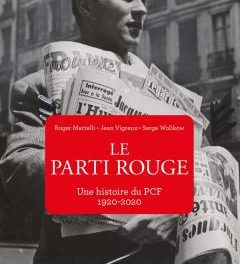

Nous connaissons bien Michel Goya, officier des troupes de marine et actuellement dirigeant du bureau de recherche au centre de doctrine des forces de l’armée de terre. Animateur du blog : «la voie de l’épée », il intervient régulièrement pour traiter des questions militaires dans les grands médias, principalement lorsque l’armée française est engagée.

Le débat de France 24 – Armée française : des… par france24

Loin de pratiquer la langue de bois Michel Goya, qui est présent sur les réseaux sociaux, n’hésite pas à évoquer les questions d’ordre politique sans pour autant tomber dans un discours de café du commerce. Officier de l’armée de terre, ancien élève de l’école militaire interarmes, le colonel Goya reste un soldat, mais un soldat citoyen. Engagé dans de nombreuses opérations, en Afrique comme dans les Balkans, le colonel Goya a connu, avec ses hommes, le feu et ce qu’il qualifie de « bulle de violence », cet environnement anormal dans lequel la mort apparaît comme « une hypothèse de travail ». Pour autant, pour un soldat professionnel, la mort n’est pas comparable à celle d’un accident de travail sur le chantier du bâtiment. Ce que les officiers et les cadres demandent à leurs hommes, c’est de s’exposer à cette possibilité, tout en cherchant à en limiter au maximum la probabilité. Mais il n’empêche qu’au final, c’est bien une mission à remplir qui suppose une exposition au risque, celui d’être blessé ou tué par un adversaire.

Une bulle de violence

La courte conclusion de son livre rappelle la signification de cet engagement, celui de devenir combattant : « devenir combattant, c’est se porter volontaire pour pénétrer dans des bulles de violence. C’est accepter la transformation que cela induit avec le risque d’y être détruit ou mutilé dans son corps et son âme. C’est accepter aussi la métamorphose préalable qui sera nécessaire pour évoluer dans un tel monde sans y être broyé à coup sûr. »

Dans cet ouvrage, le colonel Goya évoque les différentes facettes qui composent ce moment exceptionnel qui est celui d’un engagement dans une action militaire. Depuis la fin de la guerre d’Algérie, la plupart des actions de l’armée française se sont déroulées face à des acteurs infra-étatiques, et l’on a souvent tendance à les qualifier d’actions de faible intensité. Cette expression ne donne qu’une image bien partielle de la forte intensité à l’échelle des individus que représente l’exposition au feu. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les soldat étaient considérés comme appartenant à ce que l’on qualifiait au XVIIIe siècle comme «la partie la plus vile de l’humanité». Ce jugement était celui des aristocrates, officiers issus de la noblesse qui considéraient leurs troupes comme se situant à la limite entre les êtres humains et les choses. Il a fallu attendre l’installation dans une guerre de longue durée, la Première Guerre mondiale, pour que l’on se préoccupe du sort des hommes de troupe. Lorsque le colonel évoque dans le chapitre 14, la fabrique des soldats, il montre comment cette conception issue de l’aristocratie a pu faire des dégâts. Pendant longtemps, dans l’armée française, le fantassin a été considéré comme de la chair à canon. Il faut rajouter que la doctrine basée sur l’articulation entre la dissuasion et une force de première ligne permettant de tester la détermination de l’adversaire, en l’occurrence les forces du pacte de Varsovie, a longtemps entretenu cette idée. On apprend d’ailleurs dans ce chapitre que le sous armement du fantassin français a été une constante XXe siècle. La crainte était tout simplement le gaspillage des munitions, ce qui explique pourquoi le fusil d’assaut semi automatique n’a été adopté finalement qu’à la fin des années 70.

L’homme instrument premier du combat

En réalité, ce qui peut apparaître comme essentiel, c’est à la fois l’entraînement et la stabilité, qui apportent aux combattants l’expérience. Mais il a pu arriver que ces expériences soient volontairement mises sous le boisseau. Après la guerre d’Algérie, la volonté de créer une nouvelle armée, qui ne soit pas marquée par la réputation sulfureuse des parachutistes en tenues léopard, a fait oublier bien des compétences en matière de contre-insurrection qui n’ont été retrouvées que bien plus tard, à l’occasion de la guerre en Afghanistan.

De la même façon, une forme de judiciarisation a rendu les entraînements beaucoup moins durs, ce qui a pu faire oublier cette règle fondamentale qui est que plus l’entraînement est dur, plus la bataille est facile. Michel Goya explique plus prosaïquement que la sueur épargne le sang.

En s’appuyant sur sa grande expérience, et aussi sur de très nombreuses références sur les différents champs de bataille de toutes les guerres du XXe siècle, le colonel Goya explore toutes les dimensions de ce métier militaire exposé au feu. Dans le sixième chapitre, intitulé de façon très brève : « tuer », l’auteur évoque la différence qu’il peut y avoir entre la distance, celle qui affecte des artilleurs ou des pilotes qui tirent de loin sans voir véritablement le résultat de leur tir, et la décision de tuer qui est celle d’un tireur qui tient véritablement un être humain dans sa ligne de mire. Dans ces cas-là, ce sont des chairs et des os qui sont broyés, ce sont des entrailles qui se répandent, ce sont des vies que l’on prend, dans ce moment intense qui reste légitimé à la fois par l’ordre reçu et par l’uniforme que l’on porte.

En reprenant cette remarque du colonel Ardant du Picq, « l’homme est l’instrument premier du combat », Michel Goya montre que, quels que soient les moyens techniques utilisés, c’est bien la personnalité des hommes qui reste décisive dans cette situation « extraordinaire » que représente le combat. Encore une fois, la confiance que le combattant peut avoir, lorsqu’il s’expose au feu ennemi, dépend à la fois de la qualité de ses chefs, de celle de ses armes, et de la solidarité de son groupe qui mettra tout en œuvre pour le sortir d’une situation dangereuse. On retrouve cet argument dans le chapitre suivant « la force du loup est dans la meute ».

Plus que des collègues de boulot

Dans un groupe de combat, les hommes qui le composent ne sont pas simplement « des collègues de travail ». Il suffit d’observer, une fois de retour dans leurs régiments respectifs, comment se comportent des hommes qui sont allés au feu ensemble. Ils restent très souvent en contact, les uns avec les autres, et tout en essayant de préserver leur sphère d’intimité, ne semblent pas manifester les blocages qui peuvent exister dans la vie civile. La cohésion horizontale dans une unité combattante est évidemment associée à la cohésion verticale et à l’esprit de corps dans lequel les soldats se reconnaissent dans une culture commune bien qu’ils ne se connaissent pas individuellement. À ce propos, l’exemple du « modèle régimentaire britannique », très marqué par la tradition, un recrutement local et une appartenance à la même unité pendant tout son service, semble avoir donné de bons résultats. Il existe tout de même des limites à ce modèle, qui peuvent se retrouver y compris dans les unités de l’armée française, avec le complexe de supériorité qui anime par exemple les troupes aéroportées, et qui peut conduire à ce que Michel Goya appelle « un racisme régimentaire ». Cela peut se retrouver en opération, notamment en Centrafrique, lorsque la charge des missions les plus exposées retombe souvent sur les unités les plus opérationnelles, qui sont bien évidemment les plus affûtées.

Encore une fois, si la formation des hommes reste essentielle, encore faut-il que la nation consente les efforts nécessaires pour qu’ils puissent accomplir les missions dont ils ont la charge. Toujours considéré, et quelles que soient les alternances politiques, comme une variable d’ajustement, les budgets de la défense ne se limitent pas à de simples lignes comptables. La tendance à vouloir centraliser, sous prétexte de réaliser des économies d’échelle, les bases de défense ou les systèmes informatiques, notamment celui de la solde, ont eu des conséquences qui peuvent, selon les cas, faire sourire mais surtout se révéler dramatiques.

En réalité, il faut quand même le rappeler, dans une armée comme l’armée française, les soldats des unités combattantes sont contraints de s’équiper eux-mêmes, tant ils considèrent que le matériel réglementaire qui leur est fourni en dotation se révèle inadapté. Comme on a pu le constater en Afghanistan, le duvet réglementaire a pu se révéler totalement insuffisant pour des températures qui descendaient très largement à plus de 5° en dessous de zéro.

La question de la stabilité des hommes est également abordée par Michel Goya. La durée moyenne d’engagement, en raison de perspectives de carrières qui peuvent se révéler insuffisantes, dépasse à peine sept ans pour des soldats du rang. De plus, dans les troupes aéroportées, malgré le prestige du béret rouge, la mobilité de l’encadrement, notamment des sous-officiers, peut apparaître comme un handicap.

Hommes ordinaires ou extraordinaires ?

Le bandeau de jaquette de cet ouvrage qui séduira bien entendu les historiens, pose une problématique, si l’on veut reprendre une expression à caractère pédagogique : « comment des hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires ? ». On peut s’interroger sur cette question simplement en rappelant que, pour le recrutement au sein de l’armée de terre, seul un candidat sur trois est retenu. Au bout d’un an de service, il est extrêmement fréquent que ce que les militaires appellent le taux d’attrition, essentiellement sous la forme des départs volontaires, dépasse les 20 %. Cela a pour conséquence des réactions négatives du commandement, même si, dans les unités les plus affûtées, le chef de section préfère de très loin voir partir des individus qui ne seraient pas en mesure de subir cette expérience particulière qu’est le combat.

La rédaction de ce compte rendu de lecture, au moment où les armées françaises sont engagées et sans doute pour une mission beaucoup plus longue que prévu, au Mali comme en Centrafrique, ne relève pas du hasard de cette publication. Dans sa conclusion, déjà citée plus haut, Michel Goya rappelle : « s’il n’y a pas de bonheur des nations sans liberté, cette liberté dépend du courage des hommes qui acceptent et se portent volontaires pour cette transformation parfois fatale. Si les Français dorment en sécurité, c’est aussi parce que des hommes veillent sur le rempart ou plus exactement parce que ces hommes sont le rempart. Que l’on cesse de s’intéresser à la manière dont on construit ce mur, et celui-ci s’effritera ».

Que Michel Goya, certes colonel, mais aussi docteur en histoire, et donc quelque part en cela un de nos collègues se rassure : les professeurs d’histoire et de géographie sont loin d’être indifférents pour beaucoup d’entre eux à ces questions. En charge eux aussi de cette mission qui est de montrer ce qu’a pu être à plusieurs époques de notre histoire nationale l’engagement, nous sommes, pour plusieurs raisons, particulièrement attentifs et même vigilants.

Bruno Modica