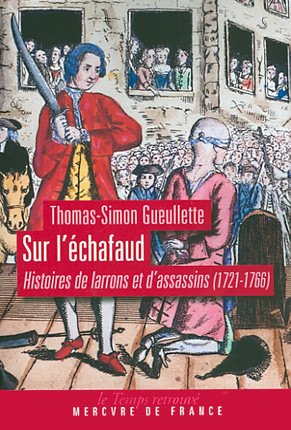

Crime et châtiment à Paris, sous le règne du bon roi Louis XV : tel aurait aussi bien pu être le titre de ce «Tableau de Paris» à la façon de Louis-Sébastien Mercier, mais ce Paris-là est celui des bas-fonds et des faits divers, le Paris des assassins et des voleurs, des magistrats et des bourreaux, un Paris populaire alléché par le trouble spectacle des exécutions capitales. Le crime et son châtiment y sont étroitement imbriqués dans la vie quotidienne d’un théâtre urbain grouillant de vie et de promiscuité sociale.

L’anthologie crapuleuse, tout à la fois édifiante, baroque et horrifiante qui en est le produit est une chronique factice, constituée d’un assemblage de commentaires épars adjoints par Thomas-Simon Gueullette (1683-1766), durant presque un demi-siècle, au recueil de pièces imprimées judiciaires qu’il collectionnait. Le profil du guide de cette immersion dans l’univers criminel et judiciaire de la capitale ne manque pas de caractère : magistrat de profession mais également collectionneur et auteur de boulevard, ce polygraphe frénétique et éclectique manie une plume drue et précise. Substitut du procureur du roi à la chambre criminelle du Châtelet, le principal tribunal de la capitale, il est parfois impliqué personnellement dans les affaires qu’il relate, ce qui permet alors d’entrevoir de l’intérieur le rôle et l’action du parquetier sous l’Ancien Régime. Mais en vérité ses notes sont le reflet du triple regard qui l’habite : ceux d’un professionnel de la justice, d’un chroniqueur judiciaire, et aussi d’un voyeur attiré par l’exhibition publique des exécutions capitales.

Monstres et misérables

En quarante-cinq années d’éphémérides judiciaires, Gueullette rapporte quelques soixante-dix affaires impliquant une centaine de criminels. Il s’en empare sous une forme narrative hybride dont le résultat institue une sorte de fiction vraie, qui allie procès-verbal, conte picaresque et style dramatique. Parfois acteur, fréquemment spectateur, et généralement narrateur des échos du Palais émanant de confrères ou d’exécutants de justice, l’auteur restitue des péripéties truculentes qui, à leurs meilleurs moments, évoquent l’écriture pétillante de Jacques le Fataliste. Cette compilation de “vies infâmes” peut être abordée selon plusieurs niveaux de lecture : on peut y trouver à la fois un aperçu des visages et des formes de la criminalité au siècle des Lumières, un exposé des pratiques et avatars de la répression judiciaire, ainsi qu’une méta-écriture du crime révélatrice des sensibilités -et des insensibilités- de l’époque.

Il s’agit presque exclusivement d’affaire résolues et conclues par des condamnations capitales. Les exceptions sont rares, la plus notable étant une narration des troubles liés à la rumeur des enlèvements d’enfants en 1750. Elles mettent en scène une faune humaine bigarrée : détrousseurs de grand chemin et brigands de profession, gens de qualité dévoyés et clercs défroqués, filles publiques et bourgeoises adultères, domestiques fripons et brutes plébéiennes, marginaux et déviants de toutes obédiences. Scélérats endurcis ayant fait du crime un mode de vie ou pauvres bougres devenus criminels de circonstance, les condamnés sont, une fois sur dix, des femmes. Leurs actes coupables sont souvent des faits d’impulsion, ou d’une préméditation fruste. Passions et pulsions, haine et convoitise, ou même paroles imprudentes conduisent à l’échafaud des individus de tous horizons dont certains sont parfois très juvéniles. Le crime est peu élaboré, et la maladresse de l’auteur ou une enquête de voisinage suffisent fréquemment à confondre le coupable. La catégorie des assassins est diverse, réunissant quelques tueurs en série et beaucoup de meurtriers par impulsion, mais aussi des auteurs d’homicide involontaire et même un fratricide. Parmi les voleurs, les vols domestiques sont impitoyablement châtiés, de même que les effractions et les escalades nocturnes, mais on y rencontre aussi un duo de voleurs de poules (il est vrai quasi-industriels !). Le tour d’horizon englobe également des faussaires et des faux-monnayeurs, des auteurs d’agressions et de dénonciation mensongère, ainsi que des malheureux convaincus de moeurs coupables, frappés de l’impitoyable châtiment réservé aux sodomites.

De la masse anonyme des criminels oubliés couchés dans ces pages, émergent quelques affaires retentissantes : la fin du célèbre brigand parisien Cartouche en 1721, et surtout le moment de bravoure que constitue le récit étoffé de l’attentat, du jugement et de l’horrible exécution subie par le régicide Robert-François Damiens, dont le calvaire en 1757 est relaté dans tous ses détails par le scrupuleux témoin visuel qu’en fut Gueullette. On peut cependant tout à fait se laisser absorber par les destinées abominables ou pitoyables de condamnés plus obscurs mais aux trajectoires dignes d’inspirer les feuilletonistes. On songe ici plus particulièrement, entre autres, à Geneviève Pajot, Pierre Jacquin, Antoine Bruyet, Jacques-Philippe Crapet, au jeune et effrayant Le Roi de Valine, ou encore au malheureux Jacques Ringuet.

Les rites de la justice

La procédure qui conduit à la mise à mort est à la fois banalisée et très balisée. Elle est souvent très rapide : dans nombre de cas, quelques semaines seulement séparent l’arrestation de l’exécution. Preuves matérielles et témoignages sont pris en compte de façon déterminante, lorsque les accusés s’entêtent dans une dénégation obstinée avec l’espoir illusoire de sauver leurs jours. Sitôt la condamnation prononcée, le délai d’exécution est court. Lorsque le coupable n’est pas passé aux aveux, il est habituellement soumis à la question pour les obtenir (par la méthode des brodequins en général), sans résultat toujours probant malgré les tourments infligés. Quelquefois, le jugement impose ensuite la cérémonie de l’amende honorable. Puis le condamné est conduit au lieu de son exécution. Le site habituel assigné à ce rôle est la place de Grève, sauf les jours où le tirage au sort de la loterie royale a lieu à l’Hôtel de ville ! La publication préalable de l’exécution détermine l’affluence du public, de ce fait quelquefois l’annonce n’en est pas faite, par égard pour les familles ou les protecteurs des condamnés.

Traditionnellement, le condamné arrivant au pied de l’échafaud demande à monter à l’Hôtel de ville, où les autorités judiciaires attendent d’ultimes révélations. L’enjeu de ces stratégies de l’aveu de dernière minute est à la fois essentiel et dérisoire : un sursis de quelques heures, un repas, l’absolution du confesseur. La loquacité de certains professionnels du crime, jouant la montre et le salut de leur âme en récapitulant les hauts faits de leur carrière, aboutit à des vagues de dénonciation générale qui précipitent vers le bourreau de nouvelles grappes de complices impunis, purgeant provisoirement la Cour des Miracles d’une fraction de ses pensionnaires attitrés. Jouant avec le système, d’autres condamnés profèrent par défi ou par cynisme de fausses dénonciations qui leur permettent de gagner du temps, ou même de régler des comptes personnels.

Lorsque son inspiration s’est enfin tarie, le condamné a rendez-vous avec l’échafaud. Friand des détails macabres de mise à mort et des éventuels incidents d’exécution, Gueullette est sans doute très représentatif des badauds de la mort qui accourent au spectacle de la punition capitale. Sur cette tribune de la mort infligée au nom du roi, on épie la technique de l’exécuteur, l’attitude édifiante ou indigne de ses victimes, et les signes de leurs souffrances. La palette des supplices est large. Le plus pratiqué n’est pas le moins cruel, puisqu’il s’agit de celui de la roue, que suit parfois une assez longue agonie. Dans certains cas et notamment pour les femmes, le mode de la pendaison, plus expéditif et moins obscène, est de mise. Des nobles bénéficient du privilège d’être décapités. De rares crimes sont expiés sur le bucher, et Damiens est écartelé d’horrible façon en répression de son geste régicide. Les dépouilles des suppliciés subissent ensuite des sorts variés : certaines sont exposées aux entrées de la capitale, d’autres enterrées à la sauvette ou remises aux familles. Plus singulièrement, il arrive que certains corps soient revendus par le bourreau à des anatomistes : à des fins d’autopsie le plus souvent, mais aussi, dans quelques cas horrifiques, pour permettre à un praticien créatif de l’embaumer et d’en faire un objet d’attraction payante, ou bien de le transformer en écorché de pathologie…

Cette immersion baroque dans l’univers de Thomas-Simon Gueullette bénéficie d’une préface instructive de Pascal Bastien. On peut peut-être regretter que l’appareil critique ne soit pas plus complet. Quelques affaires restent elliptiques au point de ne pas connaître le motif de la condamnation, alors que les archives criminelles du Châtelet déposées au CARAN auraient sans doute permis d’y remédier. Enfin, inconvénient minime, la typographie des chiffres romains placés en note souffre d’un défaut d’édition.

On doit à Arlette Farge plusieurs belles études consacrées la violence urbaine à Paris au XVIIIe siècle. Les annotations du magistrat Gueullette apportent aux réflexions inspirées de la moderniste une épaisseur charnelle où la mort omniprésente est le signe d’une vitalité paradoxale. Point de confluence entre «la violence des peuples et la violence des pouvoirs», le «cabinet de curiosités criminelles» élaboré par Thomas-Simon Gueullette, pour citer les heureuses formules du préfacier, est un kaléidoscope cru et truculent qui éclaire avec acuité les cruautés de l’homme moderne, et met en relief l’équilibre précaire entre le désordre populaire et l’ordre royal.