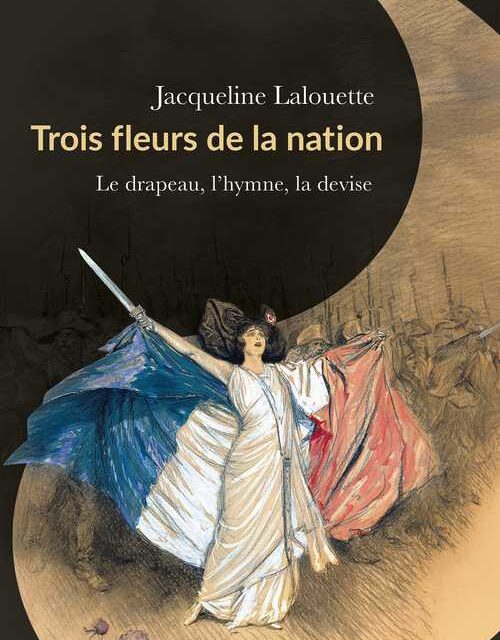

Dans un livre dense, Jacqueline Lalouette étudie, beau projet, trois grands symboles de la France : le drapeau, l’hymne national et la devise, de 1789 à nos jours. Elle présente les conditions de l’émergence de ce qu’elle appelle les « fleurs de la nation » et en fait une étude conjointe afin de suivre leur évolution, « parfois commune, parfois distincte », depuis la Révolution française.

Une naissance conjointe

Le début de l’ouvrage ne surprendra pas trop l’historien qu’il fut avisé ou en herbe. C’est entre 1789 et 1792 que sont apparus ces trois symboles qui vivent encore aujourd’hui. Il y eut des tâtonnements. Cocarde ou drapeau ? Bandes horizontales ou verticales ? Et quelle couleur près de la hampe ? De graves questions demeurent. La Marseillaise, née à Strasbourg, devrait-elle une partie de sa qualité à Mme Dietrich, femme du maire de la ville ? Est-ce un Montpelliérain (François Mireur) qui l’apprit aux Marseillais[1] qui la diffusèrent ensuite à Paris et au-delà ? La devise quant à elle donna aussi lieu à débats et hésitations. Qu’ajouter au binôme « Liberté-Egalité » qui longtemps s’imposa ? La Fraternité ? Mais quel sens donner à celle-ci ? Ces symboles nés dans le bouillonnement de la Révolution française connurent ensuite des évolutions nombreuses parfois communes parfois différenciées. Sans entrer dans le détail de celles-ci que le lecteur découvrira, il est intéressant d’en noter quelques-unes.

Des évolutions différenciées

L’arrivée au pouvoir de « l’ogre corse » mit à mal la devise puisque celui-ci lui préféra « Liberté, Ordre public » et qu’il dédaigna largement l’hymne de Rouget de Lisle. Mais ce fut la Restauration qui tenta de donner un coup de grâce à ces symboles et imposa le retour du drapeau blanc.

Le reste du XIXème siècle vit la lutte entre les partisans du drapeau tricolore et ceux de l’étendard blanc. La Marseillaise fut chantée sur les barricades à plusieurs reprises tant à Paris qu’en province. Et 1848 vit la devise accompagner les communiqués officiels de la « République française ». Las, « Napoléon le petit » imposa d’autres priorités. Et pour l’autrice ce n’est qu’une fois la République installée que ces symboles triomphent même s’ils sont parfois contestés. Pensons, au beau tableau de Monet présentant La Rue Montorgueil, toute pavoisée de bleu-blanc-rouge un 14 juillet, réalisé en 1878.

L’installation du régime de Vichy dans les circonstances que l’on connaît, la collaboration, l’antisémitisme, la chasse aux opposants et aux résistants, plongent ces symboles « dans la tourmente et la confusion ». La nouvelle devise « Travail-Famille-Patrie » et la nécessité des hiérarchies défendue par le régime ne saurait s’accommoder de l’idée d’égalité et encore moins de celle de fraternité. Vichy utilise cependant abondamment le drapeau tricolore et même La Marseillaise. La Résistance défend et relie les trois symboles dans son combat même si au début le général De Gaulle ignora la devise.

Depuis la Libération, ces trois symboles qui connaissent des usages différents (officiels, militants, lors des manifestations sportives…) sont « constitutionnalisés ». Ils ont subi, par ailleurs, de nombreux détournements plus ou moins respectueux. Si beaucoup connaissent la version reggae par Serge Gainsbourg de La Marseillaise, l’auteur de ces lignes a découvert la version de Pierre Desproges, qui n’est pas piquée des hannetons. Par ailleurs, La Marseillaise a été parfois sifflée lors des matchs de football par des supporters qu’ils soient corses ou algériens. Jean Yanne, lui, avait moqué la devise en un « Liberté-Egalité-Choucroute », titre qui semblait imposait la cuisine alsacienne aux amateurs de cassoulet, de couscous ou de pizzas.

Reste qu’il ne faut pas oublier que la devise républicaine et les promesses d’égalité constituent un possible vers lequel il faut tendre, un avenir à conquérir, plus qu’un étant-déjà-là satisfait.

Des conceptions genrées des symboles révolutionnaires ?

L’égalité affirmée dans cette belle devise fut longtemps fortement genrée puisque, comme certains l’affirment à l’assemblée en 1799, il ne saurait être question qu’une femme porte la cocarde tricolore, attribut masculin, même si le recours aux trois couleurs ferait d’elle « une citoyenne embellie ». Au début du XXème siècle un journaliste considérait que les femmes tenaient le drapeau « comme un parapluie » et faisaient « un mauvais sort » à La Marseillaise. Cette conception perdura longtemps puisque les Françaises obtinrent tardivement le droit de vote et qu’une la loi sur la parité ne fût votée qu’en 2000. Gageons cependant qu’il n’est pas certain qu’en 2025 tout le monde soit convaincu de la nécessité de l’égalité des droits.

Une conclusion saisissante voire inquiétante ?

Lire la conclusion de cette autrice en octobre 2025, alors qu’un éphémère Premier ministre semble reconduit pour deux ou trois jours, est saisissant et par nombre d’aspects inquiétant. Les Français dit-elle sont attachés, pensait-elle, au drapeau tricolore, à La Marseillaise et à la devise « Liberté-Égalité-Fraternité ». Mais des événements survenus en 2025 l’amènent à s’interroger. Qu’adviendrait-il, demande-t-elle, si le passage vers une autre République s’effectuait « dans des conditions dangereuses pour la démocratie ? ». La triade de la devise y survivrait-elle ? Pour elle, la Fraternité risquerait d’être menacée. « Or, […] c’est grâce à la Fraternité que les individus demeurent libres et deviennent égaux ».

Un livre sur les symboles de la France et de la République, très complet, qu’il est utile de consulter en ces temps fort troublés.

[1] Pour l’auteur de ces lignes, qui vit en Languedoc, cela ne fait bien sûr aucun doute.