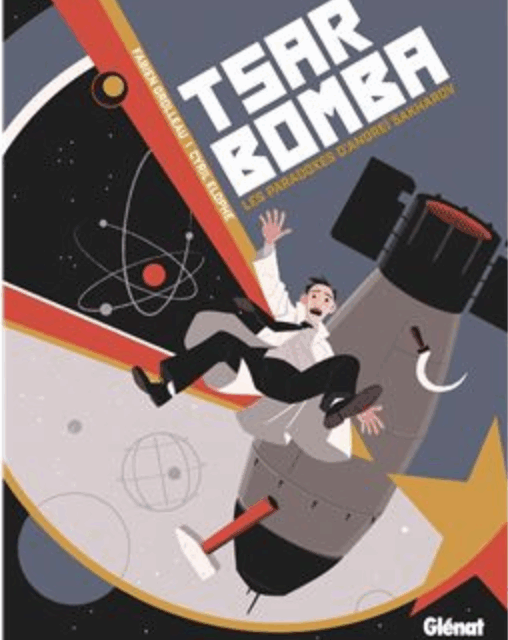

Andreï Sakharov est tout à la fois Père de la bombe H de l’Union Soviétique, Prix Nobel de la paix en 1975 et celui dont le prix européen pour la liberté d’esprit porte le nom depuis 1988. L’homme peut apparaître paradoxal : rouage du stalinisme au cœur de la Guerre Froide devenu dissident à l’âge de 47 ans, cette bande dessinée de Fabien Grolleau et Cyril Elophe révèle le parcours d’un homme qui finalement n’a jamais dérogé à ses principes.

La guerre de l’atome

Andreï Sakharov naît alors que Lénine lance l’URSS dans le programme de la NEP et il décède après avoir pu assister à la chute du Mur de Berlin. Sa vie est aussi celle de l’évolution de son pays et de la géopolitique du XXe siècle.

Très jeune physicien, il est malgré tout un savant dans la vie quotidienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune moscovite participe à l’effort de guerre dans la défense civile en tant que pompier. Rapidement, il est évacué vers le Turkménistan avec le département de sciences physiques où il finit ses études. Le régime a conscience qu’il doit protéger ses chercheurs. Marié, père de famille, il refuse pourtant d’intégrer le prestigieux Institut de recherche nucléaire. L’annonce du largage de la première bombe atomique sur Hiroshima par les États-Unis le 6 août 1945, puis le 9 celle sur Nagasaki va complètement bouleverser le jeune homme conscient de ce que fut l’instant T, mais de ce que sera l’avenir des habitants et de leur région ravagée par les retombées radioactives. Il entreprend alors, seul, un travail titanesque de recherche et rédige le premier rapport sur » la fameuse réaction thermonucléaire » en dehors de toute commande étatique alors qu’au même moment Robert Oppenheimer et son équipe travaillent en communauté à Los Alamos. En 1950, rattrapé par le pouvoir politique, sous la pression de Béria – chef du NKVD auquel nul ne peut échapper – Andreï Sakharov est contraint d’abandonner ses rêves de devenir un savant en physique quantique pour rejoindre dans un train fantôme et les yeux bandés pendant une partie du voyage, L’Installation, le lieu le plus secret d’URSS. À son arrivée, il lui est précisé : « Ici, abandonne tout espoir de parler à tes proches, à ta famille. Nul ne doit savoir où tu es « .

À proximité, un camp du goulag où des prisonniers creusent sans aucun espoir de rentrer chez eux. Libérés après avoir purgé leur peine, ils sont condamnés à demeurer enfermés dans cette zone par le secret de la non-existence de L’Installation.

Nous allions créer une étoile sur la terre

1953, la libération d’un pays tout entier et plus encore d’Andreï qui peut enfin rentrer à Moscou retrouver sa famille. Une stratégie différente est mise en place par le nouveau régime : il faut obtenir encore plus des chercheurs donc rendre optimales leurs conditions de vie personnelles pour que leurs travaux permettent à l’URSS de dépasser enfin les États-Unis dans ce domaine. Les épouses et enfants s’installent dans des datchas dans la cité secrète. L’objectif fixé est que les Soviétiques soient les premiers à se doter de la bombe à hydrogène : la bombe du Tsar. Khrouchtchev exige même qu’elle soit au point pour la date du XXIIe Congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique.

Andreï Sakharov mène alors deux combats : faire progresser la puissance de son pays tout en alertant sur les dangers pour les populations des retombées radioactives. En vain, si les habitants des villages du Kazakhstan à proximité des essais nucléaires sont les premières victimes des cancers, malformations et mutations génétiques pour les dirigeants communistes, c’est un prix à payer. Alors que Khrouchtchev avait exigé que Tsar Bomba soit d’une puissance de 100 mégatonnes, le chercheur obtient de réduire sa charge de moitié en plaçant du plomb à la place de l’uranium dans le troisième étage pour diminuer de 97 % les retombées radioactives.

À 11 h 32, heure de Moscou, le 30 octobre 1961, la bombe la plus puissante jamais construite explose. Son onde de choc fait trois fois le tour de la terre, le flash de son explosion est visible à 1000 kilomètres à la ronde, elle a la puissance d’environ 3 800 Little boy, la bombe A larguée sur Hiroshima.

Qu’avons-nous fait… ?

Le monde rentre alors dans une nouvelle phase : les grands signent la fin des essais nucléaires en plein air, le premier Traité de non-prolifération des armes nucléaires, les Grands ont pris peur.

À son échelle, fort de sa renommée, Andreï Sakharov réussit à faire passer à l’ouest son manifeste » Réflexions sur le progrès, la coexistence pacifique et la liberté intellectuelle « . En 10.000 mots, il dénonce le risque de destruction qui pèse sur l’humanité toute entière par la menace thermonucléaire. Il est le premier à évoquer les conséquences plus lointaines que seraient la famine, la surpopulation et la pollution de la Terre devenue en partie inhabitable. Publié dans le New-York Times, partout en Europe occidentale, son retentissement est énorme et résonne jusqu’à Moscou.

À 47 ans, chassé de L’Installation où il ne retournera jamais, le père de la bombe H entre dans sa seconde vie, celle de la dissidence.

À travers « Tsar Bomba », Fabien Grolleau et Cyril Elophe retranscrivent grâce à une remarquable palette de couleurs, la ligne claire du dessinateur, l’absence de brillance et de lumière, les travaux, les errements et le doute de l’ingénieur physicien futur Prix Nobel de la Paix. Bien au-delà d’une bande dessinée, la dimension scientifique est présente non pas comme un décor mais bien comme un élément participatif de la personnalité d’Andreï Sakharov donc incontournable. Le portrait d’un homme, d’un régime et d’une époque qui résonnent encore en ce début de XXIe siècle.