Des écolières en uniformes et chemisettes blanches, souriant à l’objectif ; des bandes d’enfants qui jouent entre des baraques de bois aux planches sommairement alignées et des terrains vagues ; des ruelles tortueuses descendant vers le fleuve où d’autres enfants pêchent et s’éclaboussent ; à côté, des ouvriers qui extraient des gravats de ce même fleuve ; un grand parc où d’autres enfants coiffés de chapeaux de paille, désherbent consciencieusement une plate-bande; des oiseaux en origami flottant sur un bassin du même parc, et tout au fond, une silhouette déchiquetée : le dôme atomique d’Hiroshima.

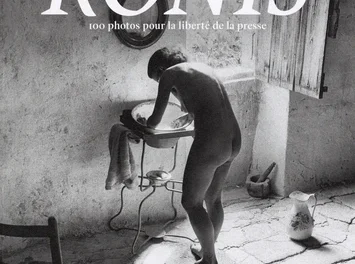

Nous sommes en 1958 : Emmanuelle Riva vient d’arriver de Paris pour tourner la partie japonaise de Hiroshima, mon amour, avec l’acteur Eiji Okada et, pendant qu’Alain Resnais achève dans l’urgence et à l’économie les derniers détails du film, correspondant intensément avec Marguerite Duras sa scénariste, la jeune actrice attend que le tournage commence, sort du « New Hiroshima Hôtel » qui héberge la petite équipe française à quelques pas du « Musée de la paix », marche dans les rues, sur le port, son lourd appareil Ricohflex autour du cou. Et photographie la ville renaissante, treize ans seulement après la catastrophe. Une sorte de mise en abîme, car dans le film elle joue justement une actrice déambulant entre les prises d’un « film sur la paix ».

Cinquante ans après le tournage du film devenu mythique, ces belles photos oubliées sont rééditées, en ouverture d’un album qui revient sur cette aventure. Emmanuelle Riva se souvient de son enthousiasme d’alors et de son sentiment de vivre un moment exceptionnel, elle qui avait jusque là surtout joué au théâtre « Peut-être, la femme de trente ans que j’étais, était à même de recevoir un tel cadeau dans sa corbeille de mariage avec le cinéma ». Des extraits des carnets de bord de la scripte, Sylvette Baudrot, bourrés de photos, de collages, de croquis, retracent la genèse de l’œuvre et son découpage en 5 actes.

Quelques lettres envoyées par Resnais à Duras, qui ne vint jamais sur le tournage, les montrent tous deux essayant de faire coïncider le scénario aux réalités du terrain qu’il lui décrit – on ne pourra tourner dans une gare, ni dans un hôtel, les boîtes de nuit ferment à minuit et non à l’aube comme à Paris…- , réajustant à distance des répliques ou évoquant les problèmes de devis : « Aujourd’hui grand drame à la production. le devis a été établi. Il dépasse du tiers la somme de yens dont nous devions disposer. Les propos amers que vous imaginez ont été comme il se doit échangés. Ca faisait très vrai film. » ; ou encore discutant du choix de l’acteur japonais Okada, qui tient à apprendre phonétiquement son texte dans un français qu’il maîtrise mal : « je ne sais pas encore si on va pouvoir utiliser sa véritable voix, mais il fait chaque jour de tels progrès que la question va sans doute se poser »

Et l’écrivain Dominique Noguez relit pour nous le film qui a bouleversé sa propre jeunesse. Il avait 18 ans, en hypokhâgne à Bordeaux, et revient sur cette période féconde de l’histoire du cinéma, où l’on venait de découvrir Le Cri d’Antonioni et le Septième sceau de Bergman, en attendant, l’année suivante A bout de souffle de Godard et Les Quatre cent coups de Truffaut. Même au milieu de cet impressionnant paysage, pour lui, c’est «Hiroshima mon amour» qui sera le grand coup de tonnerre, le film qui incarnera aussitôt pour les contemporains la modernité absolue.

Au départ, le film est une commande d’Anatole Dauman, déjà producteur de Nuit et brouillard (1955). Mais Resnais échappe au rôle du « préposé aux commémorations tragiques » et change de registre : impossible de faire un nouveau documentaire sur ce sujet après les œuvres des Japonais, qu’il a toutes visionnées : ce sera donc une fiction, et Duras s’engage à fond dans l’écriture « en étroite connivence avec le réalisateur mais en toute liberté ».

Le film dérange, autant par sa forme expérimentale (c’est «un long court-métrage » selon Resnais, qui y mêle images d’archives, reconstitutions, travellings dans les rues et plans d’étreinte entre les amants, le tout sur un montage par moments très rapide) que parce qu’il décrit des amours sulfureuses (le personnage d’Emmanuelle Riva a été tondue pour avoir été la maîtresse d’un Allemand pendant la guerre). C’est un film pleinement signé Resnais, qui continue par la suite à être pour un temps un « cinéaste de la mémoire » (l’Année dernière à Marienbad, Muriel…) mais aussi signé Duras, qui y met beaucoup de sa propre vie et en fait comme un « laboratoire » de son style à venir, fait de concision, d’antinomies et de dénégations «( tu n’as rien vu à Hiroshima..)».

Enfin, note Dominique Noguez, « l’image rayonnante, équilibrée, tellement moderne » de l’actrice Emmanuelle Riva, et «la sensualité et le naturel des scènes d’étreinte amoureuse» firent le succès international du film, qui est en somme «le cadeau de la France laïque et existentialiste (…) au monde encore terriblement corseté de l’après-guerre. Hiroshima mon amour est une histoire de peaux et de cheveux ; peaux irradiées, rongées, putréfiées, cheveux qui tombent ou tondus. Mais les cheveux repoussent et la peau douce et fraîche des amants est l’insolent défi de la vie à la mort.»

(Une quarantaine des photos d’Emmanuelle Riva sont exposées du 14 au 18 avril 2009 à la Maison de la culture du Japon à Paris, 101 bis quai Branly, XV, parallèlement à la projection d’Hiroshima, mon amour et de 5 films japonais des années 1950.)