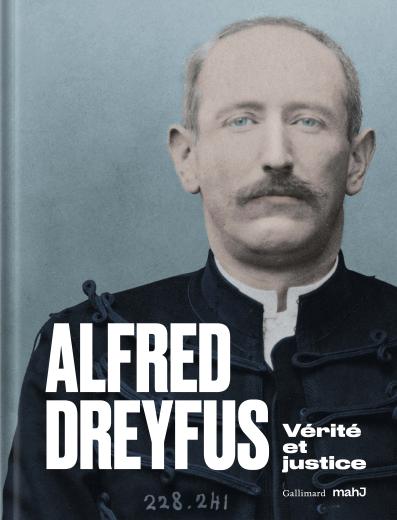

Vingt ans se sont déjà écoulés depuis l’exposition « Dreyfus, le combat pour la justice ». Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition qui se déroule jusqu’au 31 août 2025 au Musée d’art et d’histoire du judaïsme.

Pourquoi une nouvelle exposition ?

L’Affaire Dreyfus demeure un évènement majeur de l’histoire de France. Cette nouvelle exposition présente les résultats de la recherche, mais elle souhaite aussi former une nouvelle génération et « répondre aux nouveaux marchands de haine » selon les termes mêmes des auteurs. Il s’agit enfin de mettre en valeur les documents issus des collections du musée dont certains acquis en 2020. Parmi les idées reçues qui montraient Dreyfus comme résigné, l’ouvrage veut rappeler qu’il était en réalité un homme activement engagé dans sa défense et un républicain fervent.

Points de repère

L’introduction propose utilement un rappel sommaire de la chronologie de l’Affaire et choisit d’en proposer une version détaillée en conclusion. A l’époque, le gouvernement fait voter une loi qui change le lieu de la déportation de Dreyfus. Les caricatures de l’époque ne sont pas de simples enregistrements des faits mais elle participent à la construction du récit et de ce que la mémoire retiendra des évènements. Il faut mesurer que l’Affaire nait de la conjonction de deux crises : l’une judiciaire et l’autre politique. La vision d’un pays au bord de la guerre civile n’est qu’un mythe parisien. La presse, elle, joua un rôle décisif.

La France de Dreyfus

C’est l’histoire d’un homme, mais c’est aussi le syndrome d’une société vacillante en proie aux populismes dans un contexte marqué par l’antisémitisme. L’inquiétude se trouve également nourrie par la remise en question du catholicisme à travers une laïcité qui déroute une immense partie du peuple chrétien. Par ailleurs, une propagande antisémite immense se met en place avec la distribution d’affiches et la diffusion de chansons. Un article revient ensuite sur les relations entre les juifs d’Alsace et la France. Il faut mentionner enfin deux originalités de l’armée en France. Il s’agit de l’ouverture du métier à tous, sans distinction de statut ou de religion ainsi que l’impact de la défaite de 1871.

Accusation et défense

Un article se focalise sur les croquis d’audience du journaliste Maurice Feuillet. C’était un dessinateur d’audience dont les dessins avaient pour seul but alors de traduire la vérité de l’évènement dans une perspective documentaire. Discrètement engagé en faveur de Dreyfus, il se montrera, plus tard, beaucoup plus virulent dans ses propos sur l’art moderne. Cette partie revient aussi sur l’engagement d’Emile Zola et son sens du sacrifice au service du bien commun. Elle souligne enfin le rôle de Lucie Dreyfus. Elle fournit à son mari à travers chaque lettre, un outillage amoureux, spirituel, et intellectuel pour résister.

Un foisonnement de documents

Ce catalogue d’exposition offre de très nombreux documents avec les classiques et d’autres moins connus. Il y a pas moins de 250 documents reproduits. On trouve, par exemple, des extraits des œuvres complètes de Dreyfus qui viennent d’ailleurs de paraitre en 2024. Les caricatures, extraits de presse, de correspondance et autres tableaux fournissent un panel conséquent.

Presse et images

Il faut rappeler que la loi de 1881 offre une grande liberté de publication. En 1899, 6 736 titres, toutes périodicités confondues, sont publiés sur le territoire français. On publie plus, plus vite et moins cher. L’Affaire marque un tournant, consacrant la nouvelle presse d’information. Si l’Affaire fit la presse, la presse fit aussi l’Affaire. Elle est le lieu de la mobilisation. Les titres dreyfusards sont une minorité. La volonté de convaincre passe plutôt par le livre et la brochure. Les œuvres d’art qui illustrent l’Affaire sont rares à l’exception des nombreux dessins de presse et caricatures au service de la propagande par l’image. On sait peu que Gallé créa des verreries et pièces d’ébenisterie agrémentées de vers de Victor Hugo qui leur donnent une dimension symbolique. Un article est dédié au « Musée des horreurs », ces caricatures publiées par Victor Lenepve montrant notamment Emile Zola sous forme de porc.

Retentissements de l’Affaire

De tous les legs de l’Affaire Dreyfus, le personnage de l’intellectuel est l’un des plus durables. L’Affaire confère aux intellectuels une légitimité sur des sujets extérieurs à leurs compétences directes. Elle marque aussi la mémoire de la communauté juive dans la mesure où elle représente le premier grand traumatisme depuis son entrée dans l’espace national. Pour les protestants, c’est l’affaire Calas et sa mémoire qui les firent entrer en dreyfusisme. Pour beaucoup de juifs d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, le sort effroyable d’un juif de France les questionne sur leur contribution à la démocratisation d’Etats progressivement laïcisés.

Vincent Duclert montre qu’à l’époque de l’Affaire Dreyfus, la démocratie républicaine recule et se retrouve en danger mortel. La publication des œuvres complètes du capitaine Dreyfus marque une étape. Son petit-fils, qui signe la postface, souligne que « cet ouvrage offre un peu de cette justice qui a été refusée à [s]on grand-père ».