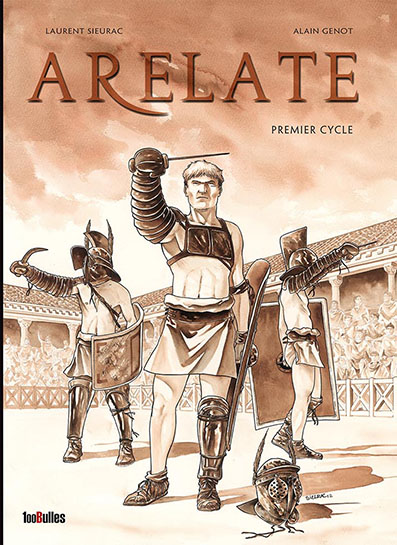

Cette série se déroule dans la cité d’Arles antique, à la fin du premier siècle de notre ère. L’empire romain est alors à l’apogée de sa puissance, sa civilisation rayonne sur les trois continents bordés par la mer Méditerranée.

Parmi les belles découvertes des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, qui se sont déroulées du 27 au 1er octobre 2017, il y eut cet échange particulièrement riche avec un auteur/éditeur de bandes dessinées.

Il proposait la dédicace un album particulièrement copieux, réunissant trois épisodes de cette série dont l’action se déroule dans la cité d’Arles antique, à la fin du premier siècle de notre ère. L’empire romain est alors à l’apogée de sa puissance, sa civilisation rayonne sur les trois continents bordés par la mer Méditerranée.

Ce premier cycle met en scène la trajectoire d’un gladiateur, ancien tailleur de pierre, participant d’ailleurs à la construction de l’amphithéâtre d’Arles, mais que le démon du jeu, et parfois aussi celui de la boisson, conduit à signer un engagement dans un Ludus, une compagnie de combattants de l’arène, sous la conduite d’un lanistaC’est ainsi que l’on désigne le propriétaire de ce qui est bien une entreprise de spectacle..

La vision que l’on a pu avoir des gladiateurs a été très largement déformée, sans doute dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où l’on tenait absolument à montrer comment le christianisme avait pu faire sortir la romantique de la sauvagerie et de la cruauté. Il suffit de penser à ce roman, largement adapté au cinéma hollywoodien, Quo Vadis, rédigé par le Polonais Henryk Sienkiewicz, en 1894, pour très clairement comprendre le message.

Bien d’autres films ont largement déformé la vérité historique, à propos des gladiateurs, y compris avec ce pouce pointé vers le bas qui signifiait la mort. Il s’agit en réalité d’une invention d’un peintre pompier, comme l’explique l’auteur d’une très belle notice historique qui est associée à cet album.

La vision que l’on a des gladiateurs rappelle finalement beaucoup celle que l’on peut avoir de gens très ordinaires, que les hasards de la vie conduisent à s’engager, dès lors qu’ils en ont les aptitudes physiques, dans une entreprise de spectacle. Ils sont des athlètes de haut niveau, ils pratiquent un sport de combat, et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, on n’a pas attendu la codification du « noble art de la boxe », pour imposer des règles aux combattants.

Les armes qui sont dessinées, avec le travail du conseiller historique, et co-scénariste Alain Génot n’ont absolument rien à voir avec les grands coupe-choux que l’on peut voir dans certains films. un gladius dispose d’une lame de 30 cm au maximum, ce qui suppose un contact au plus près des combattants et surtout limite l’impact de la frappe de taille dans cette escrime très particulière.

De la même façon, les protections, les boucliers comme les casques, soigneusement représentées par Laurent Sieurac, visent à protéger le corps des blessures qui pourraient être mortelles, tout en permettant que les touches soient visibles pour le public.

On comprend d’ailleurs la logique des entrepreneurs de spectacles qui veulent évidemment protéger leur investissement, et qui ne peuvent envisager une trop forte mortalité, voir même une indisponibilité pour blessures de leurs athlètes.

Les aventures du jeune Vitalis le conduisent donc à signer un engagement auprès d’un lanista , ce qui le met dans une situation de servitude, mais qui lui permet de régler ses dettes. Au fil des planches on découvre cet univers, d’une ville, fondée au départ pour des vétérans de la sixième légion, avec notamment la place du Rhône dans la cité. Un autre cycle de cette série prévoit d’ailleurs d’évoquer le destin de ces navigateurs, les nautes, avec le personnage de Neiko.

Il n’est pas question ici de déflorer cette histoire, il suffit simplement de rappeler que le dessin est extrêmement précis, les planches avec une dominante de lavis en alternance du gris et du sépia, et que l’histoire finalement même si elle est moins spectaculaire qu’une superproduction hollywoodienne, nous fait vraiment rentrer dans l’intimité de ces femmes et de ces hommes de la romantique.

La rigueur scientifique qui a dicté la construction du scénario de cette bande dessinée en fait, au-delà de son caractère plaisant, un véritable instrument de transmission de la connaissance et du savoir historique. Cette bande dessinée, et toute la série d’ailleurs, doivent absolument avoir leur place dans les rayons d’un centre de documentation dans un établissement du second degré. Les professeurs d’histoire, mais aussi ceux d’art plastique, ils trouveront leur compte.

Pour terminer, on parlera de cette maison d’édition, qui n’a pas hésité, lors de notre rencontre, à nous proposer un service de presse pour ses albums. J’ai tout de même tenu à faire l’acquisition de celui-ci, ce qui m’a valu le plaisir d’avoir en dédicace un dessin original qui me fait rêver.

Les éditions 100Bulles sont issues d’un monde associatif, qui a créé sa propre structure d’édition et de diffusion. Les coûts d’impression la conduisent à développer un financement participatif, et il est évident que la Cliothèque, et au-delà les Clionautes, s’engageront à leurs côtés. C’est une belle histoire assurément, au-delà de celle d’Arles, que celle de ces femmes et de ces hommes qui se donnent les moyens de créer, en espérant en vivre, mais en donnant du bonheur à leurs contemporains.

Au moment où certaines grosses maisons d’édition, que j’aurai la charité de ne point nommer, considèrent que nos rédacteurs peuvent se contenter, en guise d’album pour développer leurs recensions, d’un vague fichier en PDF, je trouve que cette démarche mérite très largement d’être connue.

Bravo aux auteurs, et longue vie à 100Bulles !